За свою долгую трудовую жизнь ОАО «РКЦ «Прогресс», бывший авиазавод № 1 имени Сталина, несколько раз менял свое название, а также профиль выпускаемой продукции. Почти всю более чем вековую историю он верно служил авиации, космонавтике и защите своего Отечества. Воспитал не одно поколение талантливых конструкторов, ученых, инженеров.

Был кузницей кадров для многих предприятий отечественного аэрокосмического машиностроения. Таким он остается и сейчас.Продолжаем публикацию книги Б.В.Белякова.

Продолжение. Начало публикаций:

1-я часть

Звездный путь и секреты «Прогресса»

2-я часть

"Звездный путь «Прогресса»" История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» Часть 2

3-я часть

«Звездный путь «Прогресса»» История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» Часть 3

4-я часть

«Звездный путь «Прогресса»» История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» Часть 4

5-я часть

«Звездный путь «Прогресса»» История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» часть 5

Дорога в космос

Датой стремительного превращения авиационного завода № 1 в ракетостроительное предприятие официально считается день 2 января 1958 года. Именно тогда, во второй новогодний день, было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о размещении на Государственном авиационном заводе № 1 серийного производства межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

На самом деле все началось несколько раньше. Сразу после того, как осенью 1957 года В.Я.Литвинова вызвали в Москву прямо из Сочи, где он отдыхал с семьей. Ему сказали, что он должен срочно прибыть на совещание в ЦК КПСС.

Там, в присутствии руководства страны и первых лиц минавиапрома он впервые услышал о грядущих переменах на его заводе. Там же он впервые познакомился с Сергеем Павловичем Королевым. Тот пригласил его на свой опытный завод № 88 в Подлипках. Вместе они побывали в сборочном цехе. Литвинов впервые увидел производство "семерки", услышал обстоятельный рассказ Королева об этом изделии, а также его обещание изготовить на опытном заводе узлы и агрегаты для первых куйбышевских ракет.Вернувшись домой, Литвинов собрал в своем кабинете главных специалистов и рассказал им, что ожидает коллектив завода в ближайшем будущем. Обстоятельно описал он и ракету Р-7. Чтобы нагляднее изобразить ее, взял со стола пять карандашей и собрал из них «макет семерки».

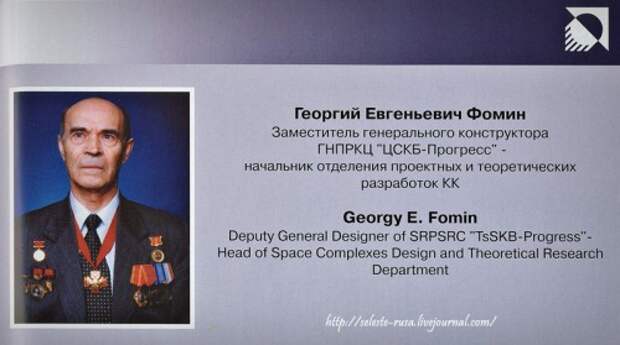

Никто из куйбышевцев тогда еще не видел эту ракету, хотя слышали о ней многие. Сейчас ее знают «в лицо» все. Она стоит на проспекте Ленина нашего города как памятник первым ракетостроителям завода № 1. Георгий Евгеньевич Фомин был одним из них. Он начинал работу в сборочном цехе № 15 завода имени Сталина руководителем группы испытаний двигательных установок и пневмогидравлических систем ракеты, впоследствии стал заместителем Генерального конструктора, Почетным работником Центра «ЦСКБ-Прогресс» и хорошо знает всю историю «семерки». Вот его рассказ.

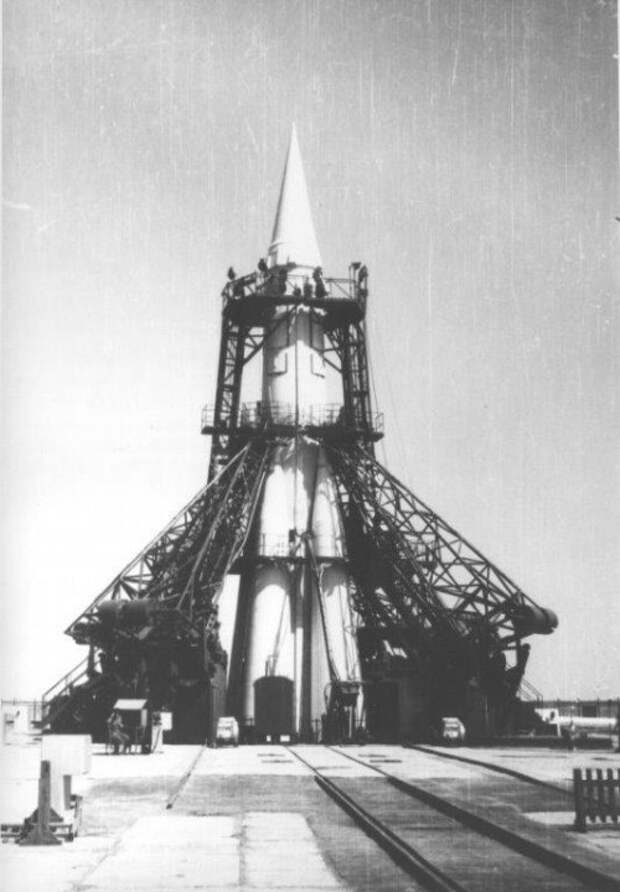

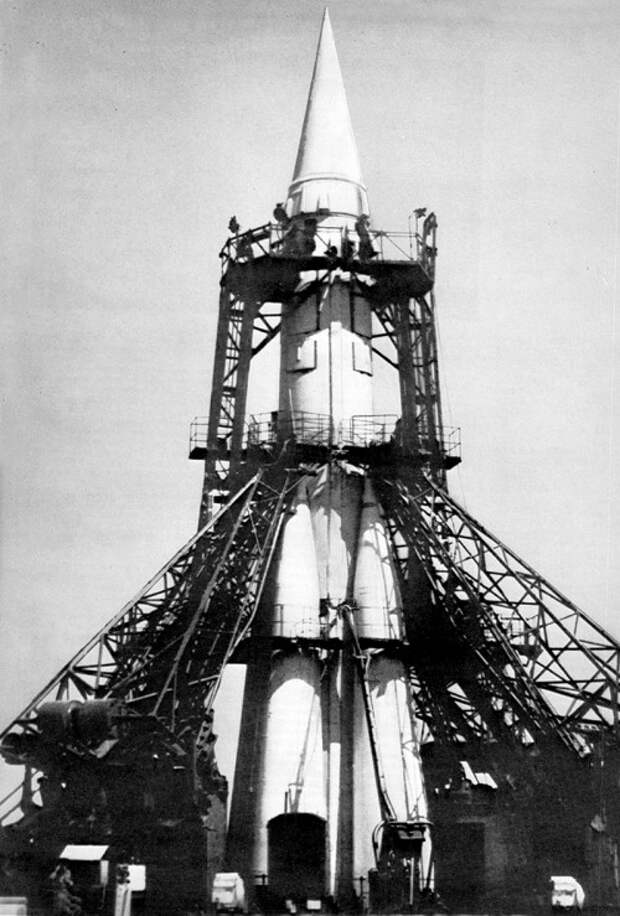

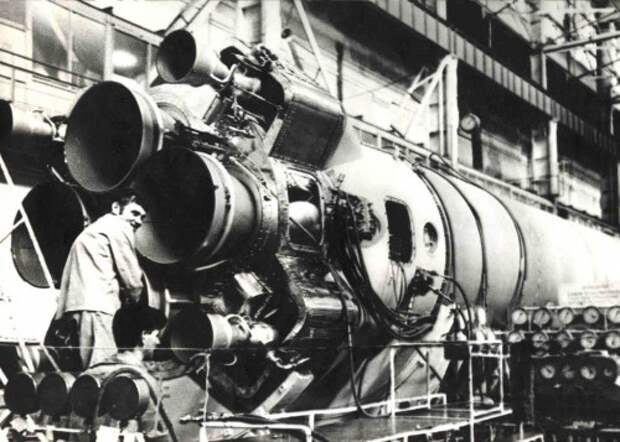

«Ракета Р-7, а точнее изделие (индекс Министерства обороны) 8К71 – двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пакетной схемы. Это первая МБР в СССР и в мире. Масса ее головной части – 5,4 тонны, дальность полета, а по военному – стрельбы - до 8000 км. Двигатели – 8Д75 (на центральном блоке), 8Д74 (на боковых блоках). Система управления (СУ) – комбинированная (автономная, инерциальная плюс радиотехническая система боковой коррекции и выключения двигателя центрального блока).

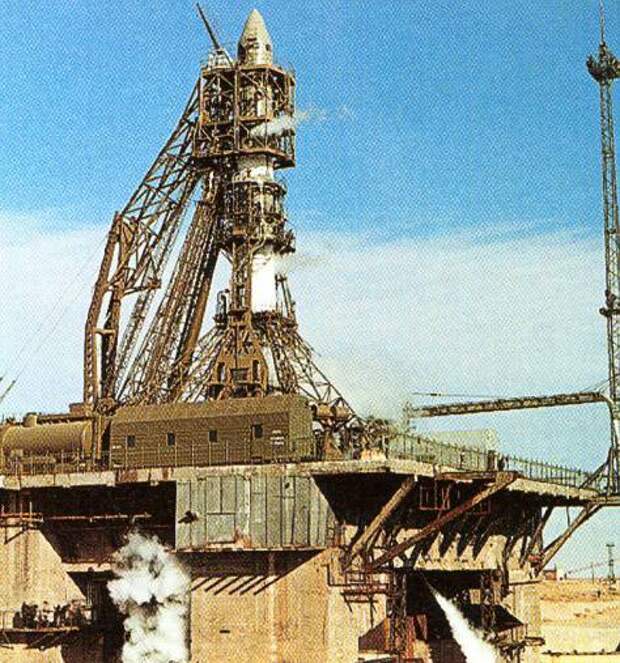

Ракета Р-7 разработана ОКБ-1 под руководством Главного конструктора С.П.Королева. В начале 1954 года она еще не имела названия, а разработка эскизного проекта велась просто по теме «Т-1». 30 января 1954 года Совет главных конструкторов детально рассмотрел ход работ по проектированию ракеты, утвердил основные тактико-технические характеристики с тяжелой головной частью и присвоил имя ракете: межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-7. В то время схема стартовой системы была классической, то есть с опорой на торец ракеты. Но вскоре исследования в ОКБ-1 и ГСКБ «Спецмаш» В.П.Бармина показали, что классическая схема старта существенно ухудшает массовые и эксплуатационные показатели ракеты пакетной конструкции. На совещании Совета главных конструкторов в конце февраля 1954 года было предложено рассмотреть альтернативную схему стартового устройства с подвеской ракеты за силовой пояс, проходящий по верхнему стыку боковых блоков с центральным. В том же году эта схема была утверждена, она действует и поныне.

4 мая 1954 года было принято Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о разработке МБР Р-7. Так новое изделие официально получило свидетельство о своем рождении. Но это было изделие для армии, а Королев мыслил масштабнее. И буквально через несколько дней, еще не ведая, полетит его ракета или нет, он обратился к Министру оборонной промышленности СССР Д.Ф.Устинову с предложением о создании искусственного спутника Земли. Такова была прозорливость Главного конструктора. Работая над созданием ракетно-ядерного щита страны, он уже тогда грезил полетами к звездам.

А в 1955 году, за два года до пуска все еще находящейся в чертежах ракеты, Королев на заседании Военно-промышленной комиссии предложил на базе Р-7 создать трехступенчатый носитель, способный открыть путь к Луне и планетам Солнечной системы. Мистика какая-то! Но он очень верил в успех своего дела.

И вот 30 января 1956 года мечты Главного конструктора начинают сбываться. Правительство СССР и ЦК КПСС приняли Постановление о разработке искусственного спутника Земли массой 1000-1400 кг. В ОКБ-1 с энтузиазмом взялись за эту работу.

31 августа 1956 года была образована Государственная комиссия по проведению летных испытаний ракеты Р-7 (8К71) в составе: В.М.Рябиков (председатель комиссии, заместитель председателя Совмина СССР), М.И.Неделин (первый заместитель председателя комиссии, Главный маршал артиллерии, заместитель Министра обороны СССР), С.П.Королев (технический руководитель испытаний), ведущие конструкторы ракетной техники и крупные организаторы ракетной промышленности В.П.Глушко, Н.А.Пилюгин, М.С.Рязанский, В.П.Бармин, В.И.Кузнецов, И.Т.Пересыпкин, А.Г.Мрыкин, С.М.Владимирский, Г.Р.Ударов, А.И.Нестеренко, Г.Н.Пашков.

Работы по спутнику массой 1000-1400 кг шли трудно, Королев опасался, что американцы могут опередить нас, и 5 января 1957 года обратился к Д.Ф.Устинову с предложением создать за короткий срок простейший относительно небольшой спутник, и вывести его на орбиту до начала Международного геофизического года. Это предложение было принято и 7 февраля 1957 года вышло Постановление Совмина СССР и ЦК КПСС о создании и запуске первого ИСЗ с целью «проверки возможности наблюдения за простейшим спутником на орбите и приема сигналов, передаваемых с него». А ведь «семерка» в те дни еще ни разу не летала!

Первый пуск ракеты Р-7 состоялся 5 мая 1957 года. Он был неудачным. Потом из-за дефектов заводской сборки было проведено еще два неудачных пуска. Над проектом создания межконтинентальной ракеты нависла угроза закрытия. Но 21 августа 1957 года, наконец, состоялся первый успешный полет ракеты Р-7. Об этом громко известило советский народ и мировую общественность ТАСС в сообщении от 27 августа 1957 года.

Примечательно, что в том же 1957 году, еще до запуска Первого искусственного спутника Земли, но после первого пробного, хотя и неудачного, пуска «семерки» С.П.Королев вместе с академиком М.В.Келдышем направил письмо в Правительство СССР с предложением о создании ориентированного спутника для фотографирования Земли с доставкой экспонированной фотопленки с орбиты в специальных спускаемых капсулах.

4 октября 1957 года «семерка» вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Никто из отечественных ракетостроителей тогда не придавал этому запуску особого значения. Для всех это была обычная повседневная работа. Лишь Сергей Павлович Королев всем нутром ощущал тогда торжественность момента. Он даже попросил прислать на стартовую площадку горниста, и тот перед самым пуском, который состоялся в 22 часа 28 минут, протрубил утреннюю побудку, словно возвещая начало космической эры планеты Земля.

На другой день, после сообщения ТАСС о запуске в СССР первого искусственного спутника Земли, весь мир словно взорвался от этого известия. Советские люди испытывали огромную радость и гордость за свою науку и технику. Нашу страну поздравляли во всем мире. Но кое-кто испытывал и разочарование. Больше всех переживали американские ракетчики, потому что про них даже в конгрессе США говорили: «99 процентов разговоров о спутнике приходилось на американских ракетчиков, в то время как на стороне советских специалистов оказалось 100 процентов дела».

Америка запустила свой первый спутник лишь 1 февраля 1958 года. А первая американская межконтинентальная баллистическая ракета «Атлас» взлетела только после 15 неудачных пусков. К тому времени в нашей стране был запущен уже второй спутник с собакой Лайкой. А 15 мая 1958 года был выведен на орбиту и третий, весом 1327 килограммов. Это была настоящая космическая лаборатория, начиненная датчиками для изучения природы космического пространства и радиотехнической системой для передачи полученных в космосе измерений на наземные пункты приема. Такова предыстория серийного производства ракет в Самаре.

Самарская «семерка»

История же была такова. С.П.Королев отчетливо понимал, что мощностей его опытного завода № 88 никак не хватит для производства ракет-носителей - базы для продолжения важных космических программ. Тем более что сам проект 8К71 создавался для производства баллистического оружия, и его нужно было делать все больше и больше. Осенью 1957 года Королев направил в Совет Министров докладную записку, в которой говорилось о планах освоения космоса и необходимости создания крупномасштабного производства межконтинентальных ракет. Для этого он просил перепрофилировать одно из оборонных предприятий на серийный выпуск «семерки». Об этом же он говорил и на встрече с Н.С.Хрущевым в декабре 1957 года. Вот так 2 января 1958 года появилось закрытое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 2-1 «Об организации серийного производства изделия 8К71 на Государственном авиационном заводе № 1 имени И.В.Сталина Куйбышевского Совета народного хозяйства». В том же документе говорилось о производстве двигателей для этой ракеты на заводе № 24, нынешнем ОАО "Кузнецов". А заводу № 1 предписывалось параллельно с производством самолетов Ту-16 в четвертом квартале 1958 года выпустить не менее трех новых "летных изделий".

Выбор завода для серийного производства нового грозного оружия не был случайным. Накануне специально созданная Государственная комиссия побывала в нескольких городах страны, подбирая место для производства «семерки». Она остановилась на заводе № 1, потому что он был одним из самых надежных поставщиков военных самолетов, имел талантливого директора и богатый опыт быстрого переоснащения производства на требуемую продукцию. К тому же он располагался рядом с железнодорожной магистралью, по которой шли грузы на полигон Тюра-Там. И даже имел некоторый опыт постройки ракет: двухступенчатой Р-3 в 1939 году и радиоуправляемой для самолетов Ту-16 и Ла-250 в 1960 году.

Руководить серийным производством ракет в Куйбышеве Королев назначил своего заместителя, начальника ОКБ-1 Дмитрия Ильича Козлова. Ему поручили разработать план перепрофилирования завода. Этот план был подготовлен менее чем за три недели. 28 февраля 1958 года в Куйбышев прибыла группа конструкторов во главе с Козловым, для которого это было первое знакомство с городом, где ему предстояло прожить всю дальнейшую жизнь.

На заводе в это время уже во всю шла подготовка к новому производству. Сборку самолетов Ту-16 перевели в другой корпус и часть работников цеха 12 направили туда. Часть людей отправили на вновь созданный участок производства складной дачной мебели, других подключили к реконструкции цеха № 12, который готовили под сборку нового изделия. Большую группу инженерно-технических работников послали на стажировку в Подлипки. Там, на заводе № 88 в течение полугода они прошли общий курс основ ракетной техники, сдали зачеты, после чего стали осваивать ракетное производство на тех же рабочих местах и в тех же должностях, на которые их назначили в Куйбышеве.

Группа Козлова в это время работала в цехах завода, размещая в них производство деталей и узлов для ракеты Р-7. Чтобы помочь ей, директор Литвинов издал приказ, в котором говорилось, что все распоряжения Д.И.Козлова приравниваются к распоряжениям директора завода. Литвинов также предоставил ему возможность самому набрать штат ведущих специалистов из всех цехов завода.

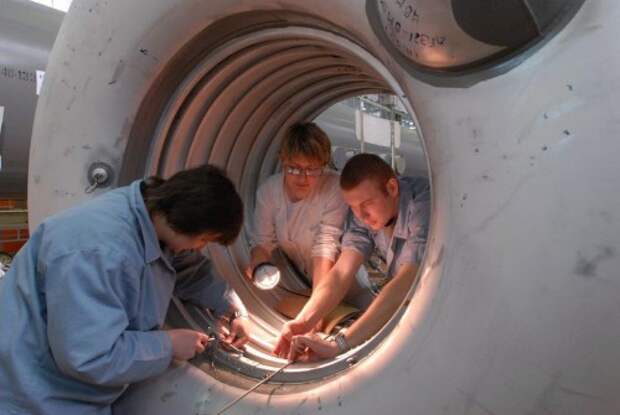

Особую озабоченность вызывало будущее сварочное производство. Если раньше на заводе № 1 сварка занимала скромное место в общем объёме производства, то теперь она стала одним из главнейших технологических процессов. От ее качества зависит прочность всех несущих конструкций ракеты. Поэтому в период реорганизации завода № 1 производился тщательный отбор сварщиков. Специальная комиссия проверяла качество их работы. Потом многих направляли на дополнительную стажировку в Подлипки.

В апреле-мае уже были видны первые результаты самой масштабной в истории завода перепланировки. В июне была пущена компрессорная станция для подачи в цеха воздуха высокого давления. В августе был готов сборочный корпус, где все блестело свежими красками. Рабочие ходили в красивых костюмах и беретах бежевого цвета, а инженерно-технический персонал в халатах и шапочках синего цвета. В контрольно-испытательной станции халаты у всех были белыми.

1 октября 1958 года была торжественно перерезана ленточка у входа в новый сборочный цех № 15. Здесь уже стояли конструкции и двигатели первой ракеты, полученные с опытного завода № 88. Началась их сборка. В ноябре комиссия Госкомитета по оборонной технике проинспектировала завод и смежные предприятия и доложила, что «Завод № 1 в настоящее время представляет нормально действующее предприятие по производству изделий Р-7, которое может обеспечить выполнение как программы 1958 года, так и программы 1959 года». Но работа завода в эти дни шла на пределе человеческих возможностей, круглосуточно, без выходных.

30 декабря 1958 года первую собранную на заводе № 1 ракету отправили на стартовую площадку для проведения летных испытаний, которые были назначены на 17 февраля

30 декабря 1958 года первую собранную на заводе № 1 ракету отправили на стартовую площадку для проведения летных испытаний, которые были назначены на 17 февраля. Тем же поездом прибыли в Тюра-Там заместитель Главного конструктора Д.И.Козлов, начальник цеха № 15 М.Г.Перченок, представители военной приемки и группа специалистов завода, руководителем которой был назначен начальник смены КИС А.М.Солдатенков.

31 декабря изделие прибыло на полигон. Вагоны с блоками ракеты подали к монтажно-испытательному корпусу. Здесь они стояли в ожидании разгрузки, которая задерживалась из-за намеченного на 2 января пуска первой лунной автоматической станции. Лунную станцию успешно запустили, а 3 января случилось ЧП. Во время проведения на станции маневровых работ один из мотовозов столкнулся с вагонами, в которых находилась куйбышевская ракета. Удар был настолько сильным, что сцепко-упоры блоков ракет порвались. Топливные баки, а также некоторые узлы были повреждены так, что о запуске этого изделия не могло быть и речи. Пришлось спешно готовить к испытаниям вторую ракету. Но и с ней не обошлось без происшествий. За несколько часов до старта обнаружилась неисправность преобразователя тока. Чтобы не сорвать пуск, бригадир сборщиков Василий Прокофьевич Малина, несмотря на сильный мороз на тридцатиметровой высоте в темноте, на ощупь, снял неисправный преобразователь и к утру поставил новый.

17 февраля 1959 года первый запуск куйбышевской ракеты Р-7 все же состоялся. Он был успешным. В декабре того же года состоялся пуск еще одной куйбышевской «семерки».

После этого партия наших изделий была поставлена в части министерства обороны и эти ракеты заступили на боевое дежурство.

23 июля 1959 года С.П.Королев образовал в Куйбышеве на территории завода № 1 отдел ОКБ-1, присвоив ему № 25, и поручил ему полное конструкторское сопровождение при изготовлении заводом ракет Р-7 (8К71).

В скором времени завод осваивает новую модификацию МБР – ракету Р-7А (8К74), а отдел № 25 преобразуется в филиал ОКБ-1, статус его повышается, Он уже привлекается не только к сопровождению производства ракет на заводе, но и к проектированию их новых модификаций, в основном ракет-носителей семейства Р-7 (Р-7А), а затем и космических аппаратов наблюдения Земли.

В 1964 году С.П.Королев приказом № 48 от 25 июня закрепляет за филиалом № 3 ОКБ-1 весь объем работ по созданию ракет-носителей семейства Р-7А и космических аппаратов фотонаблюдения, определив таким образом будущее нового в стране головного конструкторского бюро.

Филиал № 3 ОКБ-1 (с 1974 года – ЦСКБ) в тесном сотрудничестве с заводом № 1 (с 1961 года – завод «Прогресс») за более полувековую историю ракето- и аппаратостроения изготовили более 1800 ракет-носителей и около тысячи космических аппаратов. Обеспечили запуски всех космических аппаратов СССР и России по пилотируемой программе, а также многих автоматических космических аппаратов связи, разведки, дистанционного зондирования Земли, метеорологического, научного и другого назначения. Успешно вышли на международный рынок услуг по запуску зарубежных космических аппаратов на коммерческой основе.

12 апреля 1996 года, в День космонавтики, Президент Российской Федерации подписал Указ об образовании Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» путем слияния ЦСКБ и Самарского завода «Прогресс». Это было признание зрелости научной мысли, конструкторских способностей и производственно-технологических возможностей двух коллективов, способных на решение еще более крупных задач в едином строю». Так пишет в своих воспоминаниях бывший заместитель Генерального конструктора, Почетный работник Центра «ЦСКБ-Прогресс» Г.Е.Фомин.

«Как сосиски…»

После первого удачного пуска куйбышевской МБР 8К71 в 1959-1960 годах было проведено еще несколько их испытаний. 20 января 1960 года вышло постановление Совета Министров СССР о принятии межконтинентальных баллистических ракет на вооружение. В ту пору в войсках еще не было специалистов по пуску и обслуживанию МБР. Поэтому несколько раньше, 17 декабря 1959 года вышло постановление правительства о создании нового вида Вооруженных сил страны – Ракетных войск стратегического назначения.

Первые ракеты для армии собирались из узлов и деталей, уже полностью изготовленных на заводе № 1. В цехе № 15 начал действовать хорошо отлаженный производственный конвейер, выпускающий по одной «семерке» в неделю. Это дало возможность побывавшему на заводе Н.С.Хрущеву заявить на весь мир: «Теперь мы делаем ракеты на конвейере, как сосиски». Однако мало кто знал тогда, что эти «сосиски» были пока далеки от совершенства. Для запуска МБР 8К71 требовалось очень много времени, что никак не вязалось с запросами военных. В то время на полигоне Байконур имелось всего два стартовых комплекса. Числившиеся на боевом дежурстве ракеты, на самом деле находились в монтажно-испытательных корпусах, и подготовка их к пуску занимала около двух суток. Особенно много времени отнимала заправка ракет жидким кислородом, который быстро испарялся. В условиях жаркого казахстанского климата цистерны с кислородом приходили на полигон полупустыми. На одну заправку изделия при норме 170 тонн жидкого кислорода порой уходило до 400 тонн этого дорогого продукта. На космодроме пришлось строить свой кислородный завод. Боевой расчет «семерки» в те годы насчитывал около 300 человек, что, по мнению военных, тоже не лезло ни в какие ворота. Тем не менее, к весне 1960 года на боевое дежурство были все же поставлены четыре ракеты, нацеленные на города потенциальных врагов СССР.

Королев понимал всю критичность ситуации не хуже военных и искал выход из положения. В мае 1959 года он направил в Совет Министров СССР письмо о проекте модернизации 8К71. Это было изделие Р-7А, получившее индекс 8К74. Оно отличалось от первой «семерки» более совершенной системой управления. В новой ракете запуск и наведение на цель осуществлялись с помощью точных гироскопических приборов. В результате возросла точность попадания в цель, на 7 тонн снизился общий вес ракеты. А объем топливных баков, наоборот, возрос, что увеличило дальность полета головной части до 12 тысяч километров. К тому же упростился и процесс подготовки ракет к пуску. Теперь вместо двух суток он занимал всего несколько часов.

14 января 1961 года состоялся первый пуск куйбышевской Р-7А, за ним последовало еще шесть успешных. Теперь «головки» летели не на камчатский полигон Кура, а значительно дальше. Весной американские газеты запестрели фотографиями падения головных частей советских ракет в воды Тихого океана совсем близко от США. Это сильно будоражило обывателей, но еще сильнее - американских военных.

А наших ракетчиков за этот успех чествовали. Завод № 1, ставший предприятием п/я 208 был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его директору В.Я.Литвинову вручили вторую Звезду Героя Социалистического Труда. Заместитель главного конструктора ОКБ-1 Д.И.Козлов был награжден орденом Ленина. В закрытом Указе говорилось, что этих наград они удостоены «За успешное проведение беспрецедентной по масштабам и срокам работы по организации в Куйбышеве полномасштабного ракетного производства».

Ракета Р-7А испытывалась не только в Тюра-Таме, но и на новом космодроме «Плесецк» в Архангельской области. В 1961 году она была принята на вооружение, заменив прежнюю Р-7. Но, разумеется, работа по совершенствованию баллистического оружия продолжалась. В декабре 1959 года в ОКБ-1 приступили к разработке трехступенчатой твердотопливной баллистической ракеты РТ-1, а также облегченной ракеты Р-9, работающей на кислородно-керосиновом топливе. Серийное производство Р-9 сначала планировалось начать в Красноярске, но потом было перенесено в Куйбышев на наш завод, который получил новое название «Прогресс».

Первый успешный пуск нашей МБР Р-9 состоялся 21 апреля 1961 года. После этого ракета пошла в серию и стояла на вооружении в армии с 1965 по 1977 год. Но и работы по совершенствованию ракеты Р-7 не прекращались. «Семерка» стала базой для создания целого семейства ракет-носителей, с помощью которых запускались в космос пилотируемые корабли и автоматические станции наблюдения за земной поверхностью. Первым в этой серии был космический аппарат «Зенит-2». Но еще раньше на куйбышевской ракете-носителе отправился на орбиту вокруг Земли Юрий Гагарин.

Ракета для Гагарина

Несомненно, Королев мог сделать ракету-носитель для полета Юрия Гагарина на своем предприятии в Подлипках. Но он все же выбрал куйбышевскую, потому что полностью доверял заводу № 1, который на тот момент имел большое количество успешных запусков боевых ракет Р-7, которые стали базовыми для первых двух ступеней всех будущих космических ракет, или, как их стали называть, ракет-носителей. Завод имел хорошо отлаженное сборочное производство, совершенное технологическое оборудование, отличался высокой производственной дисциплиной и культурой труда, жесткой системой контроля. Все это обеспечивало выпуск продукции с высоким качеством и надежностью. Куйбышевские ракеты были способны нести и ядерный заряд, и аппаратуру для исследования межпланетного пространства. И даже знаменитое выражение Хрущева «Теперь мы делаем ракеты на конвейере, как сосиски» – это хоть и смешной, но все же заслуженный комплимент отлаженному в Куйбышеве производству надежных ракет-носителей.

Для полета человека в космос по заказу Королева в Подлипки из Куйбышева отправили ракету 8К71 с серийным номером Л-16, но не одну, а с «приданым». Вслед за ней в январе 1961 года на завод № 88 выехала большая, около тридцати человек, группа работников ведущих цехов завода № 1. В составе ее был и автор этой книги, ныне пенсионер, Ветеран труда, а тогда молодой слесарь цеха № 15 Борис Беляков.

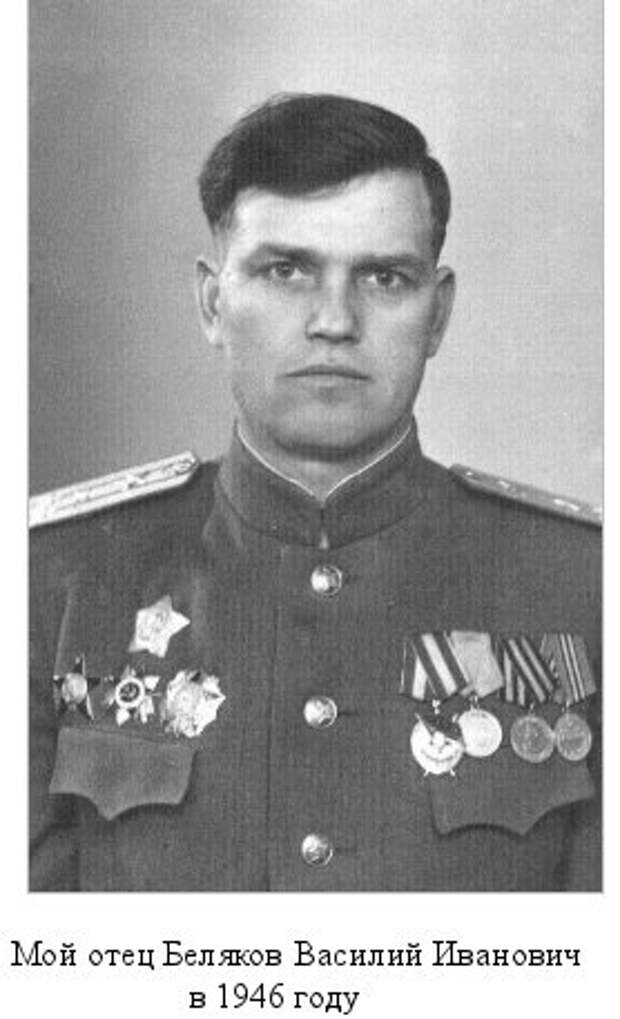

Нынешние ракетостроители хорошо знают Завод № 88 как колыбель всей отечественной космонавтики. Но не всем известна военная история этого завода, который до 1942 года был Московским артиллерийским заводом № 8, выпускавшим орудия различных калибров и систем. В 1942 году он был эвакуирован на Урал, а на освободившиеся площади был перебазирован Ленинградский завод «Арсенал». Около 300 его рабочих начали осваивать здесь выпуск совершенно новых для страны 25-мм автоматических зенитных орудий. Этот новый завод получил номер 88. К концу 1942 года он изготовил около 500 новых пушек. Появилась возможность начать формирование зенитных соединений для защиты от налетов врага стратегических мостов, аэродромов, железнодорожных станций. Расскажу об этом не по книгам, а по фронтовой биографии своего отца, Белякова Василия Ивановича. Он всю свою жизнь был артиллеристом-зенитчиком. Начинал службу командиром орудия, а перед самой войной стал командиром зенитного дивизиона, защищавшего Свирьскую ГЭС.

Старший лейтенант. Таким был отец в 1941 году

Старший лейтенант. Таким был отец в 1941 году

В декабре 1942 года моего отца вызвали в Москву, где он получил приказ сформировать 1173 зенитно-артиллерийский полк из орудий 72-К, тех самых 25-мм автоматов. Эти пушки он получал прямо на заводе № 88.

К весне 1943 года полк отца был полностью сформирован, укомплектован, обучен и вошел в состав Брянского фронта. Сначала он охранял железнодорожные станции Подмосковья. А свое боевое крещение прошел 12 июля 1943 года, защищая переправу наших войск через реку Оку в районе города Мценск. Отцу удалось подтянуть батареи полка к самому берегу реки, хорошо окопать и замаскировать орудия.

Весь день 12 июля немецкая авиация группами до 30 самолетов пыталась разбомбить понтонный мост. Но встреченные шквальным огнем новеньких зениток, скорострельность которых достигала 240 выстрелов в минуту, а дальность боя 2 км, фашистские штурмовики были вынуждены отворачивать от цели, а самые наглые падали сбитыми. У зенитчиков в тот день расход боеприпасов составил три суточных боекомплекта. Они не позволили сбросить на переправу ни одной бомбы и уничтожили тогда 7 вражеских самолетов. За этот бой мой отец был награжден своим первым (и самым дорогим для него) орденом Отечественной войны первой степени. Его полк дошел до Берлина и сбил еще 47 самолетов врага. Вот такие орудия делал во время войны завод № 88.

Мой отец Беляков Василий Иванович

Мой отец Беляков Василий Иванович

в 1946 году

Зенитки калибра 25 мм завод № 88 выпускал до самого конца войны. Всего их было изготовлено 4560. А в мае 1946 года на базе этого завода был создан Государственный научно-исследовательский институт (НИИ-88) по ракетному вооружению, где начальником и главным конструктором отдела № 3 был С.П.Королев. Он занимался в то время разработкой и усовершенствованием отечественных баллистических ракет, созданных на базе германских «Фау-2».

Но уже в 1953 году под руководством Королева была создана отечественная ракета Р-5, с дальностью полета 1200 км, способная нести атомный заряд. А в 1957 году была собрана и испытана межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, способная нести хоть ядерный заряд, хоть аппаратуру для исследования межпланетного пространства. Ее запустили в серию на нашем заводе № 1. А в 1961 году на ней же, только усовершенствованной и оснащенной системами жизнеобеспечения отправился в космос Юрий Гагарин. Но вернусь к своей командировке в Подлипки.

Нас, сборщиков, поселили сначала в частном доме, в котором жили две женщины – мать и взрослая дочь. А через несколько дней переселили в новый, только что построенный для работников завода 88 жилой дом. Цеху № 15 там выделили отдельную трехкомнатную квартиру с кроватями, чистыми постелями и электроплитой на кухне.

Мы не знали тогда причину нашей срочной командировки на завод № 88. Работали на тех же операциях как у себя в Куйбышеве, только под руководством местных мастеров и бригадиров. Я, например, занимался привычным делом – регулировкой плат для датчиков корректировки полета ракеты. У себя в Куйбышеве я пытался усовершенствовать эту работу и подал два рационализаторских предложения. Одно из них было принято, и я даже получил небольшое вознаграждение за свое приспособление для регулировки плат. Но в Подлипках было несколько иное оборудование и самые высокие требования к исполнению операции. Впрочем, мы у себя на заводе к этому давно привыкли и не чувствовали большого дискомфорта на новой работе. Наши ребята спокойно монтировали трубопроводы, электрику, крепили электрожгуты и прочее. А еще - с большим вниманием перенимали местный опыт сборки изделий, наблюдали работу контролеров и военной приемки. А в свободные минуты с удовольствием рассматривали экспонаты заводского музея: образцы первых ракет ОКБ-1, а также «трофейные» Фау-2 немецкого производства.

Работали мы в две смены. Кому-то из наших повезло увидеть группу первых космонавтов, которые приходили (как говорили старожилы, уже не в первый раз) посмотреть, как строят их будущие космические корабли. Мне не повезло: космонавты приходили днем, а я работал во вторую смену. Впрочем, никто из наших не запомнил тогда Гагарина в лицо. Да он и сам тогда еще не знал, что полетит первым.

Руководство сборочного цеха и местный рабочий класс относились к нам хорошо, видимо, мы им ощутимо помогали ускорить сборку ракеты, неведомого для нас (да и для них тоже) назначения. По выходным мы ездили в Москву, ходили по музеям и магазинам, где покупали различные деликатесы вроде китайских сушеных трепангов, ну и, конечно же, модную одежду из социалистических стран.

На свои рабочие места в Куйбышев мы вернулись только в феврале. А в апреле группу работников цеха 15 отправили в подшефный колхоз. Там, прямо в поле мы услышали о полете в космос Гагарина, и только тогда стали догадываться, чем была вызвана наша срочная командировка в Подлипки.

О полете Гагарина сейчас хорошо знают все, даже дети. Но нелишне будет напомнить некоторые важные детали, предшествующие этому событию.

5 января 1959 года по инициативе Королева было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты». Согласно ему начался прием заявлений и отбор молодых летчиков в космонавты, хотя про космос им, конечно, ничего не говорили, просто обещали интересную и ответственную работу. Из 3460 кандидатов сначала отобрали 347, подходящих по здоровью, росту и весу. Потом, после ряда испытаний, оставили только 29 самых здоровых. А из них к первым полетам стали готовить лишь пять.

22 мая 1959 года, опять же по инициативе Королева и при полной поддержке Хрущева, который хорошо понимал всю политическую значимость предлагаемого документа, было принято секретное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР « О создании объектов «Восток» для осуществления полета человека в космос и других целей». Главными исполнителями объектов «Восток», т.е. ракет этой группы назывались ОКБ-1 Государственного комитета по оборонной технике СССР и Куйбышевский завод № 1, который должен был изготовить два изделия 8К71, одно из которых надо было поставить в сентябре, а другое в октябре 1959 года.

Эскизный проект корабля-спутника «Восток» был разработан в ОКБ-1 в апреле 1960 года. А 4 июня того же года было принято секретное постановление Совмина СССР «О плане освоения космического пространства». В нем оговаривались сроки запуска спутников-разведчиков и пробных спутников для отработки систем жизнеобеспечения человека в космосе.

После нескольких беспилотных запусков ракет 8К71, в том числе и двух неудачных, в августе 1960 года собаки Белка и Стрелка благополучно вернулись из космоса на землю. А в марте 1961 года корабль-спутник с собакой Чернушкой и манекеном человека, внутри которого находились морские свинки, мыши, семена растений, образцы человеческой крови и т.д., тоже благополучно приземлился (между прочим, недалеко от Куйбышева). Это было самое первое лётно-конструкторское испытание модификации космического корабля "Восток", оснащённого бортовыми системами для полёта человека по орбите Земли.

25 марта 1961 года был проведен еще один пробный пуск с запланированным катапультированием манекена. Он тоже прошел удачно. И 29 марта 1961 года Королев подготовил для Государственной комиссии решение о полете человека по околоземной орбите на космическом корабле «Восток». К этому времени Госкомиссия уже знала, что американцы назначили полет своего космонавта на 24 апреля 1961 года. И надо было, во что бы то ни стало их опередить. Комиссия назначила полет советского космонавта на 12 апреля. ЦК КПСС и правительство утвердили эту дату, а вместе с ней и всю программу пилотируемых запусков, в том числе даже полет женщины-космонавта. И 8 апреля 1961 года Государственная комиссия, наконец, приняла решение утвердить для отправки в первый космический полет Юрия Гагарина, а его дублером назначить Германа Титова.

Остальное известно всем. 12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут космический корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел на орбиту с перигеем 181 км и апогеем 327 км. Этим пуском руководил сам С.П.Королев. От нашего завода за пуском Гагарина наблюдали, и в случае нештатной ситуации на старте были готовы принять любые экстренные меры, две бригады сборщиков. А также директор В.Я.Литвинов, зам. главного инженера Н.Т.Савенков, зам. главного конструктора филиала № 3 ОКБ-1, будущий «Главный пускач» ракет А.М.Солдатенков, специалисты филиала Г.Е.Фомин и М.Ф.Шум. Сразу после известия о благополучном возвращении на Землю Юрия Гагарина, Литвинов с группой Королева улетел в район приземления. А вечером 12 апреля Гагарин на самолете Ил-14 прибыл на наш заводской аэродром, откуда его увезли на дачу обкома КПСС. Там он прошел полное медицинское обследование, ответил на вопросы медиков и конструкторов, а потом отправился на отдых. 14 апреля, перед самым вылетом в Москву, Гагарин по предложению Литвинова побывал в сборочном цехе завода и поблагодарил ракетостроителей за отличный труд.

За этот огромный космический успех Главный конструктор ОКБ-1 С.П.Королев Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден второй золотой медалью Героя Социалистического Труда. А главному конструктору филиала № 3 ОКБ-1 Д.И.Козлову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды «Серп и Молот».

Что же касается Америки, то пуск космонавта, назначенный на 24 апреля из-за неполадок в ракете «Меркурий» не состоялся. Потом его откладывали еще несколько раз, и только 5 мая космонавт Алан Шепард был отправлен в космосе. Всего на 15 минут.

Рождение ЦСКБ

Успешные пуски первых изготовленных в Куйбышеве ракет укрепили мнение Королева и руководства страны о том, что завод № 1 может стать не только базой для серийного выпуска нового оружия, но и его конструктивного усовершенствования, а возможно и самостоятельной разработки новых видов МБР.

В мае 1959 года Главный конструктор подготовил докладную записку в Совет Министров СССР с предложением о создании на заводе № 1 специализированного подразделения – филиала ОКБ-1 для контроля за серийным производством выпускаемых изделий, а также для опытно-конструкторских работ по новым темам. В этой же записке он предлагал утвердить руководителем данного филиала своего заместителя Д.И.Козлова.

Это предложение требовало быстрого решения, а оно задерживалось в чиновничьих кабинетах. И тогда Королев на свой страх и риск 23 июля 1959 года подготовил и подписал приказ № 74 о создании непосредственно на территории завода №1 (завода «Прогресс»), но в составе ОКБ-1 нового серийно-конструкторского отдела в количестве 100 человек, поставив во главе его Д.И.Козлова. Это приказ позже был утвержден ЦК КПСС и Совмином СССР. С тех пор день 23 июля отмечается как день рождения ЦСКБ.

Разрабатывая новое оружие для защиты страны, Королев создал из своего ОКБ-1 четыре новых филиала, каждый со своими задачами и руководством из числа наиболее опытных работников бюро. Отправляясь на новое место работы, каждый старался взять с собой проверенных людей. Позже Дмитрий Ильич Козлов так вспоминал о работе своего филиала.

«Я приехал в Куйбышев один. Виктор Макеев, когда создавал филиал в Миассе, взял с собой 116 человек из Подлипок. Янгель в Днепропетровск тоже увез более 100 человек. Решетнев в Красноярск пригласил 50 человек из королевского ОКБ-1. Я взял в Куйбышев одного себя, больше никого. Всех подбирал сам здесь, на месте – и рабочих и инженеров. И снова помог Литвинов. Первые сто человек, которых я пригласил к себе, были с авиационного завода. И он ни одной кандидатуры не отклонил, всем разрешил перейти ко мне».

Набрав штат для своего филиала, Козлов приказом от 17 ноября 1959 года присвоил отделу номер 25, определил его структуру и назначил руководителем А.И.Апексимова. Основной задачей отдела в то время было оперативное решение технических вопросов, связанных с освоением серийного производства изделий на заводе № 1. Но постепенно отдел № 25 начал брать на себя и конструкторские задачи, совершенствуя качество выпускаемой заводом продукции. Сначала это были разработки по приземлению спускаемых аппаратов с гашением скорости приземления с помощью твердотопливных тормозных двигателей. В 1961 году отделу было поручено конструкторское обеспечение серийного производства аппаратов «Зенит-2» и непосредственное участие в разработке ракеты-носителя «Восток-2» (8А92), предназначенной для запуска этих аппаратов. Основными отделами ОКБ-1 с участием куйбышевских специалистов была разработана проектная документация на этот носитель и передана в куйбышевский Филиал №3 ОКБ-1 для ее реализации. Здесь уже в полном объеме была разработана конструкторская, испытательная, эксплуатационная документация и проект запущен в производство. В короткие сроки в цехах завода была изготовлена, испытана и отправлена на космодром первая ракета этого наименования.

В том, что завод № 1 стал превращаться в головное предприятие по выпуску ракет Р-7, велика заслуга филиала № 3 ОКБ-1, который и сам стал головным по созданию различных модификаций «семерки». В 1961 году большая группа специалистов отдела № 25 была отправлена на стажировку в ОКБ-1. Ей предстояло освоить производство автоматических космических аппаратов, таких как КА «Зенит-2». Его серийное производство было поручено заводу № 1, который с 1 января 1962 года стал именоваться заводом «Прогресс».

Да и отделу № 25 несколько раз меняли название. В 1960 году он был Филиалом № 3 ОКБ-1. В 1967 году – КФЦКБЭМ, а с 1974 года – ЦСКБ, а в 1996 году путём слияния с Самарским заводом «Прогресс» КБ стало частью крупного предприятия под названием ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». С 2014 года оно сменило форму собственности, и известная самарская фирма стала ОАО «РКЦ «Прогресс».

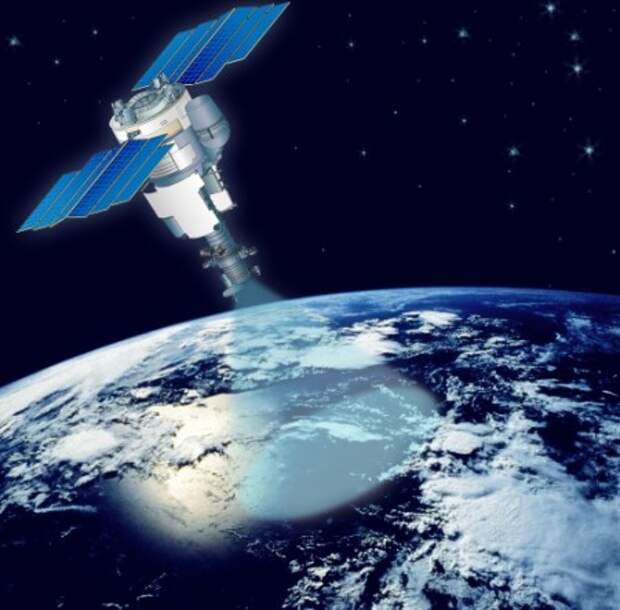

С новыми названиями зачастую менялись направления работы, увеличивался кадровый состав, менялись условия труда и быта конструкторов. В иные благополучные годы численность предприятия «ЦСКБ-Прогресс» достигала 30 тысяч человек. И тогда, и сегодня здесь создавались уникальные разработки аппаратов, позволяющих получать четкие фотографии земной поверхности, а также собирать данные о плодородии почв различных уголков нашей планеты, о ее метеорологических условиях, надвигающихся ураганах, наводнениях, других опасных катаклизмах. А еще - изучать возможности космической медицины, биологии, материаловедения и многого другого.

Самарские космические конструкторы стали надежными партнерами российских ученых во многих фундаментальных и прикладных исследованиях. Они продолжают плодотворную работу по разным направлениям отечественной науки.

Наши глаза в космосе

Ракета Р-9 у Центрального музея Вооруженных Сил

Ракета Р-9 у Центрального музея Вооруженных Сил

В 1961 году в вооруженные силы страны на смену МБР 8К74 пришла более совершенная – компактная и «скорострельная» МБР Р-9А. Но и ее производство на заводе № 1 продолжалось не долго. Армия переходила на боевую МБР Р-16, которая имела почти на 100 тонн меньшую стартовую массу, чем МБР 8К74, В то же время эта ракета имела большую дальность стрельбы, лучшую точность попадания в цель, и, пожалуй, самое главное, она обладала высоким эксплуатационными свойствами, что позволяло небольшим по численности боевым расчетом и за короткое время произвести ее запуск.

Ради справедливости надо сказать, что все куйбышевские, а точнее Королевские ракеты: Р-7, Р-7А и Р-9А заправлялись жидким кислородом и керосином. Это топливо было экологически чистое, но плохо подходило для армии, особенно жидкий кислород. Он быстро испарялся, и баки ракеты нужно было постоянно пополнять на старте. В таких условиях трудно было рассчитывать на высокий уровень боеготовности ракетных войск. К тому же Р-7 и Р-7А были громоздки, требовали много времени на сборку, проверку, заправку. Поэтому военные отдали предпочтение янгелевской ракете Р-16, имевшей токсичные компоненты топлива на основе азотной кислоты и гептила. Но при жестком соблюдении требований техники безопасности с ними можно было работать без больших хлопот и без ЧП. Именно Р-16 стали основой того, что называют ракетно-ядерным щитом. Этих ракет было изготовлено более 1000.

Так что «семерка» с ее пакетной схемой, по сути, утратила свое боевое значение. Зато она набирала все больший авторитет как носитель спутников различного применения, а также пилотируемых космических кораблей. И завод № 1, в 1961 году сменивший название на завод «Прогресс» не только не утратил свою роль серийного производителя ракет, но и стал ведущим по исполнению космических программ.

Еще на заре рождения Р-7, во время ее пробных запусков в 1957 году главный конструктор С.П.Королев и академик М.В.Келдыш, просчитав возможности «семерки», обратились к руководству страны с предложением о создании спутника, который бы вел с околоземной орбиты фотосъемку Земли и доставлял экспонированную пленку в спускаемых капсулах. Это была первая в стране заявка на создание космического наблюдателя. До производства его долго не доходили руки, потому что все еще шла отработка самой ракеты, а потом готовился запуск первого космонавта.

Но 22 мая 1959 года ЦК КПСС и Совмин СССР с подачи Королева приняли постановление о создании объектов «Восток», в котором шла речь не только о полете человека в космос, но и о разработке спутника-наблюдателя за земной поверхностью. Это была поддержка идеи о разработке фотоспутника, эскизные проекты которого конструкторы королевского ОКБ-1 негласно готовили еще с 1956 года.

Перед ними ставилась задача создать аппарат, который бы с высоты 200-400 километров и скорости полета 8000 метров в секунду мог фотографировать Землю так, чтобы можно было различить объекты размером 10-15 метров. При этом нужно было учесть компенсацию сдвига изображения, обеспечить температурный режим для безотказной работы фотоаппаратуры плюс-минус 1-2 градуса по Цельсию в условиях максимального солнечного освещения и ухода в тень Земли. А также обеспечить устойчивую ориентировку на фотографируемые объекты. А еще создать надежную систему радиосвязи со спутником, чтобы можно было дать команду на выполнение той или иной задачи при фотографировании. Само собой разумеется, что многослойный иллюминатор спутника должен быть идеально прозрачным, а фотоаппаратура соответствовать своему назначению.

Для этого в ЦКБ «Красногорский завод» был разработан фотокомплекс «Фтор-2» с тремя фотоаппаратами: «СА-20» с фокусным расстоянием 1 метр, топографическим фотоаппаратом «СА-34» с фокусным расстоянием 200 мм и фотоаппаратом для съемки звездного неба с целью привязки снимков Земли к координатам местности. На первых порах устанавливалась экспериментальная фототелевизионная аппаратура «Байкал» и аппаратура «Куст-12М» для радиоразведки. На серийных космических аппаратах фототелевизионная аппаратура и аппаратура радиотехнической разведки не устанавливалась. Однако этот опыт не пропал даром. Он использовался другими головными КБ нашей страны (КБ «Южное», М.К.Янгель, ОКБ-52, В.М.Челомей) при создании специализированных космических аппаратов военного и гражданского назначения).

Длиннофокусные аппараты «СА-20» вели съемку земной поверхности шириной примерно в 60 км с разрешением на местности 6-10 м. Установлены они были «веером» так, что общая полоса съемки была шириной около 180 км. Топографический аппарат получал снимки земной поверхности шириной в 210 км с разрешением около 30 м.

Съемка тремя аппаратами «СА-20» и «СА-34» велась одновременно. Таким образом, по интересующему специалистов участку местности получали одновременно снимок с разрешением 6-10 м и еще один с разрешением около 30 м. Это позволяло выявить конкретные объекты на местности и определить их координаты с помощью аппаратуры «СА-34». На военном яэыке это называется – обнаружить объекты и выдать по ним целеуказания, то есть выявить тип целей и их местоположение, географические координаты.

Запуск первого спутника, начиненного аппаратурой «Фтор-2» состоялся 11 декабря 1961 года. Он был неудачным. Две куйбышевские ступени ракеты 8К72 отработали нормально. Однако на блоке «Е», изготовленном на заводе № 88, прогорели газопроводы двигателя, и на 407-й секунде полета сработала система аварийного подрыва.

Первый успешный запуск космического аппарата «Зенит-2», созданного в ОКБ-1, и получившего название «Космос-4» состоялся 26 апреля 1962 года. Он дал не только ценную фотоинформацию, но и надежды на осуществление далеко идущих планов по использования его для нужд обороны страны и различных народнохозяйственных задач.

Но еще до этого запуска, 31 июля 1961 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об обеспечении серийного выпуска объектов «Зенит-2» и носителей к ним». В нем говорилось о передаче всей работы по производству «Зенитов» на завод № 1 Куйбышевского совнархоза и о выпуске четырех таких комплексов в 1961-1962 году.

Во исполнение этого постановления филиал № 3 отправил в Подлипки на учебу большую группу конструкторов, а завод Прогресс – специалистов по сборке. На предприятии началось производство деталей и узлов нового аппарата. Одновременно Филиал № 3 ОКБ-1 в содружестве с проектантами ОКБ-1 приступил к разработке носителя «Восток-2» (8А92), специально предназначенного для запуска серийных космических аппаратов «Зенит-2». Стоит отметить, что носитель «Восток-2» был первой в нашей стране ракетой, разработка которой велась по тактико-техническому заданию Министерства обороны, то есть это был первый носитель для Советской Армии.

1 июня 1962 года состоялся пробный пуск еще одного космического аппарата «Зенит-2» , но уже с ракетой-носителем 8А92 (РН «Восток-2М»), в разработку которой, как уже говорилось выше, внесли большой вклад специалисты Филиала № 3 ОКБ-1, и она была изготовлена полностью на заводе "Прогресс». В этом запуске принимали участие куйбышевские конструкторы, испытатели, а также слесари и монтажники. Руководил пуском С.П.Королев, так как сам аппарат был изготовлен на заводе № 88. Испытательную бригаду филиала № 3 возглавлял ведущий конструктор В.А.Рясный, а за подготовку системы управления отвечал начальник отдела № 9 Г.Е.Фомин.

Копия ракеты «Восток», ВДНХ, Москва

Копия ракеты «Восток», ВДНХ, Москва

Этот пуск оказался неудачным. Ни с того ни с сего на первых секундах работы вдруг отключились двигатели одного из боковых блоков. Ракета рухнула прямо на стартовое устройство, вызвав взрыв и большой пожар, который сильно повредил стартовую площадку. Причиной неудачи стал отказ коммутационного блока, у которого из-за сильной вибрации преждевременно сработал дистанционный переключатель и отключил двигатели.

Стартовое устройство за короткое время восстановили, коммутационный блок доработали и 28 июля 1962 года вторая ракета-носитель 8А92 со спутником, которому дали имя «Космос-7», доставила «Зенит-2» на рабочую орбиту. Это был последний спутник этой серии, изготовленный в Подлипках.

А следующий аппарат под названием «Космос-9» с «Зенитом-2» на борту, запущенный 27 сентября 1962 года, был уже чисто куйбышевским. Снимки, сделанные им, оказались превосходными. И С.П.Королев принял решение о передаче филиалу № 3 всей технической документации на изготовление фотоспутников, или как их тогда называли, «национальных средств контроля». Их производство и испытания завершились осенью 1963 года, после чего решением правительства комплекс «Зенит-2» был передан на вооружение Советской Армии.

С освоением КА «Зенит-2» началась космическая эпоха в истории филиала № 3 ОКБ-1 и завода «Прогресс».

Первые запуски "Зенитов" открыли широчайшие возможности исследования из космоса Земли и находящихся на ней объектов. Сформировалось четыре главных направления таких исследований. Для них специалисты предлагали различные варианты новых спутников, а именно:

- для обзорной съемки больших участков местности, с широким захватом и умеренным разрешением,

- для детальной и высокодетальной съемки ограниченных участков местности с разрешением, достаточным для распознавания различных образцов техники и возможностью наведения съемочной аппаратуры на достаточно большой угол вправо и влево от плоскости орбиты спутника,

- для получения стереоскопических снимков определенных участков местности с сопровождением этих снимков высокоточными данными о местоположении спутника в пространстве в момент съемки и его угловой ориентации. Это позволяло создавать точные топографические карты на любые территории земной поверхности,

- для решения широкого круга народно-хозяйственных задач от сельского хозяйства до геологической разведки полезных ископаемых. При этом важно было получать информацию о наблюдаемых объектах в нескольких диапазонах спектра. Проще говоря, необходимо было получать снимки в заранее определенных цветах, а еще в ультрафиолете и инфракрасном излучении.

Но по результатам работы первого спутника фоторазведки обзорного типа «Зенит-2» заказчиков больше всего заинтересовало детальное и высокодетальное фотографирование отдельных участков земли. Для этого была нужна более совершенная аппаратура и более длительный срок активной работы на орбите самого спутника.

В 1964 году началась модернизация космических аппаратов фотонаблюдения. Филиал №3 ОКБ-1 разработал проект модернизированного космического аппарата обзорного наблюдения «Зенит-2М» В Красногорске для него был создан более совершенный фотографический комплекс «Фтор-2Р3». Но заказчикам остро требовались еще и космические аппараты детального наблюдения. Разработка такого аппарата была поручена Филиалу №3 ОКБ-1, а изготовление и весь комплекс наземной экспериментальной отработки – заводу «Прогресс». Филиал № 3 составил техническое задание на принципиально новую фотоаппаратуру. ЦКБ Красногорского Механического завода приняло заказ и приступило к разработке аппаратуры с заданными характеристиками.

Специалисты ЦКБ КМЗ с задачей блестяще справились, изготовив уникальный комплекс аппаратуры «Фтор-4» в составе двух длиннофокусных аппаратов СА-9 и одного топографического аппарата СА-34. Одновременно в ОКБ-1 с участием проектантов, конструкторов и специалистов по бортовым системам Филиала № 3 ОКБ-1 был разработан космический аппарат «Зенит-4». Этот аппарат в отличие от предшественника КА «Зенит-2» обладал целой системой программных разворотов на объекты фотографирования, а точность его ориентации и стабилизации в момент съемки была значительно выше. Система электропитания и терморегулирования а также другая бортовая техника обеспечивали необходимые условия для четкой и безотказной работы новой фотоаппаратуры, что продляло срок активного существования спутника на орбите. Космические аппараты «Зенит-4» с первого номера изготавливались заводом «Прогресс» и выводились на орбиты более мощным носителем 11А57, разработанным Филиалом № 3 ОКБ-1.

Носитель 11А57 («Восход») от начала до конца – от проекта до изготовления был создан Филиалом № 3 ОКБ-1 и заводом «Прогресс». Эта ракета использовалась для запуска первых в СССР многоместных космических пилотируемых кораблей «Восход-1» и «Восход-2» и стала предтечей легендарного семейства ракет-носителей типа «Союз».

РН 11А57 "Восход" на площадке 1

РН 11А57 "Восход" на площадке 1

Бывший заместитель Генерального конструктора, начальник проектного отделения по разработке КА ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Г.Е.Фомин вспоминает об этом так: «Новая аппаратура детального типа позволила на КА «Зенит-4» повысить разрешение получаемой информации в 3-4 раза по сравнению с «Зенитом-2». Здесь был введен режим дежурного полета, который применялся, например, при неблагоприятных для съемки условиях освещенности местности. Режим полета КА стал значительно экономичнее, так как расход электроэнергии и других ресурсов стал исключаться в периоды, неблагоприятные для наблюдения или вообще не требующие работы аппаратуры по разным соображениям. При этом срок существования новых спутников на орбите увеличился в 7 раз. Для запуска космических аппаратов «Зенит» впоследствии стали использовать более совершенный и надежный носитель 11А511У, который одинаково хорошо служил еще и для пилотируемых запусков, и для отправки грузовых космических кораблей, а также для большого семейства отечественных и зарубежных космических аппаратов. Этот носитель 11А511У и сегодня служит пилотируемой космонавтике.

Очередным важным направлением работы аппаратов «Зенит» стало картографирование земной поверхности. Оно было необходимо, так как даже наша страна не имела достоверных топографических карт на большие территории Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока. А у многих стран Африки, Азии, Южной Америки таких карт вообще не существовало. Спутники типа «Зенит» начали выправлять такое положение.

Картографирование требовало особой аппаратуры. Тут была необходима техника для стереоскопической съемки. А в момент фотографирования нужно было точно зафиксировать информацию о пространственном и угловом положении спутника. Сам космический аппарат должен был находиться на орбите продолжительное время, чтобы можно было неоднократно снимать одни и те же участки территории Земли.

Новая фотоаппаратура для стереоскопической съемки была разработана в ЦКБ «Красногорский завод». Она получила название «Жемчуг-5». Вместе с ней на картографический КА «Зенит-4МТ» был установлен лазерный дальномер, доплеровская аппаратура а также звездные фотокамеры для получения данных о пространственном и угловом положении космического аппарата в момент съемки с целью привязки полученных снимков к географическим координатам Земли.

Картографический КА «Зенит-4МТ» был полностью создан Филиалом № 3 ОКБ-1 и заводом «Прогресс» с участием многих смежных предприятий оптической, электромеханической, электротехнической, электрохимической, электронной, приборостроительной, радиотехнической, металлургической и других отраслей промышленности СССР. Все отечественное!

Первый картографический «Зенит-4МТ» был запущен на орбиту 27 декабря 1971 года. Он помог обновить и уточнить имеющиеся карты Земли и создать новые – на прежде не изученные материковые территории.

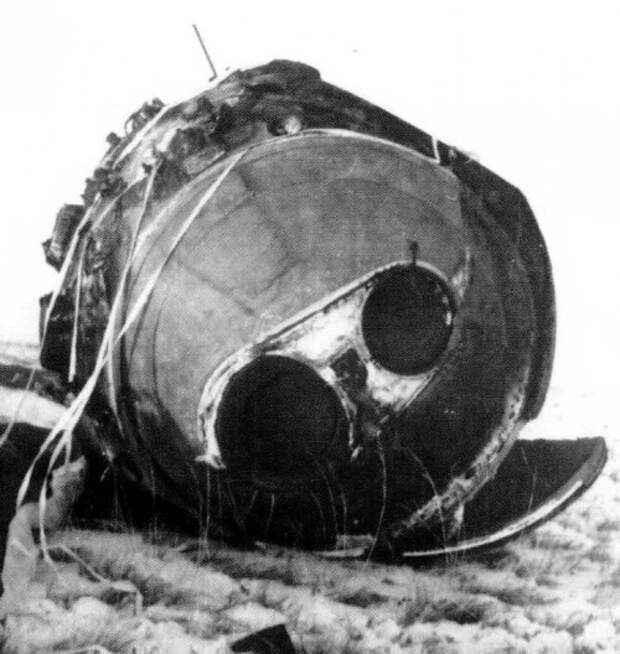

Спускаемый аппарат КА «Зенит-2»

Спускаемый аппарат КА «Зенит-2»

Позже было создано еще пять модификаций аппаратов семейства «Зенит» со своими задачами, в том числе КА обзорного типа «Зенит-2М», детального «Зенит-4М», «Зенит-4МК», «Зенит-4МКМ» и универсального назначения «Зенит-6У» («Зенит-8»). Они же послужили конструктивно-аппаратурной базой для создания различных спутников народно-хозяйственного назначения типа «Фрам», «Ресурс», научного назначения типа «Энергия», «Эфир» и прикладного назначения типа «Фотон», «Бион». Все вместе они помогли получить уникальные данные о состоянии природных ресурсов планеты – лесов, рек, морей, а также сельскохозяйственных угодий, помогли выбрать перспективные направления для геологоразведки, космической медицины, материаловедения, других отраслей экономики, а также оказали помощь фундаментальным научным исследования в области мироздания.

Но нет предела совершенствованию. Со временем были исчерпаны возможности длиннофокусных объективов фотоаппаратуры – для самых «длинных» из них уже не хватало места в спутниках «Зенит». Чтобы получить более детальное изображение уголков планеты, пришлось запускать «Зениты» на максимально низкую орбиту, что вызывало проблемы с аэродинамикой КА. Конструкторов перестала устраивать одноразовая доставка пленки с завершением работы аппарата. А также недостаточно долгая жизнь системы управления аппаратом и его электроники из-за малой емкости батарей и другие недостатки. Все это заставляло думать о создании более совершенного аппарата фотонаблюдения.

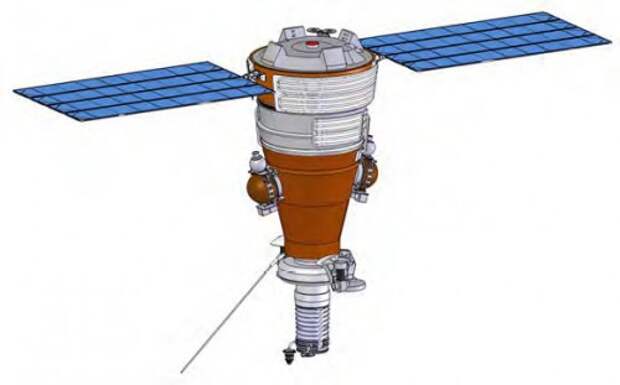

В 1962 году на филиале № 3 ОКБ-1 развернулись работы по проектированию космического аппарата нового поколения «Янтарь-2К». Куйбышевские специалисты предложили свою конструктивно-компоновочную схему «Янтаря» и новую идеологию его работы. Планировалось увеличить разрешающую способность фототехники с помощью новой аппаратуры «Жемчуг-4» и создания новых высокоразрешающих типов фотопленок. Новый проект давал возможность обеспечить оперативную доставку экспонированной пленки двумя спускаемыми капсулами. Принципиально менялась и система электропитания. Теперь КА получал энергию от солнечных батарей, что в несколько раз увеличивало срок его активного существования на орбите. Еще одним принципиально новым решением было оснащение аппарата комплексом управления на базе бортовой цифровой вычислительной машины – БЦВМ «Салют-3М». До сих пор вычислительных машин не имели даже пилотируемые космические корабли. А на «Янтаре-2К» такая машина решала все задачи управления КА, в том числе и автономной навигации спутника, которую помогали осуществлять астрорадиотехническая система САН и радиовертикаль-высотомер РВВ.

Вся конструкция космического корабля «Янтарь-2К» состояла из трех отсеков: агрегатного, приборного и отсека специальной аппаратуры. Впервые в истории космического аппаратостроения корпус спускаемого аппарата и кассетная часть фотоаппарата были спроектированы как единая конструкция. Корпус разрабатывал Филиал №3.

Изготавливал его завод «Прогресс» и отправлял в Красногорск. На Красногорском заводе корпус оснащали необходимой техникой и возвращали на завод «Прогресс». В результате получился спускаемый аппарат – совместное творение Куйбышева и Красногорска. Он возвращал на землю экспонированную фотопленку, фототехнику «Жемчуг-4» и вычислительную машину «Салют-3М» для последующих запусков. А две спускаемые капсулы позволяли оперативно доставить экспонированную фотопленку на Землю в нужное время. Длительность полета «Янтаря-2К» на первых порах составляла 30 суток, но потом была существенно увеличена.

Концепция Филиала № 3 ОКБ-1 была признана наиболее удачной и положена в основу проектирования семейства космических фоторазведчиков второго поколения.

Согласно правительственному постановлению от 27 июля 1967 года Куйбышеву отводилась роль разработчика и изготовителя самого космического аппарата и серийного производителя ракеты-носителя для выведения его на орбиту. В качестве носителя для нового КА была избрана унифицированная ракета 11А511У, специально разработанная КФ ЦКБЭМ для совместного пилотируемого советско-американского полета по программе «Союз-Аполлон» (миссия ЭПАС) и ставшая самой массовой ракетой-носителем в мире для запуска пилотируемых космических кораблей и автоматических КА различного назначения.

В конце 1973 года первый опытный экземпляр КА «Янтарь-2К» был собран на заводе «Прогресс» и 23 мая 1974 года запущен с космодрома Плесецк. Однако по причине нерасчетного разделения второй и третьей ступеней новой ракеты-носителя на расчетную орбиту он не вышел.

13 декабря 1974 года «Янтарь-2К» был все же благополучно запущен, и, отработав, как планировалось, 12 дней, вернулся с отснятой пленкой. Потом прошли запуски с расчетной длительностью полета, с отработкой всех видов аппаратуры, а также с возвращением на землю спускаемых капсул. Все испытания прошли успешно, и Государственная комиссия подписала акт о сдаче комплекса в эксплуатацию.

Но уже вскоре после этого в ЦКБ КМЗ и ГОИ имени С.И.Вавилова были разработаны новые объективы, а в ГОСНИИФОТОПРОЕКТе новые типы фотопленок, которые при тех же габаритах и весе фотоаппаратуры повышали разрешающую способность системы «объектив-фотопленка» в два раза. Все это потребовало модернизации спутника.

Внешне новый КА «Янтарь-4К1» ничем не отличался от своего предшественника. Но он имел более совершенный фотокомплекс, работал на орбите уже не 30, а 45 суток. Модернизированная система ориентации и стабилизации и новая система терморегулирования имели более надежные свойства, исключавшие смаз и размытость снимков.

Выводился космический аппарат на орбиту все той же надежной ракетой 11А511У. Все три запуска с апреля 1979 года по декабрь 1980 года прошли успешно и новый «Янтарь» был принят Госкомиссией. Между прочим, наравне с ним в это время все еще работали и куйбышевские модернизированные «Зениты». Они были сняты с производства только в конце 1980-х годов. А «Янтарь» уступил место более совершенному аппарату в 1983 году. На базе «Янтаря» конструкторы и производственники создали еще несколько типов новых, более совершенных космических аппаратов фотографической и оптико-электронной разведки.

Разработанные в Самаре (Куйбышеве) космические аппараты для фотонаблюдения Земли были и остаются одним из крупнейших достижений отечественной космонавтики. Они помогли землянам не только лучше узнать свою планету, но и сыграли огромную миротворческую роль, установив контроль за соблюдением международных договоров об ограничении производства стратегических вооружений. Не случайно труд многих самарских конструкторов был отмечен высокими правительственными наградами.

За создание первых спутников "Зенит-2" в 1978 году их ведущим разработчикам ЦСКБ А.В.Чечину и В.С.Кандалову была присуждена Ленинская премия, а М.Ф.Шуму и Г.А.Подгорнову - Государственная премия. Большая группа работников ЦСКБ была награждена орденами и медалями страны.

В канун своего 20-летия в 1979 году Центральное специализированное конструкторское бюро в Куйбышеве за производство новой высокоэффективной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР было награждено орденом Ленина. А его руководитель - Герой Социалистического Труда Д.И.Козлов за выдающиеся заслуги в создании специальной техники был награжден орденом Ленина и второй золотой медалью "Серп и Молот". На его родине в Тихорецке был открыт бронзовый бюст дважды Героя.

А конструкторы ЦСКБ продолжали совершенствовать свою технику. Вслед за серией комических аппаратов семейства «Зенит» и аппаратами нового поколения «Янтарь-2» были созданы новые средства наблюдения Земли с более широкими возможностями. Сначала это был "Янтарь-1КФТ" (КА «Силуэт» или «Комета») для создания высокоточных топографических карт. Потом космический комплекс "Орлец" для широкополосного детального и обзорного наблюдения с повышенной оперативностью доставки информации в спускаемых капсулах.

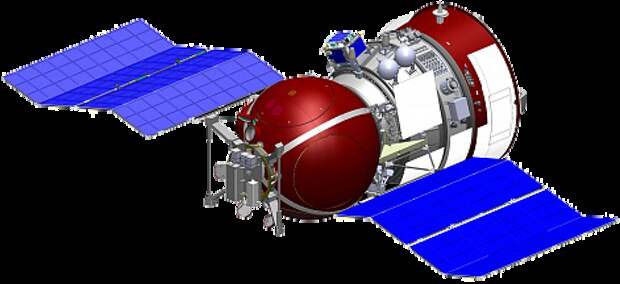

Но настоящий переворот в технике космических наблюдений Земли произвел "Янтарь-4КС1" и его последующие модернизации. Они устранили главный недостаток прежних аппаратов - ограниченный и всегда дефицитный запас фотопленки. На "Янтаре-4КС1" ее просто не было. А были новые электронные фотоаппараты - предшественники тех, что мы называем сейчас цифровыми. Преобразовав оптико-электронное изображение в цифровую форму, можно было легко передать эту информацию по радиоканалам или через геостационарный спутник-ретранслятор на Землю в режиме реального времени. Так появилась аппаратура оптико-электронного наблюдения (ОЭН) с большими сроками активного существования на орбите, и самарское "всевидящее око" стало еще и "недремлющим".

Первый запуск КА "Янтарь-4КС1" состоялся 28 декабря 1982 года. Он дал хотя и качественное изображение, но все же не вполне сопоставимое с фотопленочным. Заказчиков не устраивало линейное разрешение изображений местности, что затрудняло достоверно идентифицировать требуемые объекты наблюдения. К тому же нельзя было увидеть объекты, находящиеся в теневой части витка аппарата.

В Красногорске и Зеленограде стали усовершенствовать фотоэлектронную аппаратуру для "Янтаря", а в Казани подготовили технику наблюдения в инфракрасном диапазоне. В мае 1984 года новый "Янтарь-4КС1" был запущен на орбиту. Он успешно отработал всю программу испытаний и был принят в эксплуатацию. С этой поры заказчики стали получать информацию детального уровня разрешения в любое время суток и практически в режиме реального времени.

Усилиями ЦСКБ и завода «Прогресс», а также Красногорского оптико-механического завода и Зеленоградского НПО «ЭЛАС» удалось поднять качество получаемой фотоэлектронной информации до уровня фотопленочной. Первый запуск космического аппарата с новым оборудованием был произведен в феврале 1986 года. Спутник успешно проработал на орбите 238 суток при номинальном сроке 180 суток. Эксплуатация таких аппаратов продолжалась до 2001 года и прекратилась из-за недостаточного финансирования программы.

Космические лаборатории

Активными пользователями информации, полученной от аппаратов дистанционного зондирования Земли стали российские ученые. Но у них были свои запросы. Учитывая специфику науки, конструкторы "ЦСКБ-Прогресс" сделали попытку использования резервных возможностей самарских ракет-носителей, которые могли отправить в космос значительно большую массу полезного груза, добавив на КА контейнер с аппаратурой научного назначения. Так вместе с "Зенитом-2М" был запущен на орбиту вполне самостоятельный спутник "Наука", который после выполнения программы научных исследований отделялся от космического комплекса и сгорал в плотных слоях атмосферы.

Спутник "Наука" был предназначен для поиска источников рентгеновского излучения в космосе, изучения спектра галактических гамма-лучей, химического состава космических лучей и других исследований в космосе. А также для измерения температуры отдельных зон Мирового океана, его теплого и холодного течений, температуры материковых льдов и изучения их поверхностной структуры. С помощью этого спутника отрабатывалась методика выявления зон облачных образований и зарождения в них осадков, что помогало уточнению прогнозов погоды.

Спутник "Наука" работал за пределами земной атмосферы и фиксировал данные, которые нельзя было получить с Земли, потому что на их чистоту влияла земная атмосфера. Уникальные данные, полученные спутником "Наука" привели к созданию целой серии специальных аппаратов для научных исследований по разным направлениям. Космические аппараты "Энергия" и "Эфир" изучали химический состав и спектр частиц космического излучения, а также физические свойства метеорных частиц. Для этого снаружи СА устанавливали контейнеры с ловушками метеорных частиц.

Большой интерес ученых всего мира вызвали космические аппараты "Бион", разработанные конструкторами "ЦСКБ-Прогресс" в 1973 году. Они создавались для отработки систем жизнеобеспечения и изучения радиационной безопасности, а также влияния невесомости и других космических факторов на живые организмы. Для этого в специально подготовленных отсеках «Биона» на орбиту запускались лабораторные крысы, обезьяны, земноводные, рыбы, насекомые, микроорганизмы, а также различные растения и семена. Сразу после приземления, прямо на месте спуска животные и растения проходили послеполетные исследования, а затем длительные, до 100 суток лабораторные.

Первоначально программы научных исследований с помощью спутников «Бион» были полностью отечественными. Но вскоре к участию в таких опытах были приглашены ученые США, Франции, Германии, Канады, Китая, Польши, Чехословакии и многих других стран. Они расширили спектр наблюдений за живыми организмами в космосе и внесли большой вклад в изучение космической биологии и медицины.

Разработку еще одного научного направления исследований в космосе взяли на себя самарские космические аппараты «Фотон». Они были предназначены для получения опытных образцов различных материалов, лекарственных препаратов, оптических стекол, изготовленных в условиях микрогравитации и невесомости. На орбите проводились опыты по выращиванию кристаллов полупроводниковых материалов. Изучались возможности развития клеточной и костной ткани. Велись наблюдения за влиянием факторов космических полетов на мышей-песчанок, тритонов, ящериц, различных микроорганизмов.

В экспериментах еще на одном КА «Фотон-М» приняли участие ученые 16 стран мира, разместившие здесь не только биологические образцы, но и свои приборы. Во время полета было выполнено более 70 различных исследований.

В числе космических аппаратов, созданных конструкторами «ЦСКБ-Прогресс» были изделия необычного назначения. Так в ноябре 1992 года был запущен «Ресурс-500», который совершил космический перелет «Европа-Америка». В канун празднования 500-летия открытия Колумбом Америки «Ресурс-500» доставил в США на спускаемом аппарате 18 контейнеров с поздравлениями, сувенирами и подарками от детей России детям Америки. Этот перелет был очень тепло встречен населением США.

Самарский космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ресурс-ДК на работе в космосе

Самарский космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ресурс-ДК на работе в космосе

Хозяйский взгляд на планету

Уже на первых снимках, сделанных из космоса спутниками фотонаблюдения, аналитики могли увидеть зарождение ураганов, лесных пожаров, ледовых заторов на реках и прочих опасных явлений, происходящих на нашей планете. Это подсказывало необходимость вести глубокие исследования природных аномалий с целью их прогнозирования и снижения ущерба народному хозяйству.

Для этого на первых порах использовали уже проверенные на практике аппараты "Зенит-2М", адаптированные для исследования и изучения богатств Земли – геологических структур, водных бассейнов, лесных массивов, сельскохозяйственных площадей, а также высоты снежных покровов, толщины льда на реках, плотности застройки населенных пунктов и многого другого. При этом разработчики КА ставили перед собой задачу получения не просто фотографий земли с высоким разрешением, а сбор и анализ фотоинформации, отснятой в разных спектральных диапазонах, что отвечало бы интересам различных отраслей народного хозяйства. Первые экспериментальные космические аппараты, предназначенные для проверки эффективности решения таких задач, назывались «Зенит 2Н/Х». В дальнейшем на базе космических аппаратов семейства «Зенит» и с учетом опыта, приобретенного при эксплуатации КА «Зенит 2Н/Х» был создан спутник многоканального фотографирования "Фрам". С помощью его были получены первые результативные снимки в интересах народного хозяйства.

А вскоре выяснилось, что только в России фотоинформацией, полученной из космоса, интересуется свыше 1000 различных предприятий и организаций. Среди них были учреждения Роскартографии, Роскомнедр, Роскомзема, Рослесхоза, Миннауки, Минприроды, Минтопэнерго, Роскомрыболовства, а также промышленные и перерабатывающие предприятия, и даже коммерческие компании многих зарубежных стран. С учетом опыта эксплуатации космических аппаратов типа «Зенит 2Н/Х» и «Фрам» в "ЦСКБ-Прогресс" стали создавать более совершенные средства дистанционного зондирования Земли.

В 1977 году был разработан первый из них - "Ресурс-Ф1". Он был предназначен для проведения синхронных многозональных съемок земной поверхности в целях изучения природных ресурсов, охраны окружающей среды и углубления знаний о природе нашей планеты. Следующий запущенный на орбиту "Ресурс-Ф2" был снабжен принципиально новой фотоаппаратурой МК-4, разрешение и полоса обзора которой были почти в три раза выше, чем на первом комплексе, а срок активного существования увеличился в два раза. К тому же обработка получаемой информации велась в автоматическом режиме. С 1987 по 1995 год было запущено 63 таких комплекса.

Снимки, полученные космическими аппаратами типа «Ресурс-Ф1», «Ресурс-Ф2» позволили создать среднемасштабные карты на труднодоступные и необжитые районы России и ряда зарубежных стран. Удалось также обновить топографические карты масштаба 1:50000 и создать различные тематические карты средних и мелких масштабов. В частности, были обновлены топографические карты перспективных нефтегазоносных районов на севере Западной Сибири. Уточнены карты в зоне Байкало-Амурской магистрали, Заполярья и Антарктиды, высокогорий Средней Азии и многих других районов.

С развитием оптико-электронной, вычислительной и радиопередающей техники конструкторы "ЦСКБ-Прогресс" разработали и в 2006 году и вывели на орбиту более совершенный космический комплекс "Ресурс-ДК1". Это был первый российский космический аппарат оптико-электронного дистанционного зондирования Земли детального уровня разрешения с передачей информации на наземные пункты по высокоскоростному радиоканалу. Он мог вести съемку местности с разрешением до 1 метра в панхроматическом диапазоне и до 3 метров в узких спектральных диапазонах. Получал снимки с шириной охвата поверхности до 28 км и протяженностью от 16 до 2100 км. Уже более 8 лет КА «Ресурс-ДК1» исправно несет свою вахту на орбите. За это время он добыл информацию с площади более 80 млн квадратных километров земной поверхности, что почти в пять раз больше всей территории России.

Для решения основной задачи, съемки земной поверхности, космический аппарат «Ресурс-ДК1» оснащен комплексом специальной аппаратуры. Красногорский механический завод разработал и изготовил для него длиннофокусную оптико-электронную аппаратуру «Геотон-Л1». Она формирует высококачественное оптическое «бегущее» изображение наблюдаемой местности. А система приема и преобразования информации «Сангур-1», созданная зеленоградским НПП «ОПТЭКС» преобразует это изображение в электронный цифровой сигнал, производит его обработку и сжатие, а затем с помощью высокоскоростной радиолинии связи передает его на наземные пункты приема. Ныне НПП «ОПТЭКС» входит в структуру РКЦ «Прогресс» в качестве Филиала. Высокоскоростная радиолиния связи (ВРЛ) разработана в московском НИИ Точных приборов, она способна передавать на землю громадные потоки видовой информации со скоростью до 300 Мбит/с.

Аппарат "Ресурс-ДК1" хорошо помогал работникам сельского хозяйства в составлении кадастров даже небольших пригодных для использования участков земли, проводил их топографическое картографирование. А также выявлял источники загрязнения атмосферы, воды, почвы, что позволяло оперативно принимать меры борьбы с ними. Он замечал зарождение опасных явлений техногенного и природного характера и своевременно предупреждал специалистов об этом.

Дополнительно к основной аппаратуре на космическом аппарате «Ресурс-ДК1» установлена научная аппаратура двух типов: "Памела" и "Арина". Она помогает ученым вести фундаментальные научные исследования в области космологии (происхождения Вселенной).

Блок научной аппаратуры "Памела", созданный совместно итальянскими и российскими учеными, предназначен для изучения физики космических лучей, гелиосферы и околоземного космического пространства. С помощью его были получены весьма необычные данные, получившие в научной среде название "аномальный эффект «Памелы". Этот эффект вызвал огромный поток научных публикаций во всем мире, и как ожидают ученые, приведет к новым открытиям в области космологии.

Другой блок научной аппаратуры под названием "Арина" предназначен для регистрации высокоэнергичных электронов и протонов, а также высокоэнергичных заряженных частиц, появление которых обычно фиксируется перед началом землетрясений. Ученые рассчитывают, что с помощью "Арины" можно будет предсказывать землетрясения в различных уголках Земли.

В 2013 году Центром «ЦСКБ-Прогресс» запущен в космос новый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Он разработан с использованием конструктивно-аппаратурного задела своего предшественника с таким же названием, но по основным характеристикам значительно превосходит его. Уровень разрешения детального наблюдения повышен примерно на 30 процентов, увеличена ширина полосы захвата с 28 до 38 км, увеличено количество спектральных диапазонов. Но, пожалуй, самое главное, космический аппарат «Ресурс-П» может вести стереоскопическую съемку, что сделало его полноценным картографическим аппаратом.

"Ресурс-П" ведет контроль за загрязнением окружающей среды, контролирует водоохранные и заповедные территории, Кроме того "Ресурс-П" дает информацию по оптимизации прокладки автодорог, газопроводов, систем связи. Он подсказывает геологам районы поиска нефти, газа, рудных месторождений и других полезных ископаемых.

Вот такой необычайно широкий спектр решения задач имеет КА "Ресурс-П". Каждый его запуск дает стране экономию в сотни миллионов рублей. А все вместе космические аппараты, созданные самарскими конструкторами, оказали неоценимую помощь обороне и народному хозяйству страны.

Возможности самарских ракет

За первые полвека ракетной эры бывший завод № 1 и прежний конструкторский отдел № 25 ОКБ-1 сильно изменились. Да и выпускаемая ими продукция стала совсем другой - более мощной, надежной, технически совершенной. Это подтверждают свыше 1820 успешных запусков ракет, выпущенных за эти годы. Такого количества полетов в "штатном режиме" не знает ни одна страна в мире. За этой цифрой стоит колоссальный труд волжан. Попробуем вспомнить, как создавались и чем отличались друг от друга самарские ракеты.

Все начиналось с успешного старта первой собранной на заводе № 1 "семерки" 8К71 17 февраля 1959 года. Да и вторая, запущенная через месяц, тоже не подвела. Ее головная часть приземлилась в заданном районе Камчатки.

В конце 1959 года под руководством С.П.Королева Р-7 была модернизирована, и ее новый, более совершенный вариант Р-7А, получивший индекс 8К74, был запущен в серию на нашем заводе. Он был успешно испытан 14 января 1961 года, после чего принят на вооружение Советской Армии. Однако на боевом дежурстве эту ракету вскоре сменила более легкая, компактная и "скорострельная" Р-9А (изделие 8К75), которую завод освоил в том же 1961 году. Эта новая МБР запускалась уже не только с космодрома "Тюратам", но с новой стартовой площадки "Плесецк".

Однако и производство "семерки" не останавливалось, тем более что ее Главный конструктор С.П.Королев после запуска первых искусственных спутников Земли уже думал об отправке в космос человека. Для этого ему была нужна очень надежная трехступенчатая ракета с массой выводимого на орбиту полезного груза 1150-1840 кг. Такую задачу могли выполнить куйбышевские ракеты-носители 8К71 и новый блок "Е" (третья ступень) со специально для него разработанным в ОКБ-154 новым двигателем ЖРД8Д719. Такой пилотируемый корабль 3КА получил название "Восток-3КА" индекс 8К72. Именно на нем совершил полет в космос Юрий Гагарин.

С тех пор ракеты-носители 8К72 стали основой для целого ряда последующих пилотируемых запусков, да и не только для них. РН «Восток» применялась для запуска автоматических станций «Луна-1» - «Луна-3» а также для выведения на орбиту спутников наблюдения «Зенит-2». А после Юрия Гагарина самарские ракеты в общей сложности отправили в космос за полвека 162 космонавта, в том числе 62 иностранных – в составе международных экипажей.