За свою долгую трудовую жизнь ОАО «РКЦ «Прогресс», бывший авиазавод № 1 имени Сталина, несколько раз менял свое название, а также профиль выпускаемой продукции. Почти всю более чем вековую историю он верно служил авиации, космонавтике и защите своего Отечества. Воспитал не одно поколение талантливых конструкторов, ученых, инженеров.

Был кузницей кадров для многих предприятий отечественного аэрокосмического машиностроения. Таким он остается и сейчас.

Окончание книги Б.В.Белякова.

Начало публикаций:

1-я часть

Звездный путь и секреты «Прогресса»

2-я часть

"Звездный путь «Прогресса»" История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» Часть 2

3-я часть

«Звездный путь «Прогресса»» История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» Часть 3

4-я часть

«Звездный путь «Прогресса»» История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» Часть 4

5-я часть

«Звездный путь «Прогресса»» История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» часть 5

6-я часть

«Звездный путь «Прогресса»» История авиазавода №1, будущего ОАО «РКЦ «Прогресс» Часть 6

РН "Союз" - визитная карточка Самары

После первых пилотируемых пусков во всем мире стал расти интерес к изучению космического пространства и не только с использованием автоматических космических аппаратов, но и непосредственно с участием человека. Перед конструкторами ставились новые задачи, связанные со сближением и стыковкой отдельных космических аппаратов и кораблей в большие пилотируемые орбитальные станции, с выходом космонавтов в космос, с переходом из одного корабля в другой, с проведением монтажных и ремонтно-восстановительных работ на внешней поверхности космических аппаратов. Эти и другие проблемы требовали все более длительного пребывания космонавтов на орбите. Для этого нужно было обеспечить комфортные условия жизни в космических кораблях, что в свою очередь, требовало увеличения запасов средств жизнедеятельности, новых приборов, оборудования и конечно же средств аварийного спасения. В конечном итоге все это вело к увеличению массы выводимых в космос грузов.

Мощности самого энерговооруженного самарского носителя 11А57 (ракеты "Восход") было уже недостаточно для отправки в космос человека на длительное время. И даже потяжелевшие наблюдатели Земли КА "Зенит-4МТ" нуждались в резерве запасов энергии носителей.

В 1962-1966 годах в Филиале № 3 ОКБ-1 (Куйбышевском Филиале Центрального Конструкторского бюро Экспериментального Машиностроения (КФ ЦКБЭМ) была разработана новая трехступенчатая РН среднего класса 11А511, получившая название "Союз". Она создавалась на базе 11А57 с модернизированным блоком третьей ступени, имеющим повышенные энергетические характеристики. Головной обтекатель этой ракеты был оснащен активной системой аварийного спасения с мощным твердотопливным двигателем увода спасаемого аппарата с экипажем от носителя в случае возникновения аварийной ситуации, как на носителе, так и в самом космическом корабле и даже на старте. За 32 пуска новой РН были выведены на орбиту вокруг Земли несколько разработанных в Куйбышеве космических аппаратов серии "Космос", а также транспортный корабль 7К-Т ("Союз-23"). На этом же носителе отрабатывались конструкции лунной кабины для ракетно-космического комплекса Н1-Л3. 26 октября 1968 года 11А511 вывел на орбиту КК "Союз-3" с космонавтом Г.Т.Береговым. Этот старт был впервые показан по Центральному телевидению и во многих странах мира. С тех пор ракета "Союз" стала визитной карточкой космического машиностроения Самары.

К началу 70-х годов сложилась ситуация, когда на заводе «Прогресс», изготавливалось несколько типов носителей, близких по своему назначению и по основным характеристикам. Это ракета-носитель 11А57 («Восход»), которая после запуска двух многоместных пилотируемых кораблей «Восход-1» и «Восход-2» использовалась исключительно для запусков спутников-фоторазведчиков. Это ракета-носитель 11А511М («Союз-М»), которая разрабатывалась специально для запуска пилотируемого военно-исследовательского корабля «9К-ВИ» и реально использовавшаяся лишь для запуска космических картографических аппаратов «Зенит-4МТ». А также базовая ракета 11А511 для пилотируемой программы «Союз», основной целью которой была постройка долговременных орбитальных станций. При этом на куйбышевскую ракету возлагалась ответственность за доставку на станцию экипажей и расходных материалов.

Большое число изготавливаемым заводом «Прогресс» и его поставщиками близких, но все же отличавшихся друг от друга ракетных блоков, двигателей, систем управления и других комплектующих тормозило отработку качества и надежности выпускаемой продукции. Трудно было обеспечить взаимозаменяемость отдельных приборов, агрегатов, двигателей и ракетных блоков.

КФ ЦКБЭМ приступил к максимальной унификации ракеты-носителя «Союз», позволявшей, тем не менее, проводить запуски различных по назначению космических аппаратов и космических кораблей. Одновременно были проведены мероприятия, позволившие увеличить массу выводимого груза и повысить надежность всех систем КА, в том числе и ракеты-носителя. Унифицированная ракета получила индекс 11А511У («Союз-У») и стала самой массовой и одной из самых надежных ракет в мире. На такой ракете запускались КА "Зенит", а также "Бионы", "Фотоны", "Ресурсы-Ф" и их различные модификации. А также новые версии космических аппаратов семейства «Янтарь». К концу 2010 года в общей сложности было запущено 763 ракеты 11А511У с коэффициентом надежности 0,991. Это один из лучших показателей в мире.

В 70-е годы благодаря потеплению советско-американских отношений было принято соглашение об организации совместного советско-американского полета двух пилотируемых кораблей типа «Союз» и типа «Аполлон». 15 июля 1965 года на ракете-носителе 11А511У в космос был выведен корабль «Союз-19» с космонавтами А.А.Леоновым и В.А.Кубасовым. Через несколько часов с американского космодрома Канаверал стартовала ракета «Сатурн-1Б». Она вывела на орбиту космический корабль «Аполлон» с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. На второй день оба корабля сблизились и состыковались. Впервые в мире произошло «рукопожатие в космосе» советских космонавтов и американских астронавтов.

Однако мощности носителя 11А511 скоро перестало хватать. Потому что масса нового "Союз 7К-9К-11К", проектируемого для пилотируемого облета Луны превышала допустимый порог 6000 кг. Началась модернизация 11А511 с целью его облегчения и увеличения грузоподъемности. Для этого была уменьшена длина блока "И", пересмотрена вся кабельная сеть корабля, модернизирована система управления третьей ступени носителя и другое оборудование. На новом "Союзе" впервые появилась система аварийного спасения космонавтов, не зависящая от возникновения непредвиденных обстоятельств в любой ответственный момент вывода корабля на орбиту. Этот комплекс действует и поныне.

В 1999 году ракета 11А511У вышла на международный рынок. По проекту "Глобалстар" с помощью разгонного блока "Икар", который был в сжатые сроки разработан и изготовлен в ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс", наши ракеты одним запуском стали выводить на орбиту по четыре спутника связи. Всего было произведено 6 таких коммерческих запусков.

Дальнейшее повышение энергетических возможностей носителей 11А511У происходило за счет замены керосина на более эффективное горючее "циклин". Эта мера была вынужденной и проводилось с целью обеспечения возможности запуска трех космонавтов в корабле типа «Союз» в скафандрах. Такая предосторожность была принята после трагической гибели Г.Добровольского, В.Волкова и В. Пацаева. Но она, эта замена широкой практики не получила из-за высокой токсичности и дороговизны продукта циклин. В 90-х годах производство циклина было прекращено. Возникшую проблему дефицита мощности носителя удалось решить проектантам и баллистикам с помощью оптимизацией траектории полета ракеты. Такая ракета-носитель получила индекс 11А511У-2. Она совершила 70 безаварийных пусков в период с 1982 по 1995 г.г. Но со временем и она стала отставать от требований заказчиков.

Еще один вариант повышения тяговых характеристик ракеты "Союз" был осуществлен с помощью малой модернизации двигателей первой-второй ступеней носителя. Необходимость этой модернизации была вызвана тем, что в 90-х годах изменился «массово-габаритный стандарт» космонавта – он стал «рослее», «полнее» и «тяжелее». Соответственно выросла и масса модернизированных кораблей «Союз», получивших название «антропологических». На такой ракете, получившей название "Союз-ФГ" были установлены двигатели с усовершенствованными форсуночными головками, оптимизирована система управления и система опорожнения баков. Все это дало прибавку массы полезного груза на 200 кг. Ракеты "Союз-ФГ" до настоящего времени обеспечивают запуски пилотируемых космических кораблей "Союз-ТМА" и "Союз-ТМА-М" а также транспортных "Прогресс-М1".

Развал Советского Союза предопределил и крушение многих космических программ, намечаемых в сотрудничестве со смежниками. Украинские разработчики систем управления ракет-носителей оказались за рубежом. Космодром Байконур тоже стал заграничным и стремительно разворовывался. А высокоширотный "Плесецк" значительно снижал тяговые характеристики и грузоподъемность самарских ракет. Многое нужно было менять с учетом изменившейся в стране обстановки.

Но нет худа без добра. Оказавшись в сложном положении, конструкторы космической техники стали искать новые пути решения возникающих проблем. НПО "Энергомаш" совместно с самарскими двигателистами провело модернизацию двигателей первой и второй ступеней, что дало прибавку выводимого на орбиту груза на 200-300 кг.

А Воронежское КБ "Химавтоматика" помогло повысить энергетику двигателей третьей ступени до 1000 кг за счет создания нового высокоэнергетичного двигателя для блока третьей ступени носителя. Екатеринбургское НПО «Автоматика» имени Н.А.Семихатова предложило цифровую систему управления носителями, которая оказалась в 10 раз точнее аналоговой при выведении корабля на орбиту. НПО имени С.А.Лавочкина разработало новый разгонный блок "Фрегат", хорошо совместимый по габаритам и энергетике с самарскими носителями.

Применение разгонного блока «Фрегат» сделало самарские ракеты-носители универсальными средствами выведения, то есть средствами, способными выводить полезные нагрузки на любые околоземные орбиты. На орбиты с любым наклонением и с любой высотой в апогее и перигее, а также на любые отлетные траектории – к Луне, Марсу, Венере, другим планетам, кометам и астероидам Солнечной системы.

Совместными усилиями всех разработчиков был создан модернизированный носитель "Союз-2". Но средств для его воплощения в жизнь было выделено недостаточно. Пришлось осуществлять этот проект поэтапно. Сначала был построен носитель "Союз 2-1А". Эта ракета испытывалась на старте 14 дней и 8 ноября 2004 года была успешно запущена. 19 октября 2006 года с помощью ее был выведен европейский метеорологический аппарат "Метоп", а 27 декабря 2006 года - еще один европейский КА "Коро". После этого было проведено еще шесть пусков РН "Союз 2-1А" и три "Союз 2-1Б".

Итогом большой конструкторской работы по проекту "Союз-2" стало повышение энергетических возможностей семейства ракет Р-7А до 1200 кг полезной нагрузки. Точность вывода на орбиту по сравнению с базовой РН "Союз" возросла в 10 раз. Отпала необходимость производства РН "Союз" и "Молния". Сократился выпуск ранее изготавливаемых блоков с 10 до 4. А также был сокращен выпуск модификаций двигательных установок и систем управления. Все это привело к серьезной экономии средств и материалов.

Надежность самарских ракет и возможность их быстрого переоснащения под доставку космических аппаратов различного назначения на нужные орбиты высоко оценены во всем мире. Эти качества стали решающими при учреждении международной компании "Старсем" для коммерческих запусков малых и средних спутников. Ее акционерами стали Российское Космическое Агентство и ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" а также французские фирмы "Аэроспасьяль" и "Арианспас". Самарские конструкторы взялись за модернизацию РН "Союз" в ракету-носитель "Союз-СТ", способную стартовать с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Близость этого стартового комплекса к экватору позволяла увеличить полезную нагрузку ракет "Союз-2" в полтора-два раза по сравнению с космодромом «Байконур». В общих чертах данный проект выглядит так: Европа строит старт, закупает полезные нагрузки, а мы запускает их нашими ракетами, получая за это валюту.

В проекте создания Гвианского космического центра участвуют также Европейское космическое агентство, французское агентство CNES, НПО имени С.А.Лавочкина, ЦЭНКИ и другие российские компании. Проект расчитан как минимум на 15 лет, в течение которых предстоит выполнить не менее 50 коммерческих пусков. Первые уже состоялись. Так 21 октября 2011 года РН "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту два спутника "Галлилео-10V". В декабре 2011 года "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат" вывел на орбиту французские космические аппараты "Плеяды/Элиза/SSoT". А в феврале 2012 года "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" вывел на орбиту еще один французский КА "Плеяды 1Б".

В расчете на дальнейшие проекты усовершенствования выпускаемых ракет на заводе продолжается обновление и реконструкция производства. За последние два года проведена замена и модернизация оборудования в кузнечнопрессовом и термическом производстве. Теперь эти подразделения отвечают современным нормам труда. Проведена реконструкция в цехе окончательной сборки КА. Этот цех сейчас позволяет создавать аппараты улучшенного качества. В 2014 году планируется оснастить новым оборудованием корпус для испытаний аппаратов дистанционного зондирования Земли. За те же два года приобретена 191 единица нового оборудования, капитальный ремонт прошли 136 единиц, из которых 41- это станки с ЧПУ.

В год 120-летия предприятия будет завершена его глобальная компьютеризация и переход на 3D проектирование. С помощью трехмерного моделирования уже сейчас создаются многие узлы и детали КА. Например, разработка космического аппарата «Обзор-Р» ведется полностью в электронном виде. В филиале НПП «ОПТЭКС» проведена реконструкция, позволяющая осуществлять прием и передачу информации на все виды специальной аппаратуры КА производства нашего центра.

На космодроме «Байконур» силами нашего завода тоже ведутся строительные работы. Там идет реконструкция гостиницы № 19, завершается монтаж чистовой камеры на месте подготовки космических аппаратов.

Но самой ответственной задачей нашего завода сейчас считается подготовка к работе космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Там ведутся крупномасштабные строительные работы по подготовке стартовых площадок к первым пускам ракет в 2015 году. Нашему центру предстоит обеспечить оборудованием технический и стартовый комплексы космодрома. Уже запланирован первый пуск с помощью РН «Союз-2-1а» и БВ «Волга». На орбиту будут выведены две полезные нагрузки: малый КА Московского государственного университета под названием «Ломоносов» и аппарат нашего предприятия «Аист-2».

А в 2013 году было проведено 16 запусков. Самыми ожидаемыми из них были пуски космических комплексов, созданных на нашем предприятии – КА «Бион-М» № 1, малого аппарата «Аист» и первого КА «Ресурс-П». Отсняв в панхроматическом режиме более 12 млн. кв. км территории, он уже завершил летные испытания и передан в штатную эксплуатацию. Но самым знаковым в минувшем году был старт носителя «Союз-2-1в», который стал первой легкой ракетой в истории российской космонавтики. Его удачный пуск подтвердил конструкторские возможности нашего предприятия. Также в миссии участвовали разработанные и изготовленные на нашем заводе блок выведения «Волга», калибровочные сферы и опытный образец космического аппарата «Аист». Этот запуск позволил сформировать группировку малых спутников «Аист» из двух КА. На данный момент оба аппарата работают штатно.

На 2014 год запланировано 26 пусковых кампаний, 13 из которых будет осуществлено с космодрома Байконур. Среди них запуск научного КА «Фотон-М», а также пуск второго аппарата «Ресурс-П». Три аппарата нашего производства будут запущены с космодрома Плесецк, а еще четыре - из Гвианского космического центра. На 2015 год запланировано 27 пусковых кампаний, в том числе запуск радиолокационного КА «Обзор-Р» и «Ресурс-П» № 3.

Как видим, семейство ракет Р-7 и через полвека не исчерпало свои возможности как средство выведения. Оно еще послужит своему отечеству и всему миру.

О том, что не получилось

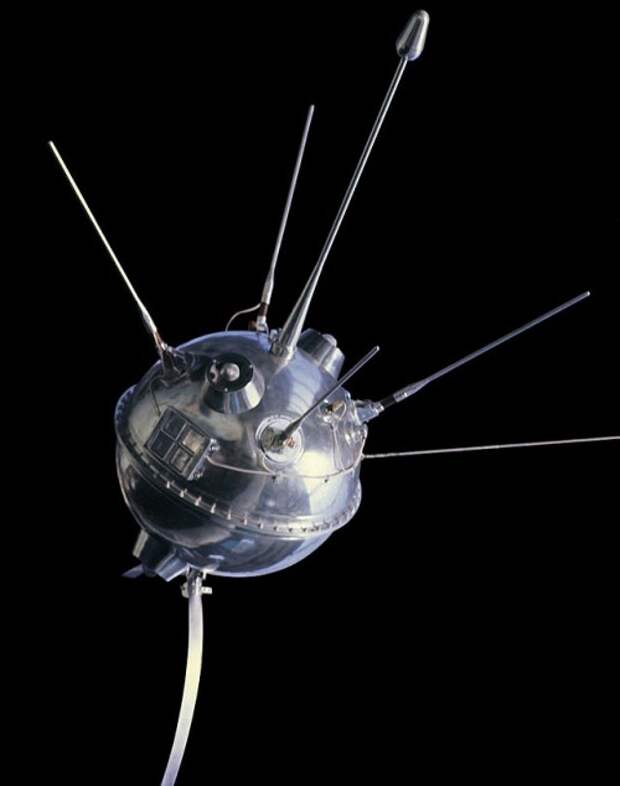

В тот злополучный день, когда погибла самая первая куйбышевская ракета, погибла до обидного нелепо - в вагонах поезда, в который врезался на мотовозе разгильдяй-машинист, именно в тот день первая в мире автоматическая станция "Луна-1" направлялась к естественному спутнику Земли. Созданная в ОКБ-1 под руководством С.П.Королева, она должна была передать важные данные о физической природе Луны.

Луна-1

Луна-1

Межпланетная станция «Луна-1» (Е-1 № 4, «Мечта»)

Этот первый полет к ночному светилу не был полностью удачным. Баллистики не учли довольно значительное время прохождения радиосигнала с командного пункта до станции, и команда на отсечку работы двигателя третьей ступени (блока "Е") поступила слишком поздно. Станция прошла мимо Луны и стала искусственным спутником Солнца. Тем не менее, она передала на Землю ценную информацию об отсутствии у Луны значительного магнитного поля. Произвела измерения солнечного ветра. А кроме того зарегистрировала радиационный пояс Земли.

Работа двух других станций "Луна-2" и "Луна-3" была успешнее. Вторая "Луна" 14 сентября 1959 года доставила на поверхность ночного светила вымпел с гербом СССР и собрала дополнительные данные о спутнике Земли. А третья сфотографировала невидимую нам обратную сторону Луны. Этот снимок произвел настоящий фурор во всем мире и подтвердил ведущую роль советской космонавтики.

После этого было еще несколько удачных и неудачных пусков "Лунников". Практически все они поднимались на ракетах-носителях нашего завода. Наконец, 3 февраля 1966 года автоматическая станция "Луна-9" совершила мягкую посадку в районе Океана Бурь. Она передала на Землю множество панорамных снимков с места прилунения, в том числе и стереоскопических. А потом был запущен первый луноход ("Луна-16"), который проехал по ночному светилу более 10 километров и передал на Землю 20 тысяч интереснейших снимков.

Все шло к тому, чтобы на спутнике Земли побывали и люди. К этому усиленно готовились американские астронавты и разработчики космических кораблей, которые не могли простить себе первенства СССР в запуске спутников Земли и полета в космос Юрия Гагарина. Но не собирались уступать в этой гонке и наши ученые и конструкторы. Активнее всех за первенство в освоении Луны выступал Главный конструктор космической техники С.П.Королев. Он неоднократно обращался к правительству страны с предложениями по ускоренной подготовке лунных проектов. Для этого нужна была сверхтяжелая ракета. ОКБ-1 негласно вело ее разработку еще с 1956 года. А эскизный проект ее был представлен Совету главных конструкторов в июле 1957 года.

Настойчивость Королева возымела действие. 23 июня 1960 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоения космического пространства в 1960-1967 годах".

Сразу после выхода этого документа в ОКБ-1 были рассмотрены первые эскизные проекты сверхтяжелой ракеты и составлен план создания изделия для полета к Луне «Н-1» (Носитель-1). В этом плане участвовал и Куйбышевский филиал № 3 ОКБ-1. Ему поручалась разработка технологий изготовления крупных емкостей будущей ракеты, а также ряд конструкторских разработок по данному проекту. При этом коллективу филиала рекомендовалось увеличить штат работников до 400-500 человек.

По замыслу С.П.Королева новая ракета должна была обеспечить выведение автоматических космических аппаратов для изучения Луны, Марса, Венеры и других планет. С помощью ее планировалось также выведение спутников для ретрансляции передач радио и телевидения, метеоспутников и аппаратов военной тематики. Но главным ее назначением было провести пилотируемые облеты Луны, а затем высадить космонавтов на ее поверхность.

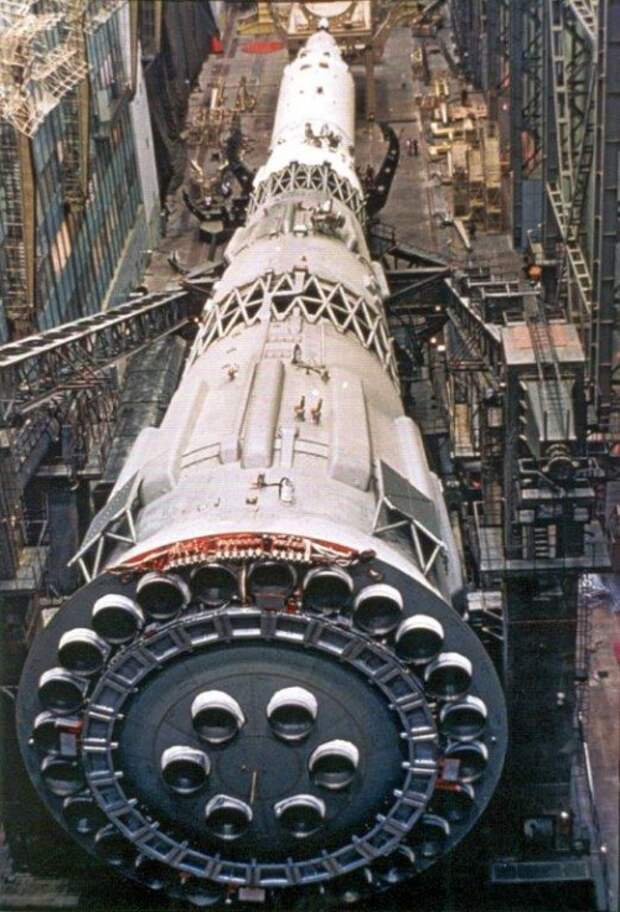

По проекту лунная ракета состояла из трех ступеней, каждая из которых могла стать самостоятельным носителем и вывести в космос груз нужной массы. На первом этапе РН с индексом Н-1 была рассчитана на полезную нагрузку 40-50 тонн. На втором этапе новая ракета должна была вывести на околоземную орбиту груз массой 60-80 тонн. Именно такой носитель был необходим для высадки на Луну советского космонавта.

Проект сверхтяжелой ракеты был многогранным и очень практичным. Но в исполнении его сразу наметились трудноразрешимые проблемы. Новой ракете требовались новые мощные двигатели, причем очень срочно, в течение ближайшего года. Однако давно конфликтующий с С.П.Королевым главный конструктор двигателей ОКБ-456 В.П.Глушко наотрез отказался от разработки новых движков в такой короткий срок. Королеву пришлось вооружать свою ракету маломощными двигателями конструкции куйбышевского ОКБ-276, которым руководил Н.Д.Кузнецов. Чтобы создать необходимую тягу для новой ракеты их требовалось около 30.

К работе по комплексу Н-1 кроме ОКБ-1, его филиала № 3 и завода «Прогресс» были привлечены десятки других крупных предприятий и организаций, в том числе куйбышевские металлургический и сталелитейный заводы, сызранские Тяжмаш и Завод пластмасс, множество других предприятий из разных областей страны. На этот раз все они знали, над чем работали и трудились с огромным энтузиазмом. Однако 14 января 1966 года во время операции на кишечнике скончался Главный конструктор и сподвижник проекта Н-1 С.П.Королев. Темпы работ по созданию лунной ракеты стали резко падать, а затем и вовсе остановились, потому что новый главный конструктор ЦКБЭМ В.П.Мишин не был таким пробивным и требовательным человеком как его бывший начальник С.П.Королев. К тому же и финансирование лунной программы еще при жизни Сергея Павловича было сильно урезано. А американские астронавты в декабре 1968 года успешно облетели Луну и вернулись на Землю с важной для прилунения информацией.

Тем не менее, 21 февраля 1969 года состоялся первый пробный пуск Н-1. В случае удачи установленный на этой ракете автоматический корабль 7К-Л1С (индекс 11Ф92) должен был облететь Луну, провести ее фотосъемку и доставить пленку на землю. Но на 69-й секунде после старта на первой ступени возник пожар, и ракета упала в 50 километрах от стартовой позиции.

компьютерная модель корабля 7К-Л1

компьютерная модель корабля 7К-Л1

Второе испытание Н-1, состоявшееся 3 июля 1969 года, тоже было неудачным. Сразу после взлета произошел взрыв двигателя блока А и ракета рухнула на стартовый стол, повредив весь пусковой комплекс. А в это время руководство НАСА назначило старт к Луне пилотируемого «Аполлона-11» на 16 июля 1969 года. Лунная гонка нашей страной была фактически проиграна. Тем не менее, 13 июля была запущена советская автоматическая станция «Луна-15» - «Лунный робот», в задачу которого входило бурение грунта и отправка его на Землю, чтобы опередить тем самым американцев в доставке лунного грунта. Но и это не удалось. После вывода станции на орбиту, у нее отказало управление, и она пять суток летала вокруг Луны, а потом все же совершила посадку, но неудачно и потеряла связь с Землей. А у «Аполлона», напротив, все прошло успешно. Он мягко опустился на Луну и астронавт Нейл Армстронг прошел по ее поверхности. Потом к нему присоединился Эдвин Олдрин, после чего они вместе с третьим астронавтом Майклом Коллинзом вернулись на Землю. Это был триумф Америки.

Но все же упущенное первенство в лунной гонке не остановило разработчиков Н-1. Даже после нескольких успешных посадок на Луне космических кораблей «Аполлон», 27 июня 1971 года состоялся третий пуск нашей сверхтяжелой ракеты. Но и он был аварийным. На 49-й секунде полета разрушился блок Б, ракета упала в 20 километрах от старта и взорвалась. Причиной стали перегрузки при запланированном маневре отвода ракеты от стартового комплекса.

Четвертый старт 23 ноября 1972 года тоже не принес успеха. Из-за сбоя в работе двигателей возник пожар и на 107 секунде полета на высоте 50 км ракета взорвалась. Пятый старт был намечен на август 1974 года, но он был отменен, и вся отечественная лунная программа была закрыта. Две готовые к пуску ракеты Н-1 было приказано уничтожить, как и всю подготовленную к пускам технику. Лишь Н.Д.Кузнецов на свой страх и риск приказал законсервировать и сохранить 150 готовых лунных двигателей. Через 25 лет часть из них продали Америке для пуска ракет «Атлас-2АР». Надо ли говорить, с каким тяжелым сердцем уничтожали свою лунную технику самарские разработчики Н-1. И как переживала неудачную лунную программу вся наша страна.

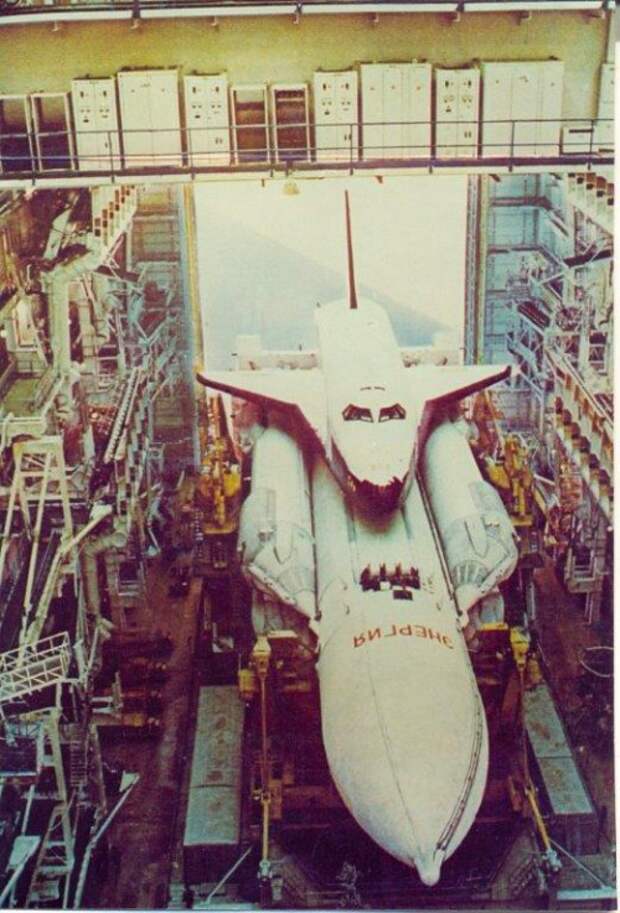

«Энергия – Буран»

Еще одним разочарованием для строителей космической техники стала не реализованная до конца многоразовая космическая система (МКС) «Энергия-Буран». Она была задумана как ответ быстро развивающейся в США программе производства многоразовых «космических челноков» «Спейс Шаттл». Они были способны доставлять на орбиту до 30 тонн полезного груза, могли выводить из строя чужие спутники и запускать свои. Могли возвращать на Землю астронавтов с орбиты, а также забирать сломавшиеся дорогостоящие космические аппараты. Экипажи «челноков» имели возможность проводить в космосе различные научные исследования. Но самое главное, «Спейс Шаттл» был способен нести ядерный заряд и в любой момент, снизившись до прицельной высоты, сбросить его в нужном месте, а потом вернуться на свою орбиту. Вот это руководство нашей страны беспокоило больше всего.

В феврале 1976 года правительство СССР приняло постановление «О создании многоразовой космической системы и перспективных космических комплексов». Заказчиком МКС было Министерство обороны, а исполнителем – наше родное Министерство общего машиностроения. Разработка и создание системы «Энергия-Буран» были поручены НПО «Энергия», нынешней ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королева. Разработку планера вело НПО «Молния». Всей работой руководил Генеральный конструктор НПО «Энергия» В.П.Глушко.

Разработчикам МКС предстояло создать отечественную многоразовую систему не хуже американской, а в чем-то и лучше ее. Например, планировалось, что наша ракета-носитель будет способна выводить в космос не только орбитальный корабль «Буран», но и другие объекты весом от 14 до 100 тонн, тогда как «Шаттл» был рассчитан на полезный груз не более 30 тонн. А возвращать с орбиты наш «челнок» мог грузы массой до 25 тонн.

В работе по созданию советской МКС приняло участие 1286 предприятий страны, в том числе более 50 академических и научно-исследовательских институтов. Волжский филиал НПО «Энергия» под руководством Б.Г.Пензина разрабатывал конструкторскую документацию на центральный и стартово-стыковочный блоки и их связи с орбитальным кораблем. На подготовку эскизного проекта ушло два года. Самарскому заводу «Прогресс» досталось самое трудное – изготовление центрального блока Ц, стартово-стыковочного блока Я а также сборка носителя «Энергия» и отработка стыковочных процессов с космическими объектами. Завод изготовил уникальный в практике отечественного сварочного производства центральный блок второй ступени длиной 60 метров а диаметром 8 метров. Работа шла по часовому графику, без выходных и праздничных дней.

Для посадки космоплана близ Байконура была создана специально оборудованная взлетно-посадочная полоса и еще два резервных места приземления – в Крыму и в Приморье. Для возможной транспортировки космоплана с запасных аэродромов был специально создан мощный самолет Ан-225 «Мрия».

Многие специалисты и ученые в те годы высказывали опасение, что проект «Энергия-Буран» будет слишком дорогим и польза от него вряд ли окупит затраты. В конце концов, все именно так и получилось.

15 ноября 1988 года состоялся первый и единственный пуск отечественного многоразового космического корабля. При помощи ракеты-носителя «Энергия» космоплан «Буран» был выведен на орбиту без экипажа, в автоматическом режиме. Сделав два витка вокруг Земли, через 205 минут он в автоматическом режиме совершил мягкую посадку на Байконуре, чем засвидетельствовал полную завершенность проекта.

Однако дальнейшего развития этот проект не получил. Отечественному «челноку» не нашлось работы. Единственный летный экземпляр «Бурана» был потерян в 2002 году при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, где он хранился. В 1990 году все работы по проекту «Энергия-Буран» были приостановлены, а в 1993 году закрыта и сама программа. В общей сложности за 18 лет претворения ее в жизнь было потрачено более 16 миллиардов очень весомых в то время рублей.

И все же деньги, израсходованные на два не оправдавших надежды проекта, были потрачены не зря. В процессе создания ракет-носителей «Н-1» и «Энергия» были получены новые материалы и эффективные технологии производства сырья и различных полуфабрикатов. Так впервые в стране был получен и успешно применен алюминиевый термоупрочняемый сплав 1201, не теряющий своих свойств при температуре жидкого водорода. Были разработаны нержавеющие стали, работоспособные при температурах от -253 до +450 градусов по Цельсию. Получен новый теплизоляционный пенополиуретан «Рипор» для покрытия баков с жидким водородом. Разработан высокопрочный титановый сплав ВТ5-1КТ, механическая прочность и другие характеристики которого в условиях низких температур значительно повышались. Отработаны и впервые применены многие другие конструкторские разработки – в общей сложности свыше шестисот технических новшеств. А кроме того накоплен бесценный опыт по созданию сверхтяжелых ракет.

А были еще и «крылатки»

Ракета-носитель H1 на стартовой позиции

Ракета-носитель H1 на стартовой позиции

Не удавшийся проект «Н-1» был весьма затратным не только для экономики страны, но и для многих предприятий, участвующих в нем. Ставшие вдруг ненужными прежние мощности тяжким грузом легли на баланс доходов расходов и нашего завода. Руководство предприятия искало пути сохранения коллектива и загрузки оборудования, но подходящего варианта долго не могло найти.

Не от хорошей жизни директор завода А.Я.Леньков поехал в подмосковный город Реутово, куда его пригласил Генеральный конструктор ОКБ-52 В.Н.Челомей. Его КБ в то время проектировало новую ракету «Протон» для возможного полета на Луну. Но у него были свои проблемы. Несколько раньше ОКБ-52 разработало первую в мире морскую сверхзвуковую крылатую ракету 4К80, но ее никак не удавалось запустить в серийное производство. От нее отказались сначала в Саратове, а потом изделие надолго «застряло» в Оренбурге. Время шло, и перспективную разработку вполне могли закрыть как морально устаревшую.

Эта крылатая ракета морского базирования предназначалась для поражения важных береговых целей, а также крупных морских судов – авианосцев, крейсеров, линкоров. По проекту ею должны были оснащаться советские крейсера-ракетоносцы, авианесущие корабли и даже подводные лодки для стрельбы в надводном положении. Вот такое изделие под названием «Базальт» Генеральный конструктор В.Н.Челомей лично попросил А.Я.Ленькова взять в серийное производство.

В Саратов и Оренбург были направлены группы технических специалистов и руководителей цехов с заданием ознакомиться с техдокументацией и оборудованием, нужным для производства «крылатки». Необходимо было также изучить имеющиеся наработки и все проблемные места производства. Несостоявшиеся производители без утайки рассказали о своих трудностях и выразили готовность передать куйбышевцам весь свой опыт освоения этой ракеты.

Вернувшись домой, специалисты на совещании у директора единогласно высказались за возможность освоения изделия 4К80 на нашем заводе. После этого необходимые документы были направлены в МОМ и Совет Министров СССР на утверждение. Так на нашем заводе началось производство крылатой ракеты морского базирования.

Само название «крылатая ракета» в мире появилось сравнительно недавно. Так назывались снаряды, полет которых определялся аэродинамической подъемной силой крыльев. Раньше их так и называли: «самолеты-снаряды». Современные «крылатки» могли летать на небольшой высоте, огибая рельеф местности, что затрудняло обнаружение их радарами, и имели высокую точность поражения. Но были у них и свои недостатки: сравнительно небольшая скорость и высокая стоимость.

В отличие от других, изделие «Базальт», к производству которого приступал завод, было первой в мире противокорабельной крылатой ракетой со сверхзвуковой скоростью и имело весьма совершенную электронную «начинку».

В марте 1973 года отделы № 21 и № 41 подготовили конструкторскую документацию на новое изделие. На заводе появилось представительство генерального разработчика во главе с А.М.Аржановым и представительство заказчика от ВМФ во главе с В.Марковым. За пуском ракеты в серию внимательно следили сам В.Н.Челомей и его заместитель А.И.Эйдис.

Производство всех герметичных отсеков размещалось в цехе № 6. Обработку складывающихся крыльев вел цех № 43. Рулевые агрегаты управления крыльями поставлял цех № 12. Сборка изделия велась на бывшем участке изготовления блоков ракеты Н-1, а испытаниями и упаковкой готового изделия занимался цех № 17. Но для новой ракеты уже строился специальный корпус, который вошел в строй в 1978 году и принял все участки производства «крылатки».

В 1974 году завод изготовил первые изделия 4К80. Они в сопровождении бригады сборщиков и технических руководителей были отправлены на огневые испытания в Реутово. После штатного запуска двигателя ракеты все ее системы отработали программу полета в заданном режиме без замечаний. «Базальт» отправили на морские испытания.

ПКР П-500 "Базальт" в полетной конфигурации Источник изображения - net. Прим. автора темы.

Стрельбы проводились с боевых кораблей в присутствии заводских специалистов, бригады сборщиков и представителя Главного конструктора А.М.Аржанова. Этот экзамен также прошел успешно, и в 1975 году крылатая ракета нашего завода была принята на вооружение.

Американцы не зря называли систему «Базальт» убийцей авианосцев. «Крылатки» на флоте использовались, как правило, для залпового огня. За агрессивный и очень дружный характер моряки в шутку называли эти ракеты «волчьей стаей». Максимальная дальность стрельбы системы «Базальт» была 550 км. Скорость ракет на высоте 2,5 Мах, а у поверхности 2 Мах. Вооружение – фугасно-кумулятивный заряд 500 (1000) кг или ядерный 350 кт, говорится во Всемирной интернет-энциклопедии (Википедии).

Вот такие «крылатки» стал выпускать наш завод по 6 штук в месяц. Они стояли на боевых кораблях Северного и Тихоокеанского флота до конца 90-х годов прошлого века. После окончания их гарантийного срока хранения были проведены пробные пуски. Они подтвердили, что «Базальты» не утратили своей боеспособности и точности. Это позволило продлить срок их эксплуатации сначала на 5 лет, а потом еще настолько же.

Схема ПКР П-700 "Гранит" Источник изображения - net. Прим. автора темы

В 1975 году завод перешел на выпуск более совершенной ракеты морского базирования «Гранит». Такие крылатые ракеты выпускались на нашем заводе до 1982 года. Их производство было передано другим производителям в связи с освоением РН «Энергия». Но крылатые ракеты нашего завода внесли огромный вклад в укрепление обороноспособности вооруженных сил страны!

«Вселенские врата»

Вероятно, никто больше самарских ракетостроителей не работал на космодроме «Байконур». За полвека с него стартовало более 1800 самарских ракет самого разного назначения. Наш завод строил здесь первую «лунную» ракету «Н-1», вел работы по проекту «Энергия-«Буран», запускал европейские и американские спутники. Но первыми обживали космодром москвичи.

Когда стало ясно, что возможности стартовой площадки в Капустином Яре Астраханской области исчерпаны и требуется полигон более крупный и отдаленный от обжитых мест, ОКБ-1 С.П.Королева начало поиск такой точки. По техническим условиям требовался обширный малонаселенный район страны, земли которого практически не использовались бы для сельскохозяйственного производства, а трасса полетов ракет не должна была проходить над крупными населенными пунктами. Близ нового старта был необходим надежный источник питьевой и технологической воды. К нему должна подходить железнодорожная магистраль для доставки многочисленных грузов и самих ракет. При всем этом расстояние от стартовой площадки до полигона Кура на Камчатке, который использовался в качестве цели для наведения ракет, должно было быть не менее 7000 км.

Из четырех предложенных специалистами вариантов такой местности выбор пал на Кзыл-Ординскую область Казахстана в районе поселка Тюра-Там – небольшого разъезда железной дороги Москва-Ташкент. Поселок этот появился во время строительства железнодорожной магистрали в начале 20 века. Его название в переводе с казахского означает «Дом Тура» - знатного рода, некогда проживавшего в этих местах. Но от него здесь сохранился лишь мазар – могильник на берегу Сыр-Дарьи.

В январе 1955 года недалеко от этого разъезда военные строители начали возводить жилой поселок для работников космодрома. А в 50 километрах он него была заложена первая стартовая площадка и подведена бетонная дорога к ней. Новому космодрому дали ложное имя «Байконур». Настоящий поселок с таким названием находился в Карагандинской области. В нем для дезинформации потенциальных врагов даже был построен камуфляжный космодром с различными деревянными сооружениями. Но с полетом Юрия Гагарина название «Байконур» пришлось обнародовать в печати, и оно очень быстро прижилось.

5 мая 1957 года государственная комиссия приняла первый стартовый комплекс – площадку № 2. Уже на другой день, 6 мая на ней установили для испытания первую изготовленную в Подлипках ракету Р-7. К этому времени здесь работало около 4000 военных строителей. Они возвели на новом полигоне все самое необходимое: стартовый комплекс, надежный пятикомнатный бункер с различной аппаратурой и перископами для пусковой команды и государственной комиссии. Построили просторный монтажно-испытательный корпус (МИК), в который мог свободно въехать тепловоз с ракетами в вагонах, а также современный по меркам того времени вычислительный центр, источники электроснабжения, кислородный завод, водонасосную станцию, водопровод. В мае 1959 года на «Байконуре» был построен еще один – более удобный и практичный старт.

Эти первые пусковые комплексы, в отличие от нынешних, были простыми. Они не имели подъемных устройств для доставки к головке ракеты рабочего персонала или космонавтов. Гагарина, например, поднимали на корабль с помощью передвижного агрегата. Не было на них монтажных площадок, средств пожарозащиты, газового контроля и многого другого. Но именно они обеспечили успешный вывод на цель первых МБР, запуск первых спутников Земли, а также автоматических межпланетных станций к Луне, Марсу, Венере, отправку орбитального солнечного телескопа и других космических аппаратов. Для набирающей практический опыт отечественной космологии – науки о Вселенной - космодром «Байконур» был настоящими «Вселенскими вратами».

Как известно, разработанная ОКБ-1 С.П.Королева «семерка» ушла в «штатный» полет не с первого раза. Сначала было три неудачных пуска. Но потом начались поистине триумфальные дни. Точные выстрелы по целям на Камчатском полигоне. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Полет еще одного аппарата с собакой Лайкой. И вершина успеха отечественной космонавтики – запуск на околоземную орбиту Юрия Гагарина.

А потом были малоизвестные, но чрезвычайно эффективные запуски фоторазведчиков, аппаратов научного назначения, многочисленные эксперименты в условиях космоса, а также новые пилотируемые полеты. Почти каждый старт ракет с «Байконура» обогащал отечественную космонавтику новыми знаниями, новым опытом. Но были и тяжелые для космодрома дни. Самым трагичным из них был день 24 октября 1960 года, когда при испытаниях МБР Р-16 произошел пожар, в котором погибло 76 человек, в том числе Главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М.И.Неделин. Еще один пожар 24 октября 1963 года, унес жизни семи военных.

За 50 лет ракетно-космической эры с «Байконура» было запущено свыше 1500 космических аппаратов различного назначения и более 100 МБР. Испытано 38 основных типов ракет, более 80 космических аппаратов и их модификаций. При этом большая часть ракет-носителей и КА была изготовлена в Самаре.

Самарские (тогда куйбышевские) ракетостроители впервые прибыли на «Байконур» 31 декабря 1958 года. Они приехали сюда вместе с поездом, в котором отправлялась на испытания первая, собранная на нашем заводе ракета. Через три дня она была безнадежно испорчена во время случайного столкновения мотовоза с вагонами, в которых находились блоки «семерки». Куйбышевской бригаде пришлось задержаться до прибытия второй заводской ракеты. Ее успешно запустили 17 февраля 1959 года. С той поры началось активное освоение космодрома куйбышевскими ракетчиками.

Первоначально они размещались в бараках, построенных военными. Об этом времени первый заместитель генерального конструктора ЦСКБ Александр Михайлович Солдатенков вспоминал так. «На Байконуре мы жили в бараках. Наша первая комната вмещала 14 человек, и по тем меркам считалась едва ли не «люксом». Но никто на спартанские условия особого внимания не обращал. Все, от «генерального» и до рядового сотрудника, буквально горели общим делом».

Это было время запусков наблюдателей за земной поверхностью. Они непрерывно совершенствовались и требовали немедленной отправки на орбиту. С каждым новым изделием на «Байконур» выезжала команда конструкторов и сборщиков. Им выделялся заводской самолет, а сам аппарат доставлялся на космодром вместе с ракетой-носителем по железной дороге в вагонах, которые невозможно было отличить от обычных почтовых.

Пуск каждой новой ракеты был делом огромной важности, потому что новые изделия служили укреплению обороноспособности страны и развитию отечественной науки. Да они и сами по себе были очень дорогими, так как концентрировали в себе труд многих тысяч людей, несли дорогостоящую высокоточную аппаратуру и отрабатывали на практике новые конструкторские идеи. Поэтому запуск каждой ракеты тщательно готовился.

Блоки ракет, находящиеся в вагонах, поступали в монтажно-испытательный комплекс космодрома. Там в присутствии работников ЦСКБ и завода «Прогресс» их принимали военные расчеты, которым предстояло подготовить изделие к пуску.

Первым приступал к работе механо-сборочный расчет. Он собирал ракету по инструкциям разработчика, в данном случае ЦСКБ. Затем включался в работу расчет по испытанию двигателей и пневмо-гидросистем. А завершал подготовку расчет по испытаниям систем управления при участии всех других подразделений.

Все проведенные работы фиксировались в бортовом журнале испытаний изделия, и за выполнение каждой операции расписывался ее исполнитель. А в конце ставил свою подпись начальник всех расчетов, а также контролер управления полигона, представитель завода (ЦСКБ, двигательного или других ОКБ) и военпред завода-изготовителя. Только после этого журнал закрывался, и ракета, а также ее головная часть получали разрешение к отправке на стартовую позицию.

Там ее принимали другие военные расчеты: по установке ракеты, ее прицеливанию, по заправке баков и баллонов, по пожаротушению и др. У них был свой бортовой журнал, в котором расписывались все исполнители операций, а в конце ставили свои подписи опять же командир расчетов, контролер управления, представитель завода и военпред.

После предстартовых испытаний начиналась подготовка к пуску, производилась заправка баков топливом. Начальник управления полигона по научно-экспериментальным работам, а по-другому «стреляющий» и технический руководитель ЦСКБ занимали свои места в бункере и готовились к пуску.

Дальнейшее многим хорошо знакомо по фильмам о космонавтах и телерепортажам о запусках ракет. Раздавалась команда «стреляющего»:

- «Ключ на старт». По ней еще раз автоматически проверяется готовность всех систем РН и стартового комплекса.

- «Протяжка 1». Это включается регистрация работы всех наземных систем запуска ракеты-носителя.

- «Продувка». Это команда на продувку азотом всех камер сгорания двигателей ракеты.

- «Протяжка 2». Команда на запуск всей бортовой системы измерения параметров полета.

Еще через три технических команды следует команда «Пуск», по которой ракета отключается от земных источников питания и переходит на бортовые. А кабель-мачта отходит от изделия. Потом идут команды «Зажигание», «Подъем» - в общей сложности 13 стандартных приказов «стреляющего». Ракета уходит в небо. После этого начинаются доклады телеметристов по громкой связи: «Есть контакт подъема», «Есть запуск двигателя третьей ступени», «Есть отделение космического аппарата». И, наконец, последнее: «Космический аппарат выведен на орбиту искусственного спутника Земли». Это завершение всего процесса пуска. Все облегченно вздыхают, поздравляют друг друга. Заводская команда может готовиться к отъезду. И только разработчики аппарата все еще с трепетом ждут первых результатов его работы.

Первый запуск КА «Зенит-2» состоялся в апреле 1962 года. За сравнительно короткий срок было создано 8 типов таких аппаратов. А потом пошли «Янтари», «Ресурсы», «Бионы», «Фотоны». За каждым из этих названий – множество пусков самарских ракет и такое же количество выездов заводских команд на «Байконур». Постепенно их кочевая жизнь улучшалась. На космодроме появились новые комфортабельные гостиницы, уютные столовые, буфеты. А с началом работ по проекту «Н-1» космодром для многих заводчан вообще стал вторым домом.

В 1962 году здесь развернулись масштабные работы по строительству нового монтажно-испытательного комплекса (МИК) для «лунной ракеты». Первые три его пролета были приняты в сентябре 1966 года, а уже в октябре здесь начались сборочные и сварочные работы по изделию «Н-1». Устанавливались стенды для монтажно-испытательных работ. Велась подготовка оборудования для окончательной сборки изделия в последних – 4-ом и 5-ом пролетах. Вот как рассказывает об этом бывший директор Байконурского филиала завода Григорий Яковлевич Сонис. Он с 1967 года работал на космодроме в разных должностях. Был заместителем начальника цеха общей сборки, главным технологом филиала. В 1990 году его назначили руководителем этого сложного хозяйства.

«Ракета Н-1 потребовала организации на Байконуре целого завода со своим цехом сварки баков, кабельным цехом, цехами производства трубопроводов и теплоизоляции, инструментальным хозяйством и рядом подсобных производств. Нужны были работники самых разных профессий. Одному только цеху сборки ракеты требовалось около тысячи человек. Контрольно-испытательной станции еще человек 300. Да к тому же к нам прибыло на стажировку около 200 молодых специалистов – выпускников вузов, будущих работников завода. А в общей сложности на наших площадках работало тогда примерно 1700 заводчан.

Всем надо было предоставить хорошо оборудованные рабочие места, накормить, обеспечить жильем. Многие работники завода приезжали со своими семьями. Им нужны были благоустроенные квартиры, а потом еще детские сады, школы. Для одиноких была построена гостиница на 1000 мест – это три больших корпуса. Для семейных в Ленинске выхлопотали около 400 квартир. Этот «спальный район» был соединен с местом работы пассажирским поездом, который отправлялся к пусковым площадкам в 8 утра, а обратно в город увозил людей в 16.30. Кроме него связь с Ленинском поддерживали 10-12 автобусов, которые были нужны для срочных поездок, а также для доставки людей, задержавшихся на работе до позднего времени. Все пассажироперевозки были бесплатными, как и проживание в заводских квартирах и гостиницах. Эти расходы брал на себя завод.

В этот период на 112 площадке был построен огромный высотный монтажно-испытательный комплекс (МИК). В нем разместились производственные цеха, различные службы, а также столовая на 300 мест. Специально для «Н-1» строились два новых старта. А на 113 площадке возводился жилой городок.

Но, как известно, лунная гонка закончилась не в нашу пользу. Когда американцы высадились на Луну, а запуски наших лунников терпели неудачу за неудачей, работа на Байконуре стала свертываться, а в мае 1974 года программа «Н-1» была совсем закрыта. Заводчане стали уезжать домой.

Второе рождение Байконурский филиал нашего завода получил с началом работ по проекту «Энергия - «Буран» в 1976 году. Это был наш ответ на программу создания в США челноков «Спейс Шаттл», которые могли стать грозным оружием, направленным против СССР. Многоразовая космическая система «Энергия-«Буран» создавалась ускоренными темпами. Денег на нее не жалели.

Сборка ракеты-носителя «Энергия» проводилась в монтажно-испытательном комплексе силами нашего завода. Для этого из Куйбышева прибыл огромный отряд заводчан. Как и прежде, многие приезжали семьями. Для них на 10-й площадке Ленинска строили новые жилые дома, детские сады, магазины.

Снабжение в ту пору было прекрасное. Со мной не раз разговаривал заместитель Министра общего машиностроения Коновалов и спрашивал, что нужно для работы на Байконуре – какие станки, материалы, горючее, продукты, товары? Любая просьба немедленно удовлетворялась.

У военных был свой магазин с хорошим выбором различных товаров. Такой же построили и для нас. Здесь можно было купить все то, что заводчане не могли приобрести дома в Куйбышеве – холодильники, цветные телевизоры, ковры и прочее. Для отдыха на берегу Сыр-Дарьи построили турбазу «Жигули» с купальней, летними домиками, банями. А близ гостиницы открыли вечерний кинотеатр под открытым небом, построили танцплощадку для молодежи. Это было время бурного развития завода и всей космической отрасли, время больших надежд.

Первый пуск РН «Энергия» состоялся 15 мая 1987 года. Он был успешным и позволял приступить к испытанию всей системы «Энергия-«Буран». 15 ноября 1988 года космический корабль «Буран» отправили в первый и единственный полет. Запуск и приземление прошли без сучка и задоринки, но на этом все и кончилось. Советскому «челноку» не нашлось работы. В 2002 году единственный летный экземпляр «Бурана» погиб при обрушении некачественно возведенной крыши МИК, что доставило лично мне как руководителю филиала много неприятностей. Но самое печальное – остановилось дальнейшее техническое развитие филиала.

От почти двухтысячного коллектива к 1994 году осталось всего человек 300. В 1995 году все технические позиции и стартовые комплексы военные передали Байконурскому филиалу. С этого времени сборка и запуск изделий проводились силами завода. Космодром перешел под управление федерального космического агентства и казахской администрации города Байконур – бывшего Ленинска. С Казахстаном был заключен договор об аренде космодрома до 2050 года. Но после каждого неудачного запуска, пусть не наших, а других российских ракет возникали трения с казахскими руководителями и длительные задержки очередных пусков.

В 2011 году основными российскими пользователями Байконура остались РКК «Энергия», «ЦСКБ-Прогресс», ГКНПЦ имени М.В.Хруничева («Протон») и филиал ФГУП ЦЭНКИ – «Космический центр «Южный».

Техническое развитие филиала стало улучшаться лишь в 1996 году, когда было создано совместное российско-французское акционерное общество «Старсем» и мы стали запускать зарубежные спутники на коммерческой основе. Только в 1999 году шестью ракетами «Союз-У» с блоком выведения «Икар», было запущено 24 американских спутника «Глобалстар».

Для подготовки к запуску зарубежных аппаратов были построены новые технические комплексы, включающие в себя «чистые камеры». Это помещения с особым режимом работы – постоянной температурой, влажностью, с воздушными фильтрами и практически полным отсутствием пыли. У Байконурского филиала, наконец, появились деньги на оплату технических работников и другие насущные нужды. Но наша работа по-прежнему зависела от настроения местных властей, и это приходилось учитывать перед каждым запуском, принимая дополнительные меры безопасности».

К рассказу Григория Яковлевича можно добавить, что к счастью космодром «Байконур» - не единственная стартовая площадка отечественных ракет. Кроме него есть космодром «Плесецк» близ города Мирный Архангельской области. Он в отличие от Байконура обеспечивает возможность запусков в любое время и не требует согласования с различными инстанциями.

Космодром "Плесецк". Старт РН "Союз"

Космодром "Плесецк". Старт РН "Союз"

Космодром «Плесецк» был построен в 1960 году как база ракетных войск стратегического назначения для боевого дежурства МБР с ядерными боеголовками. Но хорошо развитая инфраструктура вскоре позволила трансформировать его в ракетный полигон. Отсюда стали запускаться новые и модернизированные ракеты и спутники. С 1966 года по настоящее время отсюда стартовало около тысячи ракет-носителей нашего завода, а с учетом других производителей – более полутора тысяч ракет различного класса. Это примерно четверть всех запусков в мире. Космодром Плесецк считается одним из крупнейших на нашей планете.

А на подходе еще одна космическая гавань – космодром «Восточный» Он начнет работу в 2015 году и рассчитан на запуск ракет легкого и среднего класса, таких как «Союз-2». Новый космодром строится усиленными темпами. Он снизит пусковую нагрузку на «Байконур» и все политические риски, связанные с его использованием. К «Восточному» уже подведена 30-километровая железнодорожная ветка. А персонал космодрома будет жить в городе Углегорск, который сейчас быстро застраивается новым комфортабельным жильем.

Не будем забывать и про космодром Куру во Французской Гвиане. Здесь уже работают наши носители «Союз-СТ» и приносят стране и заводу ощутимый доход. Так что скоро у нашего ракетно-космического центра будет четыре стартовых площадки, что совсем неплохо, если учесть, что во всем мире их сейчас 15, считая китайский, индийский, японский, израильский космодромы. Ну, а «Байконур» как испытательная площадка новых космических кораблей и спутников также еще послужит стране.

Вот такой «ширпотреб»!

История завода «Прогресс», бывшего московского авиазавода № 1, а еще раньше - фабрики «Дукс» начиналась с выпуска обычной гражданской продукции - того, что мы сейчас называем товарами народного потребления или ширпотребом. Товары эти были очень востребованы, потому что позволяли быстро передвигаться по российским дорогам. На велосипедах, мотоциклах, аэросанях и самолетах «Дукс» в свое время было установлено немало всероссийских и мировых рекордов скорости. Но с переходом на выпуск боевых аэропланов заводу пришлось отказаться от «гражданки», которая мешала выполнению оборонных заказов.

Про ширпотреб вспомнили лишь после Великой Отечественной войны, когда не из чего стало есть-пить, а бурный рост рождаемости потребовал массового производства товаров для детей и дома. Уже в первые послевоенные годы завод выпускал параллельно с новейшими истребителями газовые плиты, кастрюли, мягкую мебель, детские коляски и игрушки. А первые мотолодки «Прогресс» вызвали настоящий покупательский ажиотаж. Да они, давно снятые с производства, и сейчас еще пользуются большим спросом у рыбаков.

Но со временем заводу стали поручать выпуск товаров, которые назвать ширпотребом язык не повернется. Например, станки «Алмаз-6» и «Алмаз-12» для резки полупроводниковых материалов. Или линии по производству высших сортов карамели «Прогресс-1000» или ленточные пилорамы «Мастер-2000» или даже хрусталик глаза ИХГ-03.

Первую линию по производству карамели отправили в Литву, в город Шауляй, а потом еще в 23 адреса по всему Союзу. Наша первая карамельная линия помогла Шауляйской фабрике «Рута» выйти в передовики и сегодня она дает около 40% всей кондитерской продукции Литвы, продает свои конфеты в страны Прибалтики, Европы, в том числе и в Россию.

Но карамелью дело не ограничилось. По просьбе пищевой промышленности завод освоил выпуск для мини-пекарен тестоделительных, тестоокруглительных, хлеборезательных машин, а также механизмов для формирования всеми любимых рогаликов.

В девяностых годах ХХ века отечественная медицина стала испытывать острый недостаток одноразовых шприцев, так как привычные многоразовые перестали отвечать требованиям безопасности. При недостаточной термообработке они могли занести инфекцию. Решено было организовать в стране массовый выпуск стерильных шприцев одноразового применения. Выбор предприятия для такого производства пал на наш завод, где рабочие ходили в чистейшей спецодежде и белых халатах. Импортное оборудование германского, итальянского, бельгийского производства позволяло в автоматическом режиме выпускать до 300 миллионов штук сравнительно недорогой и очень нужной продукции. Первая партия таких шприцев была выпущена на самарском заводе «Прогресс» в октябре 1991 года. Со временем в стране была полностью решена эта важная медицинская проблема. В 2013 году центр «ЦСКБ-Прогресс» выпустил 258 миллионов шприцев и 91 тысячу упаковок пленочных лекарственных препаратов.

В 2000 году на заводе началось производство комфортабельных мотолодок «Аквалайн». От катеров «Прогресс» они отличались более легким и скоростным пластиковым корпусом, вместительной каютой. Хорошо «держали» волну высотой до 1,5 метра и брали на борт до 7 пассажиров. Другая разновидность нового катера – «Аквалайн-171» была предназначена не только для длительных путешествий по реке или по морю, но и хорошо подходила для рыбалки и охоты. «Аквалайн-211» - еще одна модификация наших катеров, которая в 2008 году заинтересовала даже военных моряков, и сейчас уже 10 таких катеров используются как командирские на судах Военно-Морского Флота России.

Не так давно наш завод вспомнил о своем славном авиационном прошлом - о производстве надежных, комфортабельных самолетов. На этот раз выбор пал на двухмоторный турбовинтовой самолет «Рысачок». Сейчас он проходит сертификационные испытания, и скоро может оказаться на заводском конвейере. Побывавший на нашем заводе в 2014 году президент России Владимир Путин посидел в кресле пилота этого самолета и оценил удобство управления им.

«Рысачок» – это своеобразное воздушное такси. Рассчитан он на перевозку 10 пассажиров, но уже есть разработки на 16 человек. Вместо людей он может взять на борт 1500 кг груза и лететь на дальность до 2000 км. При этом не очень придирчив к условиям взлета. Для разбега ему достаточно полосы длиной 370 метров. При всем этом он элегантен и красив. «Рысачок» вполне подходит для лётной подготовки будущих пилотов. Но он годится и для перевозки вахтовиков, и для службы санитарной авиации, и для полярников. Вот такой у нас теперь «ширпотреб»!

Последний барак

Рост выпуска очень важной для страны оборонной продукции на нашем заводе требовал постоянного кадрового пополнения. В иные годы численный состав рабочих и служащих на "Прогрессе" достигал 30 и более тысяч человек. Этому огромному коллективу необходимо было дать хорошо оборудованные рабочие места, достойную зарплату, вовремя накормить, помочь добраться до работы и уехать домой. Но самое главное - обеспечить нормальную жизнь и вне завода - дать благоустроенное жилье, хорошее медицинское обслуживание, обеспечить семьи заводчан детскими садами, школами, спортивными сооружениями и многим другим, что принято называть социальной инфраструктурой предприятия.

Многое из того, что на Безымянке считалось в первые послевоенные годы большим благом, в восьмидесятые стало мозолить глаза. Особенно убого выглядели обветшавшие бараки военного времени, которые стояли даже на главных улицах соцгорода. Но постепенно заводские строители стали осваивать жилье улучшенного качества. С действенной помощью руководства завода и его директора В.Я.Литвинова они первыми в городе перешли на крупнопанельное строительство. Символично, что вместе с полетом в космос Гагарина весной 1961 года были сданы в эксплуатацию и новые многоэтажные дома улучшенной конструкции в районе клинической больницы. Потом они стали строиться и на месте бывших барачных массивов. Всего за четыре года был построен большой Восточный поселок с улицей Литвинова.

В 1973 году был, наконец, снесен последний заводской барак – наследие послевоенных лет. Правда, он был далеко не последним в городе. Даже в 2014 году строители нового моста через реку Самару долго не могли оформить землю под стройкой, потому что там стояли 5 ветхих бесхозных бараков с жильцами. Но наших бараков уже давно нигде нет. В 1976 году заводские строители сдали еще шесть жилых домов и детский комбинат на 140 мест. Тогда же был решен вопрос о выделении дополнительного транспорта для работающих во вторую смену.

В 1975 году у завода появился свой музей боевой и трудовой славы. В нем и сейчас хранится Переходящее Знамя Государственного Комитета Обороны, много раз вручавшееся заводу во время войны и оставленное ему на вечное хранение. Инициатором создания музея и собирателем первых его экспонатов был ветеран, активный исследователь истории нашего предприятия Михаил Павлович Лапик.

В 1980 году завод получил еще 17 тысяч квадратных метров жилой площади. Можно было бы долго перечислять все то, что было построено за годы производства ракет – жилые дома, детские сады, магазины, столовые, поликлиники и прочее. Общая цифра жилого фонда завода, не так давно переданного в муниципальную собственность, ныне составляла бы около миллиона квадратных метров. Специалисты подсчитали, что это равно жилой площади целого города, такого как Чапаевск. А ведь завод строил еще и в трех подшефных районах – Богатовском, Большеглушицком, Исаклинском. Там было возведено более 30 животноводческих помещений, около сотни коттеджей, детсады, ясли, магазины и многое другое.

12 апреля 2014 года состоялось торжественное вручение ключей от квартир в новом современном общежитии 107 семьям работников РКЦ «Прогресс». Многие ждали этого дня с 2005 года, когда было объявлено о реализации проекта по обеспечению жильем молодых сотрудников нашего предприятия. Проект затянулся из-за долгой процедуры оформления документов, задержек строительства и отделки помещений. И финансировался он только за счет собственных средств предприятия, а с деньгами не всегда бывает легко. Но в 2014 году планируется открыть второй корпус общежития. А в ближайших планах еще и третий на улице Советской. Рассматривается также возможность восстановления программы внутренней ипотеки, которая позволит нашим сотрудникам приобретать жилье в домах предприятия с рассрочкой до 10 лет по фиксированной стоимости.

Особо следует сказать о создании нормальных условий быта и отдыха заводчан. За последние два года комбинат питания пополнился двумя столовыми, а еще две капитально отремонтированы. Теперь на сам обед у работников уходит не более 25 минут и остается еще время на отдых. Улучшилось обслуживание в заводских оздоровительных учрежденях. Они стали вполне доступными для каждого работающего. В 2013 году смогли отдохнуть и поправить свое здоровье все желающие работники РКЦ. При этом 613 человек, работающих на участках с вредными условия труда, прошли курс профилактики в лечебно-оздоровительном центре «Космос» за счет средств социального страхования. А центр медицинской профилактики на территории завода провел за год более 277 000 приемов.

За счет средств РКЦ была выдана 381 путевка на санаторно-курортное лечение, более 1730 человек пролечились в ЛОЦ «Космос», а 1670 человек побывали в ЗАО «Курорт Макопсе». В новогодний и рождественский семейные заезды центр «Космос» принял 4338 человек. Всего в 2013 году отдохнули и поправили здоровье 9149 человек. На эти цели из прибыли предприятия было израсходовано 100 777 154 рубля.

Большую помощь бывшим труженикам завода оказывает Дом ветеранов. Это не только место встречи пенсионеров предприятия. Здесь проводятся заводские праздники, чествования трудовых династий, юбилеи, «золотые свадьбы» и прочее. Администрация и профком предприятия через отдел социальной помощи нередко помогает нуждающимся пенсионерам и материально, и путевками в здравницы. Дом ветеранов пользуется большой любовью и почетом у наших стариков.

Очень популярен у работников завода спортивный отдых. Например, лыжную базу в поселке «Рубежное» за сезон посещает более 6000 любителей активного зимнего отдыха. А турбазу ЦСКБ «Здоровяк» очень любили не только работники предприятия, но и первые советские космонавты. Все они, начиная с Гагарина, хоть раз да побывали на ней. А космонавт № 2 Герман Титов приезжал сюда много раз. К московским гостям часто присоединялись первые руководители завода, работники обкома КПСС и облисполкома. Все вместе играли в волейбол, купались, катались на катерах по Волге, варили уху, пели песни у костра. А порой в узком кругу обсуждали и проблемы. Такое общение помогало руководству завода быстрее решать хозяйственные вопросы. Когда под строительство жилья для работников филиала № 3 понадобилась земля в городе, заводу был довольно быстро выделен участок близ больницы Пирогова, застроенный частными домами. Всем частникам, а их там было более ста семей, предоставлены благоустроенные квартиры в городских районах.

Руководство Самары охотно помогало заводу и в решении проблем отраслевых учебных заведений. Так к 1 сентября 1963 было укомплектовано преподавательскими кадрами и открыто дневное отделение Куйбышевского авиационного техникума, который до этого был только вечерним и готовил технологов сварочного производства. Новое дневное отделение приняло 90 выпускников куйбышевских школ на еще одну специальность: «Приборы и системы управления». В учебном цехе завода для подготовки квалифицированных рабочих были созданы новые профмастерские: слесарная, токарная, фрезерная и электромонтажная. Здесь проходила подготовку новая смена будущих ракетостроителей.

Известно, что молодые квалифицированные рабочие кадры – это основа производственного и социального процветания любого завода. Сегодня средний возраст работников РКЦ – 42,4 года, а текучесть кадров за 2013 год составила 4,03 процента. Это хорошие показатели среди предприятий Роскосмоса. За последние два года прошли переподготовку и повысили квалификацию 9,5 тысяч рабочих и более 8 тысяч ИТР. Подросла и заработная плата наших работников. За последние два года она повышалась трижды. Ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» по-прежнему считается очень престижным местом работы у молодежи Самары.

Их имена – в истории ракетно-космического центра

За свои 120 лет завод много раз менял свои названия. Он был фабрикой «Дукс», заводом ГАЗ № 1 имени ОДВФ, имени Авиахима, имени Сталина, имени Устинова. Был предприятием п/я 208, заводом «Прогресс», а в 1996 году, в ходе слияния ЦСКБ и Самарского завода «Прогресс», было создано ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» – крупный ракетно-космический центр, который последующие 18 лет в полном объёме сохранял традиции заводчан и конструкторов, а новое поколение работников предприятия создавало уникальную современную космическую технику. Теперь у завода новое название: ОАО «РКЦ «Прогресс». Но с самыми разными именами он всегда оставался на стрежне жизни своей страны, выпуская важную оборонную продукцию.

За 120 лет сменилось много поколений тружеников завода. И каждое из них внесло свой весомый вклад в его историю. Невозможно назвать всех тех, кто сыграл заметную роль в развитии предприятия, но нельзя не вспомнить его ведущих руководителей и организаторов производства, а также тех, кто оставил свой след в народной памяти, хотя и не занимал высокие посты.

Старейшим и самым первым в истории завода был его организатор Юлий Александрович Меллер. Человек, не имевший высшего образования, он был умелым промышленником и талантливым организатором производства. Он задал главное направление производства завода - массовый выпуск боевых аэропланов.

Рядом с ним были одаренные конструкторы и инженеры. Среди них – главный инженер, руководитель воздухоплавательного отделения В.В.Барташевич, инженер Н.П.Евграфов, построивший самый первый самолет «Дукс-1».

Известный летчик-испытатель того времени С.Уточкин, поднявший в небо эту машину. Вместе со своим коллективом они построили 22 типа самолетов «Дукс». На одном из них впервые в мире выполнил знаменитую "мертвую петлю" летчик П.Н.Нестеров.

После революции, когда завод получил название ГАЗ № 1, он был передан в коллегиальное заводоуправление. Первым его директором был избран рабочий Ф.А.Синицын. А конструкторским отделом руководил Н.Н.Поликарпов, будущий "Король истребителей", автор четырех моделей ястребков, а также всем известного "кукурузника" "У-2". Но выводил завод из разрухи и бездействия его главный инженер Д.П.Григорович, впоследствии создатель первого заводского серийного истребителя И-5.

В первые послереволюционные годы на заводе царила техническая неразбериха и директорская чехарда. С 1920 по 1930 годы сменилось 9 директоров и управляющих завода. Их фамилии известны, но вклад в историю завода не был заметным.

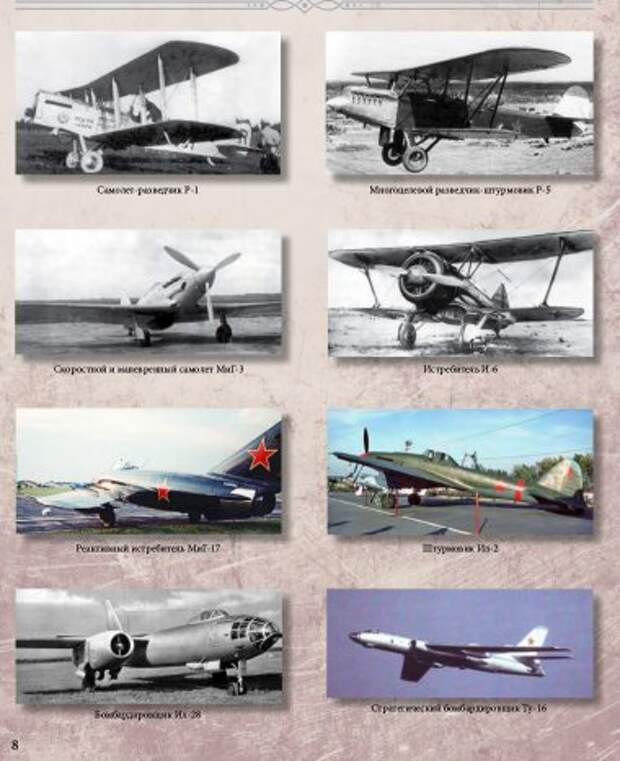

В 1930 году директором завода был назначен Ф.П.Мурашев. При нем и главном инженере Е.П.Шекунове началась основательная модернизация предприятия. Был освоен серийный выпуск многоцелевого самолета Р-5, на котором спасали челюскинцев. Завод успешно выполнил свой первый пятилетний план и 150 его тружеников во главе с директором впервые в истории авиазавода № 1 были награждены правительственными наградами.

В 1934 году директором завода стал А.М.Беленкович. При нем стали строиться самолеты для полярной авиации, а также истребители И-15, которые хорошо проявили себя в небе Испании.

С 1936 по 1938 год заводом руководил А.Ф.Сидора. Он поднимал на крыло широко известную «Чайку» (И-153), отличившуюся в сражениях с японцами при Халхин-Голе.

А после него с 1938 по 1940 год новый директор П.А.Воронин и главный инженер П.В.Дементьев, который в 1940 году стал директором завода, запускали в производство первые быстрокрылые истребители МиГ. Впоследствии Петр Васильевич Дементьев стал дважды Героем Социалистического Труда, Министром авиационной промышленности СССР.

Среди людей завода, игравших важную роль в организации труда, отдыха, спорта, творческого поиска было немало активистов-общественников, руководителей профкома, парткома, комитета комсомола. За 120 лет их сменилось немало, всех назвать невозможно. Но одного не вспомнить никак нельзя – Шахурина Алексея Ивановича. Он был секретарем парткома ВКП(б) завода № 1 с 1937 по 1938 год. А в 1940 году его назначили Наркомом авиапромышленности СССР. Герой Социалистического Труда, генерал-полковник инженерно-технической службы, он помогал эвакуированным с Запада авиапредприятиям налаживать производство в тылу, строил новые заводы для отрасли. И вся наша авиастроительная Безымянка – это плод забот и труда Алексея Ивановича.

В феврале 1941 года директором ГАЗ № 1 стал Анатолий Тихонович Третьяков. Герой Социалистического Труда, на плечи которого пала тяжелейшая ноша - эвакуация завода из Москвы в Куйбышев. В недостроенных корпусах Третьякову пришлось вместо хорошо отработанных в производстве истребителей налаживать выпуск новой продукции - штурмовиков Ил-2. Их делали прославленные фронтовые бригады Гладкова, Кузнецова, Городничева, и другие коллективы, выполнявшие нормы на 200-250 процентов, а также передовые цеха, такие как цех Ф.И.Стебихова, будущего первого ректора Куйбышевского авиационного института, где почти каждый рабочий обслуживал по 5-7 станков.

Чтобы дать армии больше самолетов, цеха под руководством Журавлева, Певзнера, Ратнера, Иванова наладили выпуск узлов и деталей для сверхплановых машин. Самолеты испытывались заводскими летчиками в любую погоду, и когда выпуск штурмовиков стал измеряться десятками в день, испытателям приходилось подниматься в небо днем и ночью, даже в тяжелейших метеорологических условиях. В ненастье, как герои, погибли опытнейшие испытатели Сахранов, Чурилин, Иноземцев.

После того, как А.Т.Третьякова в 1944 году отозвали в Москву, директором завода был назначен его главный инженер Виктор Яковлевич Литвинов, оставивший заметный след в истории предприятия. Это он разработал и внедрил поточный метод сборки самолетов, позволивший в сутки выпускать до 30 штурмовиков Ил-2, а после войны - наращивать выпуск истребителей, бомбардировщиков и даже ракет. Свою трудовую деятельность дважды Герой Социалистического труда, дважды Лауреат Государственных премий, кавалер четырех орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени и многих медалей В.Я.Литвинов завершил на посту заместителя министра общего машиностроения.

А на заводе № 1 его сменил бывший незаменимый помощник и правая рука Анатолий Тихонович Абрамов, умелый специалист по техническому оснащению предприятия. При нем были освоены новые виды сварки, налажена тесная связь с Киевским институтом сварки имени Патона. При нем начался выпуск уникальных космических аппаратов наблюдения земной поверхности, началась работа над лунным проектом. Его труд отмечен орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

В 1966 году А.Т.Абрамова на посту директора сменил Афанасий Яковлевич Леньков, бывший начальник сборочного цеха № 12, который выпускал последние в истории завода самолеты Ту-16, он принимал самое деятельное участие в переустройстве своего цеха под сборку ракет и сам стал руководителем этого главного ракетного конвейера – цеха № 15. Став директором завода, он поддерживал высокий уровень производства ракет-носителей и более совершенных космических аппаратов наблюдения. Под его руководством шел выпуск сверхмощной ракеты-носителя Н-1, началась работа по проекту «Энергия-Буран». А.Я.Леньков – Лауреат Ленинской премии, награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции и орденом «Знак Почета».

В 1980 году новым директором завода был назначен Анатолий Алексеевич Чижов. Он много сделал для технического перевооружения цехов завода. При нем было разработано и внедрено оборудование для комплексного испытания новых изделий, что повышало надежность продукции. Под его руководством был освоен выпуск новых космических комплексов «Янтарь», «Силуэт», «Орлец». А.А.Чижов – Лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, награжден орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».

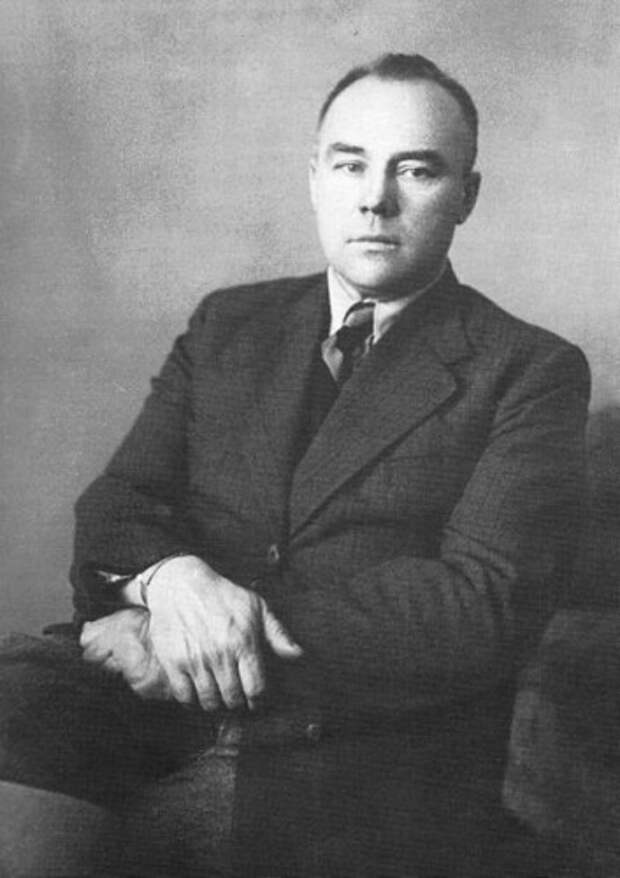

В 1996 году предприятие возглавил человек, чья конструкторская деятельность стала крупнейшим вкладом в развитие всей отечественной ракетно-космической техники.

Дмитрий Ильич Козлов был первым заместителем Главного конструктора ракетно-технических систем С.П.Королева, ведущим конструктором межконтинентальных баллистических ракет. В 1958 году его назначили ответственным представителем ОКБ-1 по организации серийного выпуска МБР Р-7 в Куйбышеве. При его участии создавались все ракеты-носители для пилотируемых полетов в космос, начиная от Юрия Гагарина, а также для запуска многочисленных аппаратов и спутников в интересах обороны страны и научных исследований космического пространства. Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР, а также Государственной премии РФ, участник Великой Отечественной войны Д.И.Козлов награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды и медалями. Работая в Куйбышеве, по результатам своей научной деятельности он стал Заслуженным деятелем науки и техники РФ, членом-корреспондентом Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, Российской инженерной академии, Академии технологических наук РФ. Он был почетным членом Академии навигации и управления движением РФ, доктором технических наук, профессором.

В 2003 году приказом по Российскому авиационно-космическому агентству директором ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» назначен Александр Николаевич Кирилин. Коренной труженик нашего завода, он прошел трудовой путь от рядового слесаря до главы предприятия. Окончил Куйбышевский авиационный институт. Под его руководством создавалось новое поколение космических аппаратов различного назначения с расширенными функциональными возможностями. Появились более совершенные ракеты-носители. В последние годы успешно развивается международное сотрудничество. Наши ракеты выводят на орбиты европейские спутники с космодрома Куру во Французской Гвиане. Завод стал головным исполнителем по проекту нового космического ракетного комплекса – космодрома Восточный на Дальнем Востоке. Сейчас там ускоренными темпами ведется строительство. А на заводе для новой стартовой площадки проектируется новая ракета-носитель «Союз-5». Это тоже часть работы генерального директора А.Н.Кирилина. Он Лауреат Государственной премии РФ, а также премии Правительства РФ в области науки и техники, кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени, медали «За трудовую доблесть», обладатель наград Федерального космического агентства. Он доктор технических наук, профессор, академик Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского.

Ахметов Равиль Нургалиевич - первый заместитель генерального директора - генеральный конструктор РКЦ. Один из разработчиков и создателей космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК». Автор более 40 научных работ, доктор технических наук, действительный член Академии технических наук РФ, Академии навигации и управления движением, Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского. Награжден орденом Почета и орденом Дружбы, а также наградами федерального космического агентства.

На любом промышленном предприятии правой рукой директора и его помощником всегда был главный инженер. И сейчас, и в прежние годы, работая на этой должности, лучшие специалисты завода поддерживали высокий уровень производства, внедрение современного оборудования, новых технологий и техпроцессов.

Тюлевин Сергей Викторович – первый заместитель генерального директора-главный инженер ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» с 2008 года. Окончил Куйбышевский авиационный институт. На заводе прошел путь от инженера-конструктора до директора Байконурского филиала завода, а потом главного инженера предприятия. Кандидат технических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и многими наградами Росавиакосмоса. Имеет почетное звание ФК России «Заслуженный испытатель космической техники».

Голубев Михаил Кириллович – с 1952 по 1957 год главный инженер завода «Прогресс», потом заместитель главного конструктора ЦСКБ, работа которого распространялась на многие предприятия Куйбышевской области, участвующие в проекте «Н-1». Он очень много сделал для технического оснащения завода и для создания сверхмощной ракеты для исследования Луны. Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени и многими отраслевыми наградами.

Проценко Георгий Андреевич - главный инженер завода «Прогресс» с 1957 по 1972 год. Внес огромный вклад в переустройство авиационного завода в ракетостроительное предприятие. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «За успехи в народном хозяйстве СССР», большой Золотой медалью ВДНХ и другими наградами.