Сверхкомпактная цифровая фотография и видеосъемка стали возможны благодаря созданию оптического полупроводникового сенсора. Этот «глаз» современной камеры – миниатюрная фоточувствительная прямоугольная микросхема. Отраслевой стандарт на 2016 год устанавливает размеры компонентной камеры 8,5×8,5 мм, включая корпус и крепеж; по третьему измерению профиль камеры зависит только от объектива и может быть меньше 5 мм.

Цена камеры, способной снимать видео в формате FullHD (1920×1080), в массовом производстве меньше цены чашки кофе. Цифровые камеры стремительно вытеснили 35-мм пленочные в течение 2000–2010 годов. Для потребителей это был действительно квантовый скачок, так быстро размеры фотоаппарата не сокращались, вероятно, за всю историю его существования. Возможным это технологическое изменение сделала спутниковая разведка и в целом холодная война СССР и США, причем за несколько десятилетий до того, как цифровые камеры стали принадлежностью каждого дома.Переход от Второй мировой войны к холодной войне означал, что бывшим союзникам необходимо срочно собирать разведывательные данные уже друг о друге. США, чьи оккупационные войска в Европе находились намного ближе к границам СССР, были в лучшем положении для ведения разведки, чем СССР, в 1940-х годах не имевший авиации, способной пролетать над территорией США. Но и США располагали только картами имперской России начала XX века, трофейной аэрофотосъемкой люфтваффе, достигавшей только Урала, и допросами немецких военнопленных, освобожденных в СССР. Поэтому в конце 1940-х годов США развернули активную и агрессивную авиаразведку СССР. К авиаразведке также подключились союзники США (с 1949 года НАТО); у Великобритании была своя разведывательная программа Robin.

Даже формально нейтральная Швеция запустила свою программу авиаразведки, проявляя особый интерес к старому нацистскому ракетному полигону в Пенемюнде, тогда под контролем СССР, и вероятность обстрела с него территории Швеции (операция Falun, 1948–1950).Аэрофоторазведка США документирована достаточно хорошо благодаря рассекреченным в 1980–2005 годах документам. Технологии оптического слежения разрабатывались под руководством исследовательского центра ВВС США на авиабазе Райт-Филд (Огайо) гражданскими контракторами ВВС (научными центрами в университетах и частными компаниями). Значительное участие в разработках программ разведки принимала также частная консалтинговая фирма RAND Corporation, созданная ВВС США и Douglas Aircraft для аналитической поддержки военно-космических проектов. Подобные сети со времен Второй мировой войны существовали и в других проектах: атомном, ракетном, радарном, электронном. Это взаимодействие военных и гражданских ученых и инженеров президент США Дуайт Эйзенхауэр назвал в своем прощальном обращении к нации 17 февраля 1961 года «военно-промышленным комплексом» (в СССР этот термин долго понимали в духе советских реалий как «частная оборонная промышленность»; в США этот термин также постепенно утратил свое первичное значение).

О ранней фоторазведке СССР достоверных сведений нет, но, судя по тому, что глава СССР Н.С. Хрущев отверг предложение президента США Эйзенхауэра в 1955 году о взаимном режиме открытого неба, до появления искусственных спутников Земли (ИСЗ) советская сторона не располагала возможностями для полетов над США, и выгода от свободы воздушной разведки была бы односторонней. Ситуация изменилась только в конце 1960 года, когда режим Фиделя Кастро на Кубе, до того позиционировавший себя как некоммунистический, попал под эмбарго США и обратился за помощью к СССР. С этого момента у СССР появился свой разведывательный плацдарм у границ США и, предсказуемо, интерес к открытому небу.

Методов разведки с воздуха в 1946–1949 годах было несколько.

Первым способом была активная радарная разведка, разработанная в ходе Второй мировой войны. Начиная с конца 1940-х годов советские газеты постоянно сообщали о нарушениях американскими самолетами воздушного пространства СССР и протестах МИД СССР. Эти нарушения вблизи западных границ действительно происходили почти еженедельно. Американские самолеты (чаще всего модифицированные бомбардировщики Boeing B-47) входили в зону действия радаров войск ПВО, принимали радарные сигналы, снимали характеристики радаров, пока советские истребители поднимались по тревоге и выходили на позиции, и после этого спасались бегством (Crickmore, Paul. Lockheed Blackbird: Beyond the Secret Missions. Osprey Publishing, 2004).

Бомбардировщики Boeing B-47

US Air Force photo / Wikimedia Commons

В случае, если в радарной защите СССР обнаруживался проем (радарное покрытие в конце 1940-х годов не было сплошным), радарный разведчик мог вылететь в глубь территории, если на его борту было оборудование для аэрофотосъемки, или же в прорыв мог уйти специализированный самолет-фоторазведчик. Возможность проникновения в глубь территории СССР таким способом была ограничена только удачей и запасом топлива – но насколько были успешны такие миссии, судить сложно. По некоторым сообщениям, американские разведчики достигали Ростова и Игарки. Об этой последней миссии сведения недостоверны: ссылающийся на рассекреченный документ отчет RAND сообщает, что американский разведчик якобы пролетел 450 миль (ок. 700 км) до Игарки и сфотографировал ее, но от ближайшей границы с НАТО (Норвегия) Игарку отделяет как минимум втрое большее расстояние.

Другие проекты воздушной разведки использовали высотные аэростаты, которые несли на себе разведывательные зонды. Исходно аэростаты запускались в рамках полугражданского проекта Skyhook и несли на себе метеорологическую, астрономическую и астрофизическую аппаратуру (для анализа космических лучей). По проекту Mogul те же зонды поднимали акустическую аппаратуру в «звуковой канал» в верхних слоях атмосферы. В этой зоне сочетание давления и температуры таково, что скорость звука в нем минимальна, и рефракция от более плотных слоев удерживает звук в этом слое и позволяет ему распространяться без потерь на очень большие расстояния. Существование этого канала в атмосфере предсказал уже известный нам океанограф М. Эвинг, ранее обнаруживший такой же канал в Мировом океане.

Испытание одного из таких зондов, оснащенного аппаратурой радарной разведки, окончилось «росуэльским инцидентом»: американский фермер, на чье поле упал шар, уведомил прессу; оболочку аэростата и гондолу общественность приняла за НЛО, а полигональные радарные отражатели за инопланетные артефакты. Военные, забравшие обломки, не стали развеивать легенду, так как иначе пришлось бы признать и наличие секретной программы, и планы вторжения в воздушное пространство СССР. После этого в зонах пролета аэростатов резко возросло число случаев контакта с «летающими тарелками», которые зонды издалека очень напоминали. Последующие же запуски стали сопровождать вертолеты с военной полицией, которая немедленно оцепляла зону посадки гондолы. Легенда о том, что в «зоне 51» военные США скрывают обломки инопланетного корабля, жива и составляет основу уфологии (см. воспоминания участника проекта Skyhook – Gildenberg B. D. The Cold War’s Classified Skyhook Program: A Participant’s Revelations. Skeptical Inquirer Volume 28.3, May/June 2004).

В 1949–1960 годах ситуация в воздушной разведке хорошо описывается метафорой «борьба снаряда и брони»: тактико-технические характеристики (ТТХ) и разведчиков и охотников постоянно улучшались, и вследствие этого методы разведки всего за десятилетие изменились радикально.

В середине 1950 года в Корее началась война между КНР и СССР (под флагом Северной Кореи) и США (под флагом ООН). Как мы уже писали в предыдущих очерках, ожидания неминуемой ядерной войны в это время были всеобщими, и обе стороны были уверены, что это только разминка перед третьей мировой войной. С осени 1949 года на вооружении СССР появились новейшие реактивные истребители МиГ-15, и преимущество в высоте и скорости сократилось. Советский ответ начал становиться все более жестким, по разведчикам НАТО стали открывать огонь.

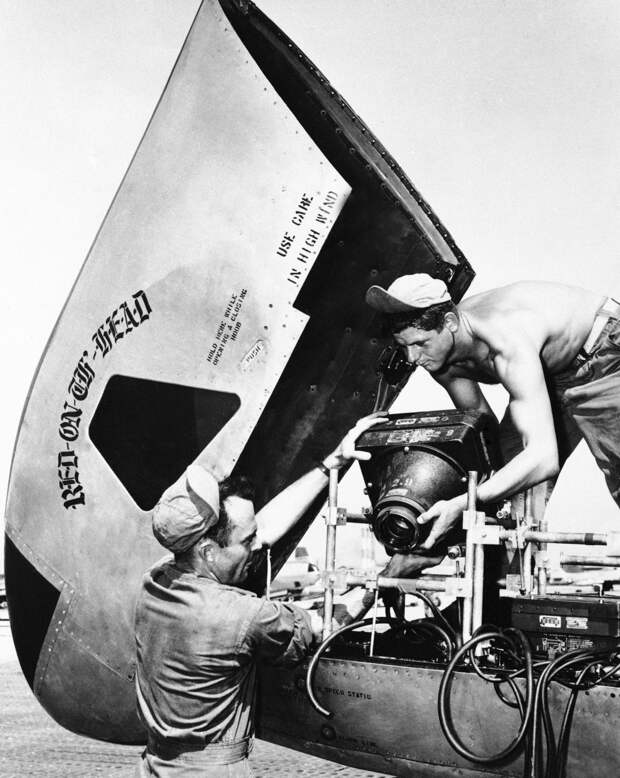

Установка фотокамеры на американский бомбардировщик во время войны в Корее

AP / TASS

В 1950 году у города Лиепая (Латвия) был сбит PB4Y-2 Privateer, а его экипаж исчез. Упорные слухи о том, что пропавших летчиков якобы видели в ГУЛаге, где они отбывали срок за шпионаж, ходят до сих пор. В июне 1952 года советские истребители сбили над Балтикой шведский разведчик DC-3, а затем гидросамолет Catalina, вылетевший на поиски экипажа (шведское правительство солгало, что самолет DC-3 был гражданским, а советские власти отмолчались). И шведские и советские власти признали инцидент только несколько десятилетий спустя (Bengtsson, Matilda. Acts of Secrecy – the DC-3 That Disappeared. Экспозиция музея ВВС Швеции). В 1953 году новейший британский реактивный высотный бомбардировщик-разведчик English Electric Canberra пролетел над полигоном Капустин Яр, где в это время шли испытания первых советских баллистических ракет, сделанных при помощи военнопленных немецких ракетчиков. Точные обстоятельства и даже дата этого вылета также до сих пор неизвестны, а сам вылет не признан Британией официально. По самой популярной версии, советские истребители МиГ-15 нанесли «Канберре», которая шла выше их потолка на высоте около 16 км, только незначительные повреждения, но из-за вибраций, создаваемых пробоинами, качество снимков оказалось хуже.

Так как пилотируемые миссии стали опасными, США и союзники по НАТО усилили разработку беспилотных средств разведки и работу над новым поколением самолетов-разведчиков. Беспилотная разведка велась аэростатами, которые запускались на высоту 15–30 км, в зону так называемого «высотного струйного течения», скорость которого составляет около 30 м/сек. (столько же, сколько у урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона). Разработка фоторазведчиков велась в нескольких американских компаниях и научных центрах под эгидой военной Лаборатории авиаразведки в исследовательском центре Райт-Филд. В исторической литературе в отношении этой программы очень много путаницы: так как проект авиаразведки много раз менял название, а отдельные его эпизоды и проекты имели и собственные имена – Gopher, Grandson, Genetrix и другие, правильнее именовать этот проект по его зонтичному индексу – WS-119L (от англ. weapon system – система вооружений).

Опубликованная Смитсоновским музеем рассекреченная спецификация Gopher показывает, что шары несли на себе гондолу AN/DMQ-1 с 35-мм автоматической фотокамерой массой около 5 кг – в основном это, видимо, была масса стационарного объектива (Peebles, Curtis. The Moby Dick Project: Reconnaissance Balloons Over Russia. Smithsonian Institution Press, 1991). В дальнейшем Уолтер Левайсон, военный инженер и затем научный сотрудник Оптической лаборатории Бостонского университета и разработчик камеры, разработал панорамную камеру с двумя шестидюймовыми объективами с линзами Metrogon и размером кадра 9 на 9 1/2 дюйма. Оболочка аэростатов изготавливалась из нового тогда материала полиэтилена компанией General Mills, производившей тот же полиэтилен и для пищевой упаковки.

Когда шар покидал территорию противника, гондола отсоединялась и опускалась на парашюте, или же ее подхватывал крюком в воздухе специально оборудованный транспортный самолет. Эта схема получения фотопленки через несколько лет была воспроизведена в программе «Корона». «Корона» применяла и модифицированную камеру Левайсона.

Запуск аэростата с авиабазы Холломэн, Нью-Мексико

Wikimedia Commons

В 1956 году в рамках WS-119L был осуществлен проект Genetrix, разработанный RAND Corporation. В течение января – июля 1956 года в воздушное пространство СССР с территорий Норвегии, Шотландии, Германии и Турции было запущено 448 аэростатов на высоту 17 тысяч метров, из них 380 попали в воздушное пространство СССР. Аэростаты могли подняться и выше, но, как сообщается, президент США Эйзенхауэр своим решением ограничил высоту запуска, чтобы не давать СССР стимула разрабатывать перехватчики, которые заберутся слишком высоко – там, где они смогут достать еще только разрабатываемый самолет-шпион U-2. Официально было объявлено, что США ведут программу гражданских исследований к Международному геофизическому году (1957). Это прикрытие продержалось недолго: аэростаты теряли высоту по ночам, когда газ остывал, и, израсходовав балласт, становились добычей советских истребителей. Разбитое оборудование позволяло вполне очевидно понять его военное назначение, и СССР организовал выставку «шпионских шаров», поставив США в неловкое положение. Когда в конце XX века стали известны реальные факты о полете Юрия Гагарина, среди них было и сообщение о том, что приземлившуюся капсулу сельские жители приняли за «шпионский шар», о которых много писали газеты СССР. Те же шары, которые не были сбиты, упали сами или исчезли без следа после мягкой посадки (потерялись в ненаселенной местности, утонули в океане и т.д.). Только 44 шара удалось вернуть и лишь в тридцати четырех пленка была пригодна для проявления. Некоторым утешением было то, что качество их снимков было превосходным (Polmar, Norman. Spyplane: The U-2 History Declassified. MBI Publishing Company, 2001).

Lockheed U-2 – самый известный из эпизодов этого этапа воздушной разведки. Этот максимально облегченный самолет, способный летать на высотах до 21 км, был недосягаем для истребителей семейства МиГ (в войсках СССР в этот период на вооружении стояли МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19). Программой полетов в этот период руководило ЦРУ; вопреки распространенному мнению пилоты ЦРУ были не офицерами, а гражданскими служащими. Полеты на U-2 были небезопасны: риск декомпрессии и кессонной болезни был высок, а безопасная высота была доступна лишь на пределе скорости, требуя высокого летного мастерства даже для движения по прямому маршруту. Но результативность этих полетов несколько лет превосходила все ожидания – U-2, например, обнаружили советский космодром Байконур, существование которого до этого было абсолютной тайной для США.

1 мая 1960 года U-2, управляемый пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, который участвовал в программе полетов с 1956 года, был сбит в районе плутониевого комбината «Маяк» (совр. ЗАТО Озерск в Челябинской области) ракетой класса «земля-воздух» С-75 «Двина». До этого его преследовал и пытался протаранить первый реактивный перехватчик Су-9, который как раз перегонялся с завода в часть вблизи места перехвата и поэтому не был вооружен. Су-9 не смог задеть летевший намного медленнее U-2, а вот «Двина» с первого же пуска поразила цель (всего было запущено то ли семь, то ли 15 ракет, но поражать им уже было нечего). Обломки самолета попали на землю относительно неповрежденными, так как Пауэрс не активировал систему саморазрушения (почему он это не сделал, точно неизвестно, по одной из версий, техник сообщил ему, что под его сиденьем не аварийная катапульта, а взрывчатка, и Пауэрс решил не становиться камикадзе). Как и ранее с шарами, СССР организовал выставку трофеев. Выставка и судебный процесс над Пауэрсом стали крупным международным событием.

Фотокамера самолета-разведчика Lockheed U-2

RadioFan / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Пауэрс, осужденный к десяти годам лишения свободы за шпионаж, был через некоторое время обменян на советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля), чья миссия в США также была неудачной. В США Пауэрса приняли далеко не как героя, во время сенатского расследования ему в том числе задавали вопросы, почему он не покончил с собой, попав живым на территорию СССР. Как видим, в середине XX века отношение к пленным как к потенциальным предателям было характерно не только для советского коммунизма. В итоге Пауэрс был оправдан и в дальнейшем работал летчиком-испытателем в концерне Lockheed, но был уволен вскоре после того, как в 1971 году опубликовал свою версию злополучного полета. В 1976 году Пауэрс погиб в авиакатастрофе, управляя операторским вертолетом телеканала KNBC. Его посмертная репутация в США была восстановлена только в 2000 году, к сорокалетию полета (при жизни ему вручили только ведомственный значок «Звезда разведки» ЦРУ, и то втайне, чтобы не провоцировать критику).

Последствия 1 мая 1960 года прямо повлияли на перенос центра тяжести в разведке на спутниковую разведку. Полеты U-2 не прекратились, но планировать и выполнять их стали намного осторожнее. То, что у СССР появилось ракетное вооружение, способное разделаться с U-2 с одного пуска, для США было неприятной неожиданностью. СССР также узнал много неприятного для себя, получив такой редкостный трофей. Участник исследований двигателя U-2 Арнольд Семичев сообщал впоследствии:

«…Двигатель оказался для нас полной неожиданностью. Во-первых, он был миниатюрнее того, что делали мы. Например, движки для Ту-16 и Ту-104 по диаметру были вдвое больше. Во-вторых, материалы. По основным компонентам они были почти аналогами известных нам. Но вместе с тем почему-то оказывалось, что, например, листовая сталь, из которой делался какой-нибудь кожух, могла быть согнута с меньшим радиусом, чем допускали наши материалы. И так почти во всем – казалось бы, знакомый материал, а свойства несколько иные. Выяснилось, что их материалы содержат примесей на порядок меньше, чем наши. А чем меньше примесей, тем выше пластичность. То есть многие материалы были более совершенными по технологиям изготовления. Но больше всего нас удивил компрессор, который радикально отличался не только от имевшихся у нас, но и от того, что рекомендовал наш “законодатель мод” – Центральный институт авиационного моторостроения, разрабатывавший стратегию в этой области на годы вперед… Для того чтобы создать турбореактивный двигатель с высокими показателями, требуется повышать степень сжатия воздуха в компрессоре, то есть повышать его напорность. Для этого в СССР пошли по пути повышения напорности в каждой ступени компрессора. А американские конструкторы сделали проще – увеличили не напорность ступеней, а само их количество. Каждая ступень – узенькая, но их было много, восемнадцать – вдвое больше, чем у наших двигателей. В результате напорность каждой была невелика, но в сумме достигалась высокая степень сжатия и необходимая тяга. И по весу конструкция была не больше наших. Словом, компрессор не отвечал представлениям, которые исповедовались ЦИАМ, и это, конечно, стало для него плюхой» (Латыпов, Тимур. Как Казани поручили американского шпиона препарировать. Бизнес-онлайн. 1.05.2012).

Итак, обе стороны, выйдя на предел противостояния в воздухе, активизировали работы по спутниковой разведке. Но нельзя считать, что спутниковая разведка до этого не существовала и не рассматривалась – и в СССР и в США у нее была довольно длинная предыстория.

Возможность использования космических станций для наблюдений и фотосъемки, как известно из предыдущего очерка, видели уже Оберт и Поточник-Ноордунг. История космической фотосъемки начинается с 24 октября 1946 года, когда с полигона Уайт-Сэндс (Нью-Мексико, США) была запущена трофейная ракета V-1 с прикрепленной к ней камерой. Ракета достигла высоты более 100 км и, прежде чем упасть и разбиться, сделала некоторое число снимков с полуторасекундными интервалами на пленку в стальной кассете. Успех этого запуска дал возможность продолжить космическую фотосъемку, и к 1950 году было получено свыше тысячи суборбитальных фотографий (Reichhardt, Tony. First Photo From Space. Air & Space Magazine, November 2006).

В СССР первый суборбитальный полет был совершен в 1949 году, но велась ли в каких-то полетах спутниковая съемка, неизвестно. Советскую космическую съемку обычно связывают с именем геодезиста Игоря Яцунского, конструктора ракеты для запуска Спутника-1, который не принимал участия в программе суборбитальных запусков. Б.В. Раушенбах, перечисляя примеры проектов суборбитальных запусков, о фотографировании как земли, так и космоса не упоминает (Раушенбах Б. В. Первый спутник и развитие ракетно-космической техники. – 20 лет космической эры. Сборник статей. М., Знание, 1977).

Но при этом запуск на околоземную орбиту беспилотных зондов и в СССР и в США долгое время не планировался и даже не рассматривался всерьез. Основным вектором развития космонавтики в 1946–1951 годах была подготовка к пилотируемым полетам. Это достаточно хорошо видно по упомянутой ранее серии публикаций в Colliers под редакцией Вернера фон Брауна, к тому времени главного вдохновителя космической программы США и косвенно влиявшего и на советские представления о космических исследованиях.

Первая попытка разработать спутниковую программу была предпринята еще в 1945 году, но была встречена критически – одним из наиболее активных скептиков был Ванневар Буш (см. следующий очерк). После этого ВВС США передали тему RAND, где было создано небольшое подразделение Satellite Section по исследованию и планированию применения ИСЗ. 2 мая 1946 года RAND представила первый отчет «Предварительный проект орбитального космического корабля», а в феврале 1947 года создала документ, описывавший применение спутников для разведки. Наконец, в 1953 году глава Satellite Section Джеймс Липп подал командованию центра Райт-Филд предложения о проекте FEEDBACK по разработке и запуску ИСЗ «в течение года», содержавшие принципиальную схему спутника фоторазведки. Проект получил номер WS-117L и кодовое имя Corona («Корона», в значении не «головное украшение», а «внешний слой атмосферы Солнца»). Спутники, запускавшиеся по программе «Корона», носили общее название Keyhole («Замочная скважина» ) (RAND's Role in the Evolution of Balloon and Satellite Observation Systems and Related U.S. Space Technology. RAND Corporation, 1988).

В СССР идея запуска на орбиту беспилотного аппарата также воспринималась, по отзывам участников космической программы, в лучшем случае как задача вторичной важности, а то и как глупость. Главным идеологом спутниковой программы был Михаил Тихонравов. Первоначально программа встречала такое сопротивление, что группа Тихонравова в Реактивном институте ГАУ (НИИ-4) была расформирована, а сам Тихонравов был переведен в научные консультанты, практически выведен за штат. Начальник НИИ-4 и будущий первый начальник космодрома Байконур генерал Алексей Нестеренко впоследствии писал, что на первом публичном докладе о способе выведения на орбиту ИСЗ в июне 1948 года слушатели говорили ему и Тихонравову: «Институту, наверное, нечем заниматься, и поэтому вы решили перейти в область фантастики, предлагаете запускать шарики вокруг Земли…» (Нестеренко А. И. Из истории создания первых искусственных спутников Земли. – 20 лет космической эры. Сборник статей. М., Знание, 1977). И. Яцунский сообщал и о других возражениях:

«…Еще до запуска спутника, кроме трудностей чисто технического порядка, имелись и другие препятствия, мешающие его созданию. Так, прежде всего необходимо было доказать, стоит ли вообще создавать спутник и зачем. Многие достаточно талантливые инженеры говорили о бессмысленности запуска спутника вообще. Брат вспоминает такие высказывания некоторых скептиков: “Запустят спутник, ну и что? – Безжизненный камень, летящий по орбите. Никакого значения он иметь не может” … Вспоминал также брат совещание у Келдыша в апреле 1954 года. Доклад делал Тихонравов. Вопрос стоял о том, что может дать спутник для науки, стоит ли его запускать. Ученые Академии наук возражали, они сомневались в пользе спутников, тем более что стоимость одного спутника составляла… весь бюджет Академии наук. Один только П.Л. Капица сказал, что спутник надо запускать обязательно. Он сказал: “Мы сейчас не готовы к конкретным предложениям, но дело настолько новое, что оно не может не быть полезным для науки”» (Иванова-Яцунская Л.М. Воспоминания о брате И.М. Яцунском. Неопубл. рукопись 1984. Интернет-публикация 2008).

Спутниковая программа СССР стартовала 26 июня 1954 года, когда министр оборонной промышленности СССР Дмитрий Устинов утвердил доклад Сергея Королева «Об искусственном спутнике Земли». Вероятно, можно сделать вывод, что СССР не имел разведывательных данных о первичных работах RAND в США. В атомной программе работало много гражданских европейских беженцев левых убеждений, и СССР смог найти там тайных агентов. А к укомплектованной бывшими офицерами ВВС США программе фоторазведки СССР, вероятно, подхода найти не смог. Нельзя исключить, что согласие на такой дорогостоящий проект ИСЗ было дано оттого, что сведения об утверждении проекта WS-117L могли все же попасть к советской разведке – но об этом нам ничего не известно.

Однако, несмотря на некоторое отставание, первый ИСЗ на орбиту вывели все же советские, а не американские конструкторы. Это произошло 4 октября 1957 года. Спутник-1 был только радиопередатчиком с минимальной телеметрией (его код ПС-1 означал «простейший спутник, модель 1»), но он успешно продемонстрировал и наличие у СССР межконтинентальных баллистических ракет, и в целом намного более высокого технологического потенциала, чем полагали страны НАТО. «Спутниковый шок» заставил общество и элиту США значительно увеличить ассигнования на науку, университеты и образование (Divine, Robert A. The Sputnik Challenge. Oxford University Press, 1993).

Первый искусственный спутник Земли

Архив / ИТАР-ТАСС

Много лет спустя стала известна и другая сторона этого запуска: ПС-1 был срочно изготовлен и запущен после того, как стало понятно, что запланированный секретным постановлением Совета министров СССР «Объект Д» – многофункциональная лаборатория весом до 1,5 тонны с 200–300 кг аппаратуры – не будет осуществлен в срок. Доставить этот груз на орбиту было реально, но СССР не располагал аппаратурой необходимого качества – включая и фотокамеру, способную производить снимки земной поверхности. Таким образом, спутниковая разведка стала переходить из области ракетостроения в область приборостроения, инженерного совершенства и в конечном счете – инноваций в полупроводниковой электронике и физике твердого тела.

Работа над спутником слежения Keyhole – один из наиболее ярких примеров того, как функционировал «военно-промышленный комплекс» 1950-х годов. Спутник Keyhole собирался в Северной Калифорнии, которая тогда еще не называлась Силиконовой долиной. Сверхсекретное производство находилось практически через дорогу от места, где находится современный кампус Facebook в Менло-Парк. По мнению известного теоретика технологического предпринимательства Стивена Бланка, «Корона» наряду с проектами радиоразведки и ракетостроения заложила основу культуры и инфраструктуры Силиконовой долины за несколько десятилетий до того, как был создан персональный компьютер. Бланк назвал этот этап «секретной историей Силиконовой долины», имея в виду и секретность холодной войны, и нежелание идеологов современной культуры стартапов возводить свою родословную к военно-промышленному комплексу, шпионажу и войне (Blank, Steven H. The Secret History of Silicon Valley. Авт. публ., 2009).

Над спутниками Keyhole наряду с крупными компаниями работали и стартапы. Двухступенчатую ракету RM-87 (Thor-Agena) для запуска изготавливал Lockheed; 70-мм пленку изготавливал и проявлял Eastman Kodak (как мы уже знаем, такая пленка была полуфабрикатом для 35-мм); первые запуски делались на ацетатной пленке, но очень скоро ее перенесли на более прочный и негорючий майлар (лавсан) – вероятно, это было первое применение лавсановой фотопленки. Аппаратную часть камеры производила Fairchild Camera and Instrument при активной помощи руководителя Polaroid Эдвина Ланда (в этом же году Fairchild создал спинофф Fairchild Semiconductors, впоследствии породивший Intel и большую часть микроэлектронной промышленности Силиконовой долины). Спускаемая жаропрочная и противоударная капсула с механизмами самопотопления была конструкции General Electric. А объектив с разработанными на новейшем компьютере второго поколения линзами и трехосной стабилизацией камеры (что, как показал опыт последующих запусков, оказалось самой сложной и критически важной задачей) делал стартап Itek.

Itek и его бурная деловая судьба стали в какой-то мере предвестником того, что происходило впоследствии со многими стартапами Силиконовой долины. Его основатель Ричард Леггорн был одним из первых организаторов фоторазведывательных полетов, затем уволился из армии и некоторое время работал вице-президентом компании Eastman Kodak. После провала инициативы по «открытому небу» 1955 года его бывшие коллеги сообщили ему о подготовке программы U-2. Изначально Леггорн решил предложить ВВС и ЦРУ техническое решение для ведения базы данных и анализа физических снимков, которых должно было бы накопиться очень много (предвосхитив в какой-то мере современные системы автоматизированного анализа и индексирования изображений). Но как раз в это время начался закупочный процесс по «Короне», и только что основанная компания Itek явилась на конкурс с проектом панорамной камеры. Чтобы разработать проект на конкурс, Леггорн использовал значительную часть только что полученных от венчурного капиталиста Лоренса Рокфеллера инвестиций (точнее, кредита, так как инвестиции в современном понимании еще не вошли в практику) для покупки небольшой компании в Бостоне – то есть сделал то, что в современном деловом языке называется pivot, «резкий разворот». В Бостонском университете находился научный центр (ранее принадлежавший Гарвардскому университету), где Левайсон и создавал камеру для шаров-шпионов.

Камера Itek имела широкий угол обзора, 70 градусов, и исключительную стабильность (колебания в пределах 1 градуса) благодаря трехосной стабилизации. В качестве кассеты использовался огромный двойной барабан пленки на несколько тысяч кадров (от 1200 до 4400 в разных моделях Keyhole). Конкурс уже был выигран Fairchild, но госзаказчикам настолько понравилась камера, что Itek без конкурса дали контракт на оптику, а дизайн камеры передали для изготовления Fairchild вместо той камеры, которая была представлена на конкурс Fairchild.

В дальнейшем в истории Itek за несколько лет был выход на биржу, взлет стоимости акций в несколько сотен раз и последующее падение, конфликт менеджмента, потеря ключевого клиента и появление нового – все как у множества стартапов после него; но подробное изложение истории Itek выйдет за рамки этого очерка. Добавим лишь обзор легенд о названии стартапа. Название Itek расшифровывается по-разному – официально как Information Technology; неофициально – I Topple Eastman Kodak («Я лучше, чем Eastman Kodak»), возможна и еще одна расшифровка, фонетическая, Itek произносится так же, как и EyeTech – «технология глаза», именно орбитальный глаз и создал Itek.

Так как камера Corona вела съемку на пленку, встал вопрос, как передавать изображения на Землю. Изначальные планы включали в себя сканер и бортовую камеру, которая будет передавать изображения по радиоканалу. Участники программы впоследствии утверждали, что в ходе этих работ компания Ampex, также принимавшая участие в проекте, отработала запись изображения на магнитную пленку, что позволило создать первый видеомагнитофон. Это кажется преувеличением: Ampex экспериментировала с видеозаписью на магнитную ленту с 1951 года и сугубо в коммерческих целях (ее заказчиком был знаменитый певец и шоумен Бинг Кросби), а первый студийный видеомагнитофон вывела на рынок к 1960 году, что почти исключает наличие в нем сверхсекретных оборонных технологий.

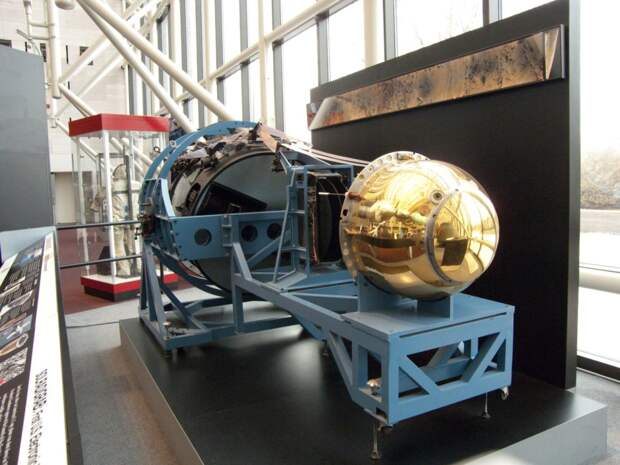

Спутник Corona

nostri-imago / Flickr (CC BY 2.0)

Но в конечном итоге выбор был сделан в пользу более простого технически и более длительного решения. В комплект Keyhole входили несколько кассет с пленкой. Капсула отстреливалась, входила в плотные слои атмосферы, на высоте 18 км сбрасывала головной термообтекатель, выпускала парашют, и далее ее либо подхватывал в воздухе крючком специальный транспортник, либо капсула падала и ее подбирал вертолет или корабль – смотря где она оказалась. На случай падения в океан в капсуле была сделана солевая пробка, которая за двое суток растворялась, и капсула тонула.

Программа «Корона» не сразу принесла результат: первые 12 запусков были неудачными. Спутники не попадали на орбиту, попадали не на те орбиты, капсулы терялись, тонули. Только запуск Discoverer 13 позволил 29 июня 1960 года успешно подхватить капсулу в воздухе. Программа «Корона» была сверхсекретной, ее публичным прикрытием считались биологические эксперименты на мышах. Торжественное возвращение мышек с орбиты было отмечено кинороликом, где десантный транспортник Fairchild C-119 Flying Boxcar (производитель самолета – «дочка» холдинга Fairchild) подхватывал капсулу на лету и втягивал на тросе в открытый пандус (Личная видеоколлекция С. Бланка). Ролик показывали в кинотеатрах в «журналах новостей» и по ТВ. Джеймс Пламмер из Lockheed Aircraft говорил, что врать репортерам в глаза «о мышках» было трудно, пресса подозревала, что ей что-то недоговаривают. Главная недосказанность стала известна только после рассекречивания «Короны» и до сих пор часто ускользает от историков: капсула была пустая и запускалась специально для отработки перехвата, камеры в ней не было (NASA JPL Mission and Spacecraft Library). Первый полноценный запуск, после которого «Корона» стала приносить плоды, был Discoverer 14. Название «Корона» было заменено на новое в 1971 году, но технически спутники до 1976 года были той же архитектуры, что и ранее.

В СССР аналог «Короны», спутник «Зенит», был создан в ОКБ-1 Сергея Павловича Королева немного иначе – на базе капсулы корабля «Восток». Пространство, которое занимал Юрий Гагарин, отвели под аппаратуру. «Фарш» Зенита был несколько разнообразнее, чем у Keyhole, он нес аппаратуру радиоразведки «Куст» и камеру «Фтор» (на первых «Зенитах» была телекамера, и ее тоже сняли). «Фтор» по характеристикам несколько превосходил Keyhole, его ресурс составлял 1500 кадров на три стереообъектива и один монообъектив. Капсула садилась целиком, вместе со всей аппаратурой – таким образом, «Зенит» был многоразовым в отличие от одноразового Keyhole (Агапов В. Космические аппараты «ЗЕНИТ-2». Новости космонавтики, №10, 1996). Советская программа спутниковой разведки началась в 1962 году, и с этого момента возможности СССР и США почти сравнялись. Почти, потому что авиаразведка была опасна, но отказ от авиаразведки в пользу спутниковой разведки был невозможен, пока авиаразведка опережала спутниковую по оперативности разведданных.

В популярной литературе часто утверждается, что программа «Корона» стала ключевым источником разведданных по Карибскому кризису 1962 года; это неверно, советские войска и боевую технику на Кубе изучали все те же U-2 (один из которых был сбит советской «Двиной»). Конструкторы на протяжении 1960-х наращивали размер спутников и количество спускаемых кассет, но даже в случае крайней необходимости кассету нужно было спустить с орбиты, подобрать, передать в Eastman Kodak на проявку, и лишь после этого аналитики разведки получали фотографии – при условии, что кассета не будет утрачена при посадке, вероятность чего составляла 30–50%. Кроме того, в первых миссиях пленку часто засвечивало статическое электричество и космические лучи. Снимки с самолета-разведчика были доступны через несколько часов после посадки. Спутниковые снимки долгое время применялись для долгосрочного обстоятельного анализа – с их помощью, например, США пришли к выводу, что СССР имеет намного меньше МБР, чем считалось ранее.

Патрик Норрис, много лет бывший ведущим конструктором программного обеспечения спутников наблюдения, отмечал, что спутники были способны фотографировать и передавать изображения по радиоканалу уже в момент первых запусков – так были сделаны фотографии обратной стороны Луны в 1959 году («Луна-2», СССР) и Луны в большом приближении в 1964 году (Ranger-7, США). Но качество этих изображений было непригодно для разведывательных целей – и разрешающая способность телекамеры на электронно-лучевых трубках, и пропускная способность радиопередачи были слишком низкими (Norris, Patrick. Spies in the Sky: Surveillance Satellites in War and Peace. Springer Science & Business Media, 2007). Низкое качество снимков, искаженное передачей, вполне отчетливо видно при просмотре этих необработанных снимков, а разрешение снимков, например зонда Ranger-7, запущенного в июле 1964 года, составляло 300 на 300 пикселей. Для сравнения: принятый в 1963 году стандарт PAL имел 576 линий по вертикали, а более ранний стандарт NTSC 1953 года – 480 линий. Ограничение на пропускную способность преодолимо путем увеличения времени трансляции и улучшением алгоритмов сжатия, но сенсор камеры был нерешаемой проблемой – пока решение не нашлось совсем в другой области науки, физике твердого тела.

В 1968 году научные сотрудники Bell Labs Уиллард Бойл и Джордж Смит, работавшие на проекте создания магнитоэлектронных устройств, разработали за полчаса мозгового штурма у грифельной доски – так впоследствии рассказывал Бойл – принципиальную схему CCD (couple charged device). В русской технической терминологии часто применяется сокращение ПЗС – «прибор с зарядовой связью». Если эта история верна, то, возможно, это было самое быстрое нобелевское открытие (Boyle, Willard S. CCD – an Extension of Man’s Vision. 2009).

C инженерно-физической точки зрения CCD представляет собой каскад триггеров, работающий по принципу перемещения заряда по полупроводнику. Его самый простой аналог – бегущая строка, создающая визуальную иллюзию перемещения изображения по горизонтали. В CCD сходным образом перемещается заряд или «дыра» от одной потенциальной ямы к другой. Первый теоретический CCD Бойла – Смита был основан на дырочной p-проводимости, современные CCD в основном n-электронные. Это был «сэндвич» из поликремния, кремния и проводника. Впервые CCD-матрица была представлена публично в марте 1970 года на конференции в Сиэтле – выступление Смита продолжалось пять минут (Janesick, James R. Scientific Charge-coupled Devices. SPIE Press, 2001). На нобелевскую лекцию об истории открытия 8 декабря 2009 года Бойлу отвели уже целых 19 минут, а Смиту о принципе работы CCD – 28 минут.

Бойл и Смит изначально видели потенциал устройства и как модуля памяти, и как оптического сенсора – чтобы фиксировать световой поток, проводник должен быть фотоэлектриком. Такой фотосенсор очень скоро изготовили другие сотрудники Bell Labs – Майкл Томсетт и Джил Амелио; в нем было всего восемь монохромных ячеек, расположенных по одной линии. Свет, попадавший на фоточувствительные элементы, создавал потенциал тем больший, чем больше была интенсивность попадавшего на элемент светового потока. После экспозиции каждого кадра потенциал считывался попиксельно с одного конца сенсора и записывался в виде цифровой последовательности, по которой можно было бы восстановить изображение, а очищенная считыванием от заряда матрица была готова к записи нового кадра (Tompsett, M. F.; Amelio, G. F.; Smith, G. E. Charge Coupled 8-bit Shift Register. Applied Physics, 1 August 1970).

Джордж Смит и Уиллард Бойл

Prolineserver 2010 / Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)

Этот процесс можно представить в виде другой приблизительной аналогии: представим себе вязаный белый шарф, на который мы наносим краской изображение. Распустив и смотав шарф в клубок, мы получим нить с черными пятнами разного размера. После этого, если мы снова перевяжем нить в шарф с таким же числом и типом петель, мы восстановим изображение. Интересно отметить, что сходный метод записи информации путем развертки матрицы в последовательность был известен еще в античной Греции – по описанию Плутарха, спартанские цари кодировали переписку, оборачивая специальный жезл «скитала» лентой пергамена и делая на нем запись, а затем давали гонцу распущенный пергамен; получатель расшифровывал сообщение, используя точно такой же «скитал» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Лисандр).

Первой цифровой фотографией в истории, сделанной летом 1970 года Томсетом, Амелио, Бойлом и Смитом (если можно так назвать последовательность импульсов), были три буквы – CCD (Smith, George E. The Invention and Early History of The CCD. 2009).

Хотя CCD-матрица разрабатывалась для возможного использования в раннем видеотелефоне Bell Labs на возможную замену светодиодного видеосенсора, антимонопольное регулирование запрещало Bell самостоятельно продавать устройства связи и обязывало ее лицензировать всю продукцию Bell Labs на общих условиях всем желающим. Проект видеотелефона конвертировали в разработку прототипа видеокамеры, которую Bell Labs через некоторое время разработал и демонстрировал заказчикам. Датировка знаменитого фото Смита и Бойла с видеокамерой телевизионного качества неизвестна. Лекция самого Смита датирует ее 1970 годом, но такой сенсор в это время еще не существовал, и сами Смит и Бойл выглядят там старше – скорее всего, верна версия, что снимок постановочный и сделан около 1975 года (Interview №411 for the IEEE History Center, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc).

Джил Амелио перешел на работу в Fairchild Semiconductors и уже в 1974–1975 годах предложил линейный сенсор на 500 пикселей и матрицу 100 на 100 пикселей.

Такую же матрицу 100 на 100 пикселей разработал и Texas Instruments. В конце 1970-х уже шли работы над сенсором 800 на 800 пикселей. Используя матрицу Fairchild CCD-201, молодой инженер Стивен Сассон, работавший на Eastman Kodak, собрал первый в истории полноценный цифровой фотоаппарат, который делал кадр за 50 миллисекунд и еще полминуты записывал его на обычную магнитофонную кассету. На кассету помещалось 30 кадров. Себестоимость этого проекта составила около 200 долларов США (Sasson, Steven (interwiew w. Gennuth, Iddo). The Dawn of Digital Photography. Megapixel.co.il. 28/11/2012).

Как сообщал Сассон много лет спустя, руководство «Кодака» встретило прототип скептически: «Они были убеждены, что никто никогда не захочет рассматривать свои фотографии на телевизоре». Руководство попросило Сассона дать прогноз, когда цифровая камера сможет обеспечить качество, равноценное фотопленке с ISO 110 – зернистость 35-миллиметровой пленки по размеру эквивалентна примерно двум мегапикселям. Сассон применил закон Мура и дал прогноз 15–18 лет. Камеру запатентовали (US Patent 4131919 26/12/1978), а Сассон получил указание не обсуждать камеру публично (Estrin, James. Kodak’s First Digital Moment. The New Yourk Times. Aug. 12, 2015). Много лет спустя Kodak потерял рынок и закрылся именно из-за того, что не успел охватить рынок цифровых камер, держась за умирающие пленочные.

В эти годы история первых CCD-камер начинает исчезать под завесой секретности.

Некоторый свет на события 1974–1976 годов проливает некролог Джеймса Вестфала, профессора Калтеха, который сообщает о заслугах покойного по созданию «широкоугольной планетарной камеры» WFPS для телескопа Hubble (Maverick scientist and instrument builder Jim Westphal dies. California Institute of Technology. Press release. 09/14/2004). «Хаббл», как известно, был задуман в середине 1970-х годов, запущен в 1990-м с фотокамерой с матрицей из четырех сенсоров 800×800 пикселей, несколько раз чинился и апгрейдился на орбите (в том числе получал камеру с новыми сенсорами). Но по оговоркам в раскрытых документах можно понять, что Hubble был в значительной мере гражданским вариантом военного спутника из уже знакомого нам проекта Keyhole – KH-11 Kennan 1976 года. В этот период участники проектов спутниковой разведки и разработки CCD – и так давно близкие – активно обсуждали возможности применения CCD в разведке и лоббировали финансирование спутника с CCD-камерой, особенно активен был Ланд, глава Polaroid.

Замена гироскопов на телескоп «Хаббл»

NASA

Интересно, что в 1984–1985 годах флотский аналитик Сэмюэл Моррисон был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы за шпионаж – он опубликовал в редактируемом им военно-морском альманахе два снимка с KH-11. Это единственный случай, когда за утечку материалов наказали настолько сурово. Когда президент Клинтон в 1995 году подписывал указ о рассекречивании снимков по программам «Корона» и ее наследным программам, рассекречивание остановилось на KH-11. Это также говорит нам о том, что на борту KH-11 Kennan было что-то, что было и остается особо охраняемой государственной тайной США.

Единственный известный документ, который мог бы сейчас пролить свет на то, была ли на борту KH-11 CCD-камера, находится в собственности Российской Федерации. В 1978 году младший аналитик Уильям Кампайлс, уволенный из ЦРУ «за пьянство и половой разврат», продал с целью наживы советскому дипломату в посольстве СССР в Греции за 5000 долларов США полный технический мануал KH-11 и был осужден на 40 лет лишения свободы (освобожден через 19 лет). Где сейчас этот мануал и был ли он, неизвестно; ни СССР, ни Россия никогда не комментировали этот инцидент публично.

Во всяком случае, есть серьезные основания полагать, что первая рабочая CCD-камера в мире взлетела 19 декабря 1976 года на борту ракеты Titan-3D в составе KH−11 версии 1.1 и находилась там до 28 января 1979 года (Vick, Charles P. KH-11 Kennan reconnaissance imaging spaceraft. Globalsecurity.org. 2007). С этого момента можно вести отсчет цифровой фотографии. Спутники с CCD-камерой могли передавать фотографии на Землю в режиме вплоть до реального времени. В СССР спутники с цифровыми фотоаппаратами появились на несколько лет позже. Первым таким аппаратом был, вероятно, «Янтарь 4KC1» («Терилен») с фотокамерой «Жемчуг» производства ЦКБ «Красногорский завод», запущенный 28 декабря 1982 года.

В начале 1990-х годов CCD-сенсор уступил позиции по качеству сенсорам на основе CMOS (англ. complementary metal-oxide-semiconductor – комплиментарная структура металл-оксид-полупроводник). Главное преимущество CMOS-сенсора – это активный сенсор в отличие от пассивного CCD. CMOS-сенсор сочетает в себе низкое энергопотребление, преобразование и усиление сигнала прямо в светочувствительной ячейке и при этом имеет более низкую стоимость изготовления. Саму технологию CMOS создал в Fairchild Semiconductor в 1963 году Фрэнк Уонласс (US Patent 3,356,858), но ключевое изобретение, которое позволило использовать CMOS для создания фотосенсоров, было сделано только в 1993 году в NASA Jet Propulsion Lab – его сделал Эрик Фоссум, сейчас профессор инженерной школы Дартмутского университета (Inventions: CMOS Image Sensor. Michaelides, Lee. Dartmouth Engineer Magazine/ Summer 2011). CMOS-сенсор был создан в известной мере при противоположных обстоятельствах: после окончания холодной войны финансирование NASA резко сократилось, и руководители NASA поставили перед учеными задачу «Быстрее, лучше, дешевле». Несмотря на это, в NASA не спешили внедрять технологию, и Фоссум сам коммерциализировал ее, создав стартап Photobit (который через несколько лет купил Micron Technologies).

В 2000–2010 годах CMOS-сенсоры стали стандартными в профессиональных зеркальных камерах, а после 2010 года CMOS-сенсоры стали вытеснять CCD-сенсоры и в низшем сегменте – потребительских фотоаппаратов и смартфонов (Nokia N8 в 2010–2011 годах рекламировалась как смартфон с профессиональным качеством снимков).

Но в гражданском обороте даже CCD-камеры появились намного позже, чем у разведки. На рубеже 1970–1980 гг. президент Sony Кацуо Ивама, двоюродный брат Акио Морита, пытался создать потребительскую CCD-видеокамеру, но его смерть от рака прервала эти работы. В 1990–1991 годах швейцарский стартап Logitech (сейчас всемирно известный производитель всевозможной компьютерной периферии) выпустил портативную фотокамеру Logitech PhotoMan с матрицей 320×240 пикселей и 265 оттенками серого, которую производила уже не существующая компания Dycam – это была первая коммерческая камера (Warde, Benjamin. Dycam Model 1. February 19, 2012). В Японии примерно в то же время на рынке была камера Fuji DS-X.

Наконец, в 1994–1996 гг. компания Apple Computers (компанию, которой было уже совсем нехорошо, в это время возглавлял Майкл Спиндлер) вывела на рынок последовательно три модели цветных фотокамер QuickTake 100, 150 и 200 с матрицей 640×480 и 24-битным цветом. Первую модель 100 изготавливала Kodak, две последующие – 150 и 200 – Fuji. Камеры 150 и 200 записывали снимки на съемные карты флеш-памяти SmartMedia производства Toshiba. Apple QuickTake можно считать первой цифровой камерой современного типа. В 1996 году Apple Computers возглавил создатель CCD-матрицы Джил Амелио; его главным достижением на этой должности было не расширение бизнеса на цифровых камерах, а, скорее всего, возвращение в компанию ее основателя Стивена Джобса перед лицом угрозы ее окончательной гибели. Джобс и снял Apple QuickTake с продажи.

Цифровая камера Apple QuickTake

Redjar / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Устройства с камерами в продуктовой линейке Apple появились в 2007 году – это был iPhone с камерой два мегапикселя, то есть эквивалентный 35-мм пленке. К этому времени на рынке было уже множество портативных камер с CCD и зеркальных со CMOS-сенсорами – революция по переходу к цифровой технике была в самом разгаре. С iPhone процесс формирования современного смартфона, цифровой фотоаппарат которого – неотъемлемая часть потребительского опыта и поведения, в целом завершился. Историю смартфонов писать еще рано, хотя она интересна, разнообразна и, безусловно, будет со временем написана – пока нужно готовиться к этому и хранить образцы устройств и источники, которые стремительно исчезают в потоке новых технологий.

А новые технологии не переводятся. Эрик Фоссум, когда-то создавший CMOS-сенсор, с 2011 года работает со своими учениками над принципиально новым типом сенсора – квантовым. Этот сенсор, по замыслу Фоссума, будет улавливать единичные фотоны – причем все без исключения, и позволять создание матриц в миллиарды пикселей (Zhang, Michael. CMOS Inventor Working on Gigapixel Sensor That Can Detect Single Photons. October 12, 2015). Получится у него что-то или нет, покажет история, которая еще не написана.

Но даже если Фоссум и создаст за свою жизнь не одну, а две революции в цифровой фотографии, это не значит, что каждый школьник станет фотографировать на телефон, как лауреат конкурса National Geographic.

Во-первых, качество изображения – это еще и качество оптики. Спутники-шпионы не зря имеют объективы размером от полуметра до железнодорожной цистерны, и «Хаббл» испытывал проблемы не с цифровой матрицей, а с зеркалом несколько метров диаметром. Законы распространения света еще никто не смог обойти, и в крошечной линзе размером с горошинку крайне сложно избавиться от многих искажений – например, хроматических аберраций, знакомых всем цветных разводов на границе света и тьмы. Рефракцию разных длин волн обнаружил еще Исаак Ньютон в 1665 году, объяснил Томас Юнг в 1801 году, а вот компенсировать ее на пути к матрице мы еще не можем.

А во-вторых, никакая технология, вероятно, еще долго не заменит искусство, талант и мастерство того, кто держит камеру. «Цифровой глаз» – всего лишь продолжение глаза человека – художника, любителя… или разведчика. Человек видит им то, что хочет, и то, как умеет. Приборы не лучше людей, они только усиливают их возможности – и долгая тайная и явная история цифровой фотографии это ясно демонстрирует.

Свежие комментарии