В октябре 1940 г. рейхсминистерство авиации объявило конкурс на разработку тяжелого десантного планера, способного перевозить средний танк Pz.Kpfw. IV, 88-мм зенитную пушку с полугусеничным тягачом, или до 200 солдат. Такая машина требовалась для планировавшейся высадки на Британские острова.

Одним из определяющих требований, наряду с очень сжатыми сроками разработки и внедрения в производство, стало использование нестратегических материалов — ведь планер рассматривался как средство одноразового применения.

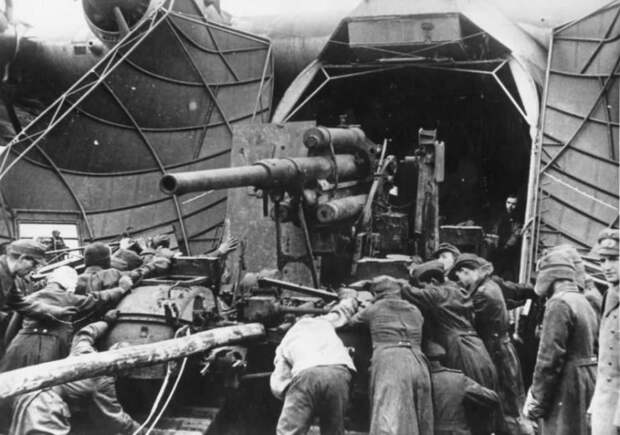

В конкурсе участвовали две фирмы — «Юнкерc» и «Мессершмитт».Первая из них потерпела провал, попытавшись создать цельнодеревянный планер Ju-322, построенный по схеме «летающее крыло». Изделие «Мессершмитта», поначалу получившее обозначение Me-263, а с января 1941 г. — Me-321, оказалось более удачным. Планер имел набор крыла и фюзеляжа, сваренный из стальных труб (за исключением хвостовой части фюзеляжа, которую выполнили целиком из дерева). Обшивка была выполнена из ткани (по деревянной опалубке). Высокорасположенное крыло поддерживалось подкосами. Для загрузки в носовой части фюзеляжа предусмотрели большую двухстворчатую дверь. Взлет осуществлялся при помощи сбрасываемых тележек, посадка — на четыре подпружиненные лыжи.

Прототип Me-321V1 впервые поднялся в воздух 25 февраля 1941 г. Испытания шли в основном успешно, хотя пилоты и отмечали большие нагрузки на органы управления. Параллельно велась подготовка к серийному производству. До начала 1942 г. выпустили 200 серийных планеров.

Идея превратить планер "Гигант" в самолёт, можно сказать, витала в воздухе. Ее реализацией . занялась конструкторская бригада под руководством инженера Дегеля. Так как выпускавшиеся немецкой авиапромышленностью двигатели требовались всё в больших количествах для боевых самолётов, то технический отдел RLM выдал задание на проектирование огромного транспортника в двух вариантах: с использованием четырёх или шести французских моторов "Гном-Рон 14N".

Двигатель представлял собой двойную 14-цилиндровую звезду воздушного охлаждения взлётной мощностью 1140 л.с. и выпускался фирмой SNCASO из г. Мергнак в двух вариантах: "Гном-Рон 14N48" с левым направлением вращения винта и "Гном-Рон 14N49" - с правым. Ими оснащались самолёты Bloch 175, которые достались немцам в качестве трофеев и находились на оккупированной территории Франции. Поступил приказ демонтировать мотоустановки с Bloch 175 и в комплекте (моторы, трубопроводы, капоты, радиаторы, моторамы и винты) отправить на завод Мессершмитта в Лепхейме. Так как условия работы мотоустановок весьма скоростного Bloch 175 и медленного транспортника отличались, то потребовались некоторые доработки. Так, воздухозаборник нагнетателя пришлось вынести над капотом, где появился характерный "гусак". В дальнейшем его высота и форма менялись от серии к серии, а иногда от машины к машине. Под капотом на выносных кронштейнах поставили дополнительные маслорадиаторы.Наличие практически готовой силовой установки очень облегчило задачу конструкторов, и в начале 1942 г. развернулись работы по оснащению двигателями серийных планеров Me 321B. При установке моторов потребовалось усилить конструкцию крыла, установить топливные баки, смонтировать моторамы, провести внутри носка крыла проводку управления двигателями, а обшивку за капотами покрыть жестью. Дело в том, что из выхлопных патрубков "Гном-Рона 14N" вырывались языки пламени, особенно при запуске, что могло повредить фанерную обшивку. Кроме того, в кабине лётчиков установили оборудование контроля и управления силовой установкой, а привод перестановки стабилизатора подсоединили к гидросистеме, работавшей от маршевых двигателей.

Четырехмоторная версия первоначально получила обозначение Me 321 С, а шестимоторная - Me 321D, но позднее обозначения изменили на Me 323C и Me 323D, соответственно. Первый вариант обладал очень малой тяговооруженностью, и для взлёта нагруженного аппарата все равно требовалась "Тройка". По-видимому, эта версия рассматривалась как промежуточная между планером и самолётом. При этом пытались сохранить максимально возможную грузоподъёмность, сократить переделки и сэкономить дефицитные двигатели.

Прототип четырехмоторного варианта Me 323V-1 первоначально летал с использованием "планерного" шасси, но, учитывая требование упростить наземную эксплуатацию, решили создать полноценное шасси. Его конструкция получилась весьма удачной. Вдоль каждого борта фюзеляжа разместили по пять колёс на рычажных подвесках. Передние два имели меньший диаметр, чем три основные. Все они закрывались большим дюралевым обтекателем. В целом шасси хорошо выдерживало нагрузки и обеспечивало проходимость по не самым лучшим аэродромам.

Главным отличием шестимоторного прототипа Me 323V-2 стала, конечно же, дополнительная пара двигателей. В крыле разместили 6 баков по 890 л бензина каждый (общий запас - 5340 л). Новшеством были и кабины для двух механиков, обслуживавших двигатели, которые разместили в носке каждого полукрыла между внутренними двигателями. Каждая кабина соединялась лазом с кабиной лётчиков и всеми двигателями своего полукрыла, что позволяло обслуживать их прямо в полёте. На земле через люк из неё можно было выйти на крыло, а в полёте - покинуть горящую машину. В распоряжении механика находились приборы контроля и управления мотоустановками своего полукрыла, а также противопожарное оборудование. В пилотской кабине Me 323V-2 установили улучшенное связное оборудование, а также ряд дополнительных пилотажно-навигационных приборов, в частности, радиополукомпас.

По сравнению с безмоторным предшественником самолёт заметно потяжелел, что привело к снижению полезной нагрузки. У Me 323V-2 она оказалась почти в 2 раза меньше, чем у планера, и составила 12000 кг. Однако и это позволяло доставлять весьма широкую номенклатуру грузов, в т.ч. одну зенитную пушку, трактор, грузовик с грузом, 52 бочки топлива, а также 120-130 солдат либо 60 раненых на носилках.

Испытания обоих прототипов начались в марте-апреле 1942 г. Они продемонстрировали, что четырехмоторный вариант не может нормально летать, и от него быстро отказались. Me 323V-2 выглядел более перспективным, и, не дожидаясь окончания испытаний, RLM заказало предварительную серию из десяти машин под обозначением Me 323D-0. Шесть из них оставили в распоряжении фирмы для дальнейших испытаний и доработок, а четыре передали в транспортные эскадрильи для фронтовых испытаний. Их результаты признали удовлетворительными, и летом 1942 г. начали серийное производство версии Me 323D-1, одновременно свернув строительство планеров. К существовавшей кооперации подключили французские предприятия (силовая установка) и завод "Шкода" в чешском г. Пльзене (рама шасси с обтекателем).

Производство Me 323 завершили в начале 1944 г. К тому времени построили 201 самолёт всех версий. Сохранились немецкие бухгалтерские документы, из которых следует, что наибольшего темпа выпуска удалось достигнуть в феврале 1943 г. - 27 шт., а потом строили в среднем по 8,5 самолёта в месяц. В программе было занято 2000 работников. Средняя трудоемкость на 1 самолёт снизилась с 40000 нормо-часов в 1942 г., до 12000-15000 в 1944 г.

Самолёты Me 323 немцы решили сосредоточить в созданной в 1942 г эскадре KG 323 z.b.V. (Kampfgeschwader zur besonden Vertugung - бомбардировочная эскадра специального с назначения), в состав которой вошли 2 группы. Сначала это соединение базировалось прямо на заводском аэродроме "Мессершмитта" в Лепхейме. Затем его перебросили в Италию, задействовав для снабжения Африканского корпуса Ром-меля. В ноябре с аэродромов Неаполь, Лечче, Помильяно, Кастель-Ветрано, Пистоя "Гиганты" стали возить в Тунис не только привычные для транспортников того времени горючее, запчасти, продовольствие, амуницию, но и лёгкую бронетехнику, а также различные арт-системы, включая 150-мм гаубицы. Обратно доставляли пустые бочки из-под топлива, стреляные гильзы и раненых. Как правило, самолёты летали невысоко, по одиночке или небольшими группами.

Например, экипаж обер-лейтенанта Э. Петера 26 ноября перевёз на Me 323D (борт DT+IG) из Неаполя в Бизерту 11-тонную самоходку Marder. Перелёт занял почти 2 часа. Разгрузившись, а затем приняв на борт 4 т пустых бочек, самолёт в 13.05 отправился в обратный путь. Однако вскоре после взлёта отказала система управления шагом винта двигателя ╧ 5, и на нем начался пожар. Пришлось срочно вернуться в Бизерту. Устранить там неисправность оказалось невозможно, и в 15.15 "Гигант" снова взял курс на Италию, поднявшись в воздух на пяти двигателях и без одного винта. Через час борт DT+IG благополучно приземлился на Сицилии. В тот же день экипаж Э. Петера перегнал свой "Гигант" на основную базу группы I/KG 323 z.b.V. в Лечче, где самолёт отремонтировали.

У немцев Me 323 получил прозвище "тряпичный" или "лейкопластыревый бомбардировщик". Обшитый полотном и фанерой, он казался более пожароопасным, чем цельнометаллический Ju 52, но на практике выяснилось, что "Гигант" горел не чаще и не сильнее "Юнкерса". Зато ремонтировать его было гораздо проще. Сбить шестимоторный транспортник тоже оказалось непросто. Так, однажды американский В-26, наткнувшись на одиночный Me 323D, выпустил по нему все 4250 патронов из своих девяти 12,7-мм пулемётов, но поджечь "Гигант" не смог, и тот благополучно ушёл...

Me 323 можно смело считать первым в мире специализированным военно-транспортным самолётом. На нём были реализованы такие передовые для своего времени решения, как широкий фюзеляж, большой передний грузолюк, трансформируемая грузовая кабина, многоколёсное шасси. Все это широко применяется и в наши дни.

Свежие комментарии