В Казани закрывается Дом занимательной науки и техники для детей — создатель просит помочь всем миром

«Февраль — это все: либо находим решение, либо распускаем коллектив. Я подошел к водоразделу», — говорит Дмитрий Иванов, создатель казанского Дома занимательной науки техники, который увлек тысячи детей научно-техническими идеями.

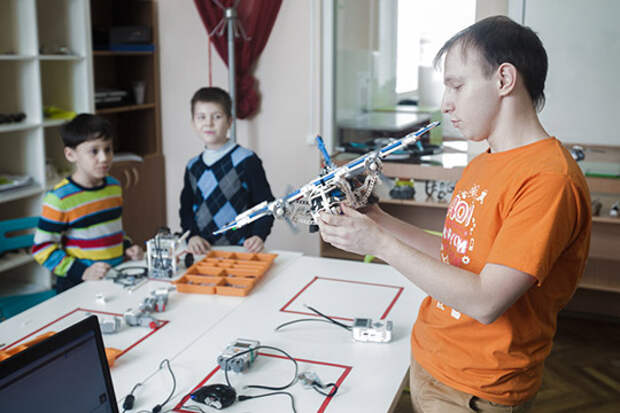

За 4,5 года некоммерческий проект так и не получил поддержки, хотя суммы нужны не столь значительные. Через «БИЗНЕС Online» Иванов обращается с последней отчаянной просьбой спасти начинание ко всем — власти, родителям, предприятиям, участникам списка Forbes... Создатель казанского Дома занимательной науки техники Дмитрий Иванов увлек тысячи детей научно-техническими идеями, но за 4,5 года некоммерческий проект так и не получил поддержкиФото: «БИЗНЕС Online»

Создатель казанского Дома занимательной науки техники Дмитрий Иванов увлек тысячи детей научно-техническими идеями, но за 4,5 года некоммерческий проект так и не получил поддержкиФото: «БИЗНЕС Online»

ПОЧЕМУ ИНЖЕНЕРЫ «БОИНГА» УДИВЛЯЛИСЬ ТАТАРСТАНСКИМ ДЕТЯМ

— Дмитрий, давайте коротко напомним читателям, что такое Дом занимательной науки и техники, идеологию проекта...

— В Татарстане немало кружков, но технических из них — менее 15 процентов. И как при этом создавать задел инженерных кадров? Везде техническое образование в завале, нет у него хозяина. В Советском Союзе средств как-то хватало: народные деньги перераспределялись так, что были и спорт, и дома пионеров, и искусство, и инженеры, а в нынешней структуре почему-то не получается. При этом заинтересовывать детей надо как можно раньше — между 5 и 12 годами, дальше профориентацию проводить очень трудно: включаются гормоны, пубертатный период. Откуда все эти жуткие случаи с нападениями в школах?

Да ребенок себя не нашел! Уже посчитали, сколько будет стоить система охраны во всех школах — 100 миллиардов рублей. Но делать надо не охрану (все равно не успеет отреагировать), а так, чтобы дети не доходили до той точки, когда они идут убивать. А на вузы посмотрите: в России много студентов, но мотивированно учатся не более 3–5 процентов. И получается, что за очень большие народные деньги университеты выдают шлак. Прорыв на таком материале сделать невозможно.Наша задача — зародить эти самые мотивацию, интерес. Вот мы проводим чемпионат по бумажным самолетикам. Казалось бы, ерунда, забава. Но посмотрите! Чемпионат прошлого года выиграл Виталий Клишев из Кайбиц. Он прочитал новость о нашем первенстве, поставил себе цель поехать, в интернете посмотрел, как делать самолетики, научился (а у него в селе никаких технических кружков нет, только макраме), победил. Его и других победителей мы повезли в российский инженерный центр компании «Боинг». Дети пищали от восторга! И они там такое выдавали, что инженеры «Боинга» чесали головы: «Где вы таких детей берете?!» Ребята же были вне себя от счастья, готовы были идти работать инженерами уже сейчас!

«Любого мальчишку вытащить с улицы — большое дело. Паиньки в космос не летают, как любил говаривать Георгий Михайлович Гречко»Фото: Дом занимательной науки и техники

«Любого мальчишку вытащить с улицы — большое дело. Паиньки в космос не летают, как любил говаривать Георгий Михайлович Гречко»Фото: Дом занимательной науки и техники

Или такая история. Одним из первых победителей чемпионата по бумажным самолетикам стал мальчишка из далекого закамского села. Через полтора месяца звонят оттуда: «Вы чего с пацаном сделали?!» «Что случилось? — спрашиваю. — Что не так?» И что выяснилось? Команду для поездки на олимпиаду по физике, химии как набирают? Ищут самых лучших. А тут набрали тех, кто в коридоре под руку попался. Мальчишка ничем не выделялся, троечник, зажатый. А тут приехал, самолетик сделал, достаточно хорошо по общей сумме выступил, победил. Он чего-то добился! Всё! Он стал лучше учиться, во всех проектах теперь участвует, у него цель появилась. Человек поверил в свои силы! А цена вопроса — пачка бумаги!.. К слову, по статистике большинство наших известных главных конструкторов — не из столиц, а из деревень, из провинции. Но советская власть их нашла и дала возможность стать тем, кем они стали. У нас — такая же задача. Этот Виталик — отличный пацан! Его теперь надо хватать и дальше — в лицей, в КАИ, в конструкторское бюро. Отпускать нельзя! Да и любого мальчишку вытащить с улицы — большое дело. Паиньки в космос не летают, как любил говаривать Георгий Михайлович Гречко, в общении с которым и родилась идея Дома занимательной науки и техники... Кстати, мы дожили до того момента, когда мальчишки не знают, как делается бумажный самолетик...

Так вот, в Европе и США на каждый миллион жителей — по два-три интерактивных центра типа нашего. Там осознали, что без этого не получат конкурентного преимущества в мире. России нужно примерно 300 таких центров, сейчас их 60, и, увы, все они держатся только на труде энтузиастов и еле выживают. А надо найти такую схему, которая позволила бы этим центрам работать бесконечно и максимально эффективно, не завися от отдельного человека.

— Что касается цели, понятно. А как намеревались ее достичь?

— Первая задача — чтобы каждый ребенок Татарстана мог посещать Дом регулярно, минимум два раза в год — чтобы зацепило. Поэтому билет должен быть доступным для всех слоев населения. Вторая задача — сделать один из лучших интерактивных центров в стране, с постоянно обновляемой экспозицией. И у нас есть такие экспонаты и разработки, что даже в Европе и Америке говорят: «Мы такого еще не делали». Это проекты по самолетостроению, космонавтике, робототехнике, материаловедению... И третья задача — чтобы это был центр развития, который бы воспитывал в какой-то мере всю окружающую среду, начиная от родителей и заканчивая школами и вузами.

«ЛИБО НАХОДИМ РЕШЕНИЕ, ЛИБО РАСПУСКАЕМ КОЛЛЕКТИВ»

— На что вы, так скажем, финансово надеялись, затевая проект?

— Задачи заработка не ставилось — изначально понимал, что придется вкладывать, вкладывать и вкладывать. Да и во всем мире такие проекты в прибыль очень тяжело выводятся. К примеру, в Швейцарии «Технораму» (7 тысяч квадратных метров, 3 этажа, 550 экспонатов, 6 лабораторий, 127 сотрудников, 280 000 посетителей в год) после 35 лет работы на 30 процентов поддерживает государство, 12 процентов это спонсоры, остальное зарабатывают сами. Бюджет — 10 миллионов франков.

Гречко тогда мне сказал: дело хорошее, республика — толковая, тебя поддержат. Мне страшно, говорю ему. Я ведь много лет работаю в бизнесе и понимаю, что это «черная дыра». Но, думал, буду тянуть это года два, а дальше будем развивать вместе с Татарстаном. Проект идет уже 4,5 года, из них 2,5 мы находимся в режиме выживания. В 2014-м по нам ударил кризис, в 2016-м — подкосил крах Татфондбанка, плюс по всей стране падает покупательная способность населения. Тот поток посетителей и кружковцев, который мы худо-бедно генерировали, идет на спад. Начали копить долги. Из 25 сотрудников осталось 11. И кое-что из того, что мы делали раньше, сегодня уже не потянем. А ведь мы первыми провели в республике чемпионаты — по квадрокоптерам, робототехнике, радиоэлектронике.

«Мы придумали детский технопарк „Алга“ — набор лабораторий, в которых можно получить первичные знания, а если тебе понравилось, — заниматься в кружке»Фото: Дом занимательной науки и техники

«Мы придумали детский технопарк „Алга“ — набор лабораторий, в которых можно получить первичные знания, а если тебе понравилось, — заниматься в кружке»Фото: Дом занимательной науки и техники

— Но можно возразить: сейчас появляются квазигосударственные интерактивные центры типа «Кванториума» — с готовым оборудованием, программами. Зачем тогда «кустарщина» вроде вашей?

— В Татарстане мы были первопроходцами. Мы придумали детский технопарк «Алга» — набор лабораторий, в которых можно получить первичные знания, а если тебе понравилось, заниматься в кружке. Наша особенность — кружковая работа, которой интерактивные центры обычно не занимаются. Наша задача — прокачивать как можно больше детей, до 9 тысяч в месяц, давать им базовые вещи, проводить такой интересный научно-технический ликбез, а потом включать их в кружковую работу. А это — уникальный продукт. Посмотрите, в Татарстане преподавателей кружковой работы почти не осталось. Для этого нужны люди, у которых глаза горят, только к ним идут дети.

В «Кванториуме» нет настоящих самолетов, вертолетов, спускаемых капсул космических кораблей. А детям обязательно надо потрогать что-то реальное — что летает, ездит, плавает, а не макет: они четко чувствуют, настоящее это или нет. Словом, «Кванториум» решает свой блок задач, а у интерактивного центра — более широкий охват, он универсален, способен зацепить больше детей и взрослых... Еще есть проекты типа «Зарницы», но они рассчитаны на младший возраст, и они, как фастфуд — развлекательные. У нас глубже — наука, технология, техника, более серьезные вопросы задаем. Сейчас создаем библиотеку конструкционных материалов для детей: задача — первокласснику объяснить, что такое сопромат.

«Детям обязательно надо потрогать что-то реальное — что летает, ездит, плавает, а не макет: они четко чувствуют, настоящее это или нет» Фото: «БИЗНЕС Online»

«Детям обязательно надо потрогать что-то реальное — что летает, ездит, плавает, а не макет: они четко чувствуют, настоящее это или нет» Фото: «БИЗНЕС Online»

— Сколько зарабатывает ваш центр?

— Из-за высокой сезонности выручка гуляющая: от 350 тысяч рублей до (такое было один раз) 1 миллиона 100 тысяч. Летние каникулы — мертвый сезон, а инфраструктуру все равно надо содержать, коллективу — платить. Самое большее у нас было 4800 посетителей в месяц.

— Насколько понимаю, этих поступлений не хватает...

— На сегодня задолженность по аренде — 2 миллиона 357 тысяч рублей. Руководство фабрики «Мелита», которой принадлежит наше помещение, понимает, что мы занимаемся хорошим делом, а потому терпеливо ждет, но и мы осознаем, что компания должна что-то получать за эти площади. Да и сами не можем копить долги до бесконечности. Собственные ресурсы я уже истратил полностью, скоро жена из дома выгонит. Февраль — это все: либо находим решение, либо фиксируем убытки, распускаем коллектив и начинаем как-то расплачиваться. Я подошел к водоразделу: это изначально был не мой проект, а строился для того, чтобы работать в Татарстане, и если он людям в республике нужен, то...

«Из-за высокой сезонности выручка гуляющая: от 350 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч. Летние каникулы — мертвый сезон»Фото: «БИЗНЕС Online»

«Из-за высокой сезонности выручка гуляющая: от 350 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч. Летние каникулы — мертвый сезон»Фото: «БИЗНЕС Online»

«ОТЧИТАЕМСЯ ЗА КАЖДУЮ КОПЕЙКУ»

— Какой возможен выход из ситуации? Просчитывали варианты?

— Детей нашей главной целевой группы (от 5 до 12 лет) только в Казани 160 тысяч. Если родители каждого будут переводить при помощи смс по 2 рубля в месяц, мы уже часть вопросов закроем, по 10 — получим бюджет, по 50 — сделаем билеты бесплатными. А по Татарстану в целом — 400 тысяч наших потенциальных потребителей. Словом, это вызов родителям: вам нужно, чтобы мы работали? Тогда вот расчетный счет, мы отчитаемся за каждую копейку и сохраним проект.

Второй вариант. «БИЗНЕС Online» каждый год печатает рейтинги самых крутых предпринимателей Татарстана. Почему бы этим людям не поддержать проект? В конце концов, эти дети — их будущие сотрудники, состоявшиеся люди, хорошие клиенты и заказчики. Если каждый из топ-300 предпринимателей ежемесячно поможет нам хотя бы 15 тысячами рублей, мы выйдем на бюджет развития и сможем принимать всех посетителей бесплатно. Это примерно зарплата одной уборщицы, а КПД для будущего республики будет огромный. Мы же готовы плотно работать со своими партнерами. В интерактивном центре Лос-Анджелеса (крупнейшем в США) есть целая стена, на которой золотыми буквами высечены имена тех, кто поддерживает проект.

«Наша задача — прокачивать как можно больше детей, давать им базовые вещи, проводить такой интересный научно-технический ликбез, а потом включать их в кружковую работу»Фото: «БИЗНЕС Online»

«Наша задача — прокачивать как можно больше детей, давать им базовые вещи, проводить такой интересный научно-технический ликбез, а потом включать их в кружковую работу»Фото: «БИЗНЕС Online»

Отдельный посыл — тем, кто у нас в списке «Форбс». Средства на Дом заложили бы фундамент для дальнейшего развития земли, которая их в этот список и поместила.

И вопрос к нашим большим предприятиям. С ними сложно: даже если хочет крупный завод помочь, у него нет на то законодательной базы. Может быть, Татарстану надо выйти с инициативой: если предприятие поддерживает такой проект, как наш, кружковую работу, то это засчитывается ему в виде неких преференций? К тому же в наше время перед детьми надо ставить большие реальные задачи — запустить спутник, построить самостоятельно самолет. В России такого пока не делается нигде. А вот в Америке школьники на трехмерном принтере напечатали двигатель, который ракету поднял чуть ли не в космос. В партнерах у них — «Локхид Мартин»! Почему за границей крупные компании вкладывают в работу с детьми, а у нас нет? Наверное, там это делается не только по доброте душевной, но еще и потому, что корпорации получают за это некие налоговые вычеты.

Спасение нашего центра — это и вызов всем политическим партиям: чем можете помочь проекту, который реально ежедневно работает на будущее России?

«Почему за границей крупные компании вкладывают в работу с детьми, а у нас нет?»Фото: «БИЗНЕС Online»

«Почему за границей крупные компании вкладывают в работу с детьми, а у нас нет?»Фото: «БИЗНЕС Online»

— Понятно, что оплата долга — временный выход из ситуации. Что надо поменять радикально?

— Надо создавать государственно-частное партнерство — такое, которое обеспечит непрерывное существование этого проекта, даст стабильное финансирование для эффективной работы.

Далее. У нас старое, 1936 года постройки, здание. Летом в нем жарко, зимой холодно. Ремонтировать его... проще новое построить. Если мы хотим вести серьезную кружковую работу, надо, чтобы было другое здание и в другом месте. В июле мы встречались с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, он сказал, что это дело государственной важности. Было обещано, что нам какое-то помещение подыщут. КНИТУ-КАИ предложил свой старый спортзал. Но здание это старое, реконструкция займет минимум год, на нее нужны немалые средства. Я прошу хотя бы временно переселить нас в НКЦ «Казань».

В детстве я ходил в авиамодельный кружок Дома пионеров, стал инженером, занимаюсь интересными делами всю жизнь. Но Дом пионеров был отдельным зданием, отдельной структурой. Сейчас некоторые развивающие детские проекты стараются ставить в торговые центры. Но Дома пионеров никогда не стояли на базарах, это всегда были храмы науки и техники, с соответствующим отношением. Если мы посмотрим на «Технораму» в Швейцарии, «Эврику» в Финляндии, Технический музей в Норвегии, центр Немо в Голландии, Музей будущего в Токио, — это всегда современное здание в центре города. Потому что это место силы!

«Мы встречались с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, он сказал, что это дело государственной важности»Фото: prav.tatarstan.ru

«Мы встречались с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, он сказал, что это дело государственной важности»Фото: prav.tatarstan.ru

НКЦ стоит на правильном месте — в центре города. Парковка, условия такие, что никаких проблем с лицензированием, там можно создать лаборатории, есть кинозал для показа научно-популярных фильмов, есть кафе, из которого мы могли бы сделать первое детское научное кафе в России. Рядом красивейшая набережная, водная гладь Казанки... Это могло бы стать символом Татарстана, Дворцом науки и техники... Ведь есть же другой значимый символ — Дворец земледельцев... Мы бы не помешали действующим там музею Тысячелетия Казани и танцевальному коллективу. У меня самого все дети — музыканты. Музыка, танцы — это очень важно, но без инженеров мы попросту не выживем.

Давайте все вместе будем развивать этот проект, но сначала — спасем его. Готов ли к этому народ? Если нет — закрываем дело. Изначально было понятно, что в какой-то момент оно потребует больших усилий, перехода на иной качественный уровень, и сейчас такой момент настал. Что мог сделать, я сделал, дальше проект в руках республики и людей, которые здесь живут.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/372797

Свежие комментарии