23 июня 1960 года было выпущено постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №714-295 «О создании ракетопланов, космопланов, спутников-разведчиков и баллистических ракет с самонаведением»

1 ноября 1963 года с космодрома Байконур был запущен спутник нового типа, получивший официальное название «Полёт-1». От предшественников он отличался тем, что мог многократно маневрировать в космосе, меняя по команде высоту и наклонение орбиты. В опубликованных официальных сообщениях утверждалось, что запуск «Полёта-1» является шагом к созданию более совершенных космических кораблей, однако в действительности его назначение было совершенно противоположным — аппарат разработали для уничтожения любых искусственных орбитальных объектов.

Проект «ИСУС»

С появлением технической возможности запускать на орбиту космические аппараты расширилась и область применения средств дистанционной разведки. Советские и американские инженеры азартно ввязались в «гонку» по созданию систем спутниковой разведки. При этом изначально СССР делал ставку на унификацию космических кораблей, а Соединённые Штаты, располагая более совершенной технологической базой, сразу пошли по пути проектирования специализированных аппаратов.

Разумеется, в ходе разработки спутников-шпионов военные с обеих сторон задумались о противодействии. К примеру, в Научно-исследовательском институте №2 Министерства обороны СССР (НИИ-2 МО) была сформирована специальная группа, которая взялась исследовать осуществимость создания эффективной противокосмической обороны. Проведя анализ, она установила, что в ближайшее время околоземные орбиты станут настоящим «полем боя», завоевание которого даст победителю стратегическое преимущество в глобальном противостоянии.

В ответ на запрос советского правительства главные конструкторы бюро, причастных к развитию ракетостроения в стране, выдвинули предложения по противокосмической обороне. В ноябре 1960 года Сергей Павлович Королёв (ОКБ-1), Артём Иванович Микоян (ОКБ-155) и Григорий Васильевич Кисунько (СКБ №30 КБ-1) обратились к главе государства Никите Сергеевичу Хрущёву с проектом комплекса, состоявшего из трёхступенчатого варианта межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, беспилотного космического аппарата-перехватчика и радиолокационных средств системы противоракетной обороны «А». Однако они опоздали: инициативу перехватил Владимир Николаевич Челомей, возглавлявший Опытно-конструкторское бюро №52 (ОКБ-52, позднее — НПО машиностроения).

23 июня 1960 года было выпущено постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №714-295 «О создании ракетопланов, космопланов, спутников-разведчиков и баллистических ракет с самонаведением». В нём ОКБ-52 предписывалось в сотрудничестве с другими конструкторскими коллективами начать разработку сразу по четырём сложнейшим направлениям: беспилотный и пилотируемый орбитальные ракетопланы (шифр системы «Р»), беспилотный космоплан для исследования Луны, Марса и Венеры (шифр системы «К»), управляемый спутник для осуществления морской разведки (шифр системы «УС») и баллистическая ракета с системой самонаведения на последней ступени (шифр системы «УБ»). При этом задачу уничтожения вражеских спутников предполагалось возложить на пилотируемый ракетоплан массой 10-12 т при общем весе всей системы 300 т.

Конечно, Челомей, взявшись за космическую тематику и выстраивая поистине наполеоновские планы, внимательно ознакомился с инициативами конкурентов и довольно быстро осознал, что тяжёлый возвращаемый ракетоплан в итоге окажется более дорогим и менее эффективным, чем простой одноразовый противоспутник. Здесь напрашивалась аналогия с самолётами-перехватчиками и зенитными ракетами системы противовоздушной обороны: итоги изнурительной охоты на американские высотные разведчики U-2, завершившейся в мае 1960 года, убедительно показали, что будущее за беспилотными средствами.

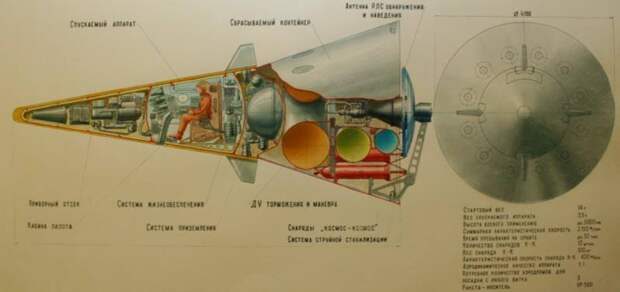

Пилотируемый орбитальный истребитель спутников (ракетоплан) конструкции ОКБ-52. Архивная иллюстрация из книги «Огранка “Алмазов”» (2019)

Пилотируемый орбитальный истребитель спутников (ракетоплан) конструкции ОКБ-52. Архивная иллюстрация из книги «Огранка “Алмазов”» (2019)Однако не было ясности по вопросу, возможно ли применить новейшие достижения ПВО к объектам, которые движутся на орбитальных высотах и скоростях. За ответами Челомей обратился к профильным специалистам Конструкторского бюро №1 (КБ-1), занимавшегося ракетными системами для противовоздушной и противоракетной обороны, и Специального конструкторского бюро №41 (СБК-41, в дальнейшем — ОКБ-41), которое проектировало авиационное ракетное вооружение. Конструктор Константин Александрович Власко-Власов вспоминал:

«ОКБ-52 <…> было способно решить все вопросы, касающиеся ракетно-космических средств этих систем. Но у него не было смежной организации, которая могла бы разработать бортовые и наземные радиотехнические устройства радиотелеуправления.

Побывав в Комиссии Президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК), Челомей встретился с Л.И. Горшковым (заместителем председателя ВПК). Леонид Иванович посоветовал ему обратиться по поводу привлечения надёжного смежника в КБ-1, к А.А. [Александру Андреевичу] Расплетину и А.И. [Анатолию Ивановичу] Савину. По мнению Горшкова, это была единственная организация, способная успешно решить такую сложную задачу.

Челомей так и сделал. Изложив суть вопроса Расплетину и Савину, он предложил принять участие в создании этих космических систем. Расплетин в принципе согласился, но сказал, что у него сейчас свободных специалистов нет. Однако Савин сказал, что ему надо подумать, посоветоваться со своим «народом». На этом их беседа закончилась».

В то же время космические достижения других бюро, которыми их сотрудники по праву гордились, вызывали понятную зависть и желание присоединиться к новому величественному делу, поэтому Савин под давлением «народа» и при поддержке Расплетина решил отказаться от проекта авиационной ракеты К-9, а высвободившиеся силы направить на решение задач, сформулированных Челомеем.

Другой проблемой стал выбор носителя для выведения спутника-перехватчика на орбиту. Хотя в постановлении от 23 июня прямо говорилось, что ОКБ-52 должно использовать в качестве основы для проектирования ракету Р-7, Челомей хотел создать собственное «изделие», которое можно было бы долго хранить в заправленном состоянии и быстро подготовить к пуску. 3 августа он собрал большое совещание с участием представителей различных бюро и заинтересованных ведомств, на котором было принято решение о формировании Совета главных конструкторов и составлении сквозного плана работ над линейкой новых ракет стартовой массой 150, 300 и 600 т. Непосредственным конструированием первой ракеты, получившей обозначение Р-200 (позднее — УР-200), занялся коллектив Филиала №1 ОКБ-52 в Филях под руководством Виктора Никифоровича Бугайского.

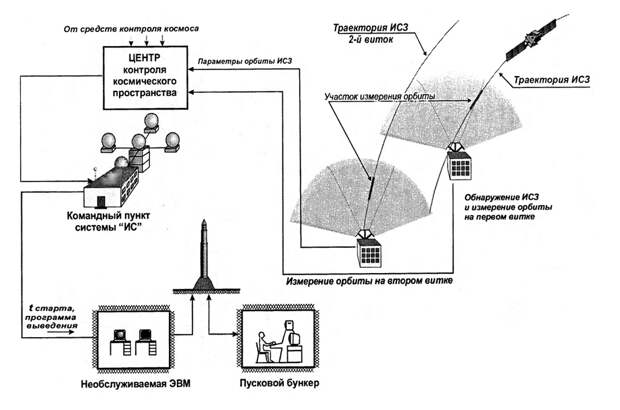

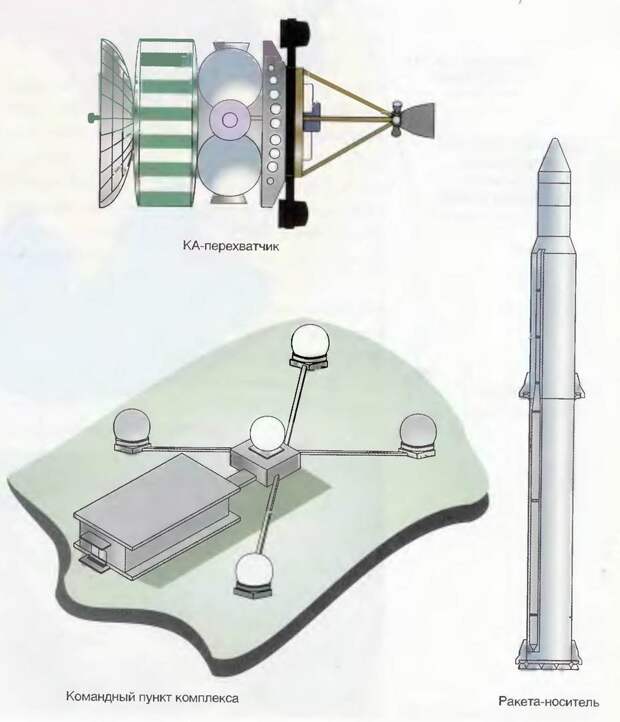

Параллельно сотрудники Савина разрабатывали принципы построения комплекса, который можно было бы использовать как для эксплуатации спутников морской разведки «УС», так и для истребителей спутников — «ИС». Чтобы эффективно поразить вражеский космический аппарат, требовалось иметь наземную систему его обнаружения и идентификации, поэтому в структуре комплекса появились радиолокационные узлы обнаружения спутников ОС-1 (г. Иркутск) и ОС-2 (г. Балхаш) — расстояние между ними выбрали по среднему межвитковому «шагу» спутников. ОС-1 находит объект и определяет параметры его движения, после чего данные передаются на Командно-измерительный пункт (КИП), где оценивается степень угрозы. Если принято решение о перехвате, то рассчитывается траектория выведения истребителя спутников, и определяется время его старта, чтобы поразить цель на втором витке после обнаружения. После запуска «ИС» необходимо определить параметры его движения и внести коррективы, что поручалось ОС-2. Соответствующие данные передаются на борт перехватчика, чтобы он мог провести маневрирование и выйти в район цели. Затем «ИС» с помощью аппаратуры самонаведения обнаружит врага, приблизится к нему и уничтожит подрывом боевой части. Вероятность поражения аппарата противника на высотах от 250 до 1000 км при такой схеме оценивалась в 90-95%.

Условная схема взаимодействия системы «ИС». Иллюстрация из книги К.А. Власко-Власова «От “Кометы” до “Око”» (2002)

Условная схема взаимодействия системы «ИС». Иллюстрация из книги К.А. Власко-Власова «От “Кометы” до “Око”» (2002)Предложения Челомея понравились руководству страны, и 16 марта 1961 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №258-110 «О развитии работ по противоспутниковой обороне и космической разведке». В нём довольно подробно был расписан план создания космических аппаратов «ИС» и «УС», причём ставились довольно жёсткие сроки: начало испытаний ракеты-носителя вкупе с наземным комплексом должны были начаться в третьем квартале 1962 года, а всю систему «ИС» требовалось представить на комплексные испытания в четвёртом квартале 1963 года. Примечательно, что первые запуски прототипов предполагали осуществлять не на УР-200 (8К81), а ракетами других бюро: Р-7А (8К74), Р-14 (8К65) и Р-16 (8К64).

В апреле 1961 года аванпроект комплекса был готов, а в мае поступили материалы от многочисленных смежников, в том числе предэскизный проект по ракете-носителю УР-200. Работы по темам «ИС» и «УС» шли в настолько крепкой связке, что по ним проходили общие совещания, которые так и называли: «заседания по ИСУСам».

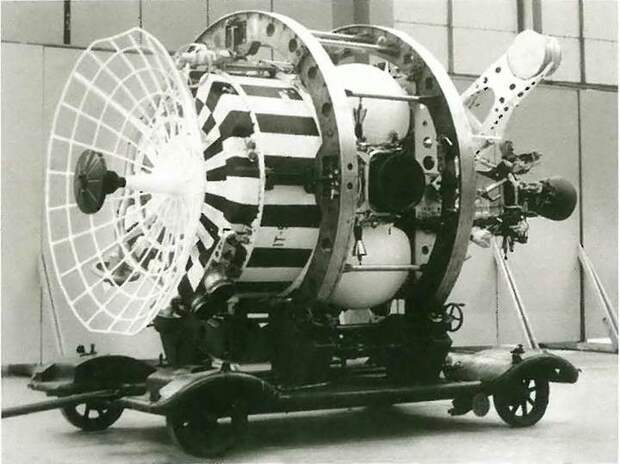

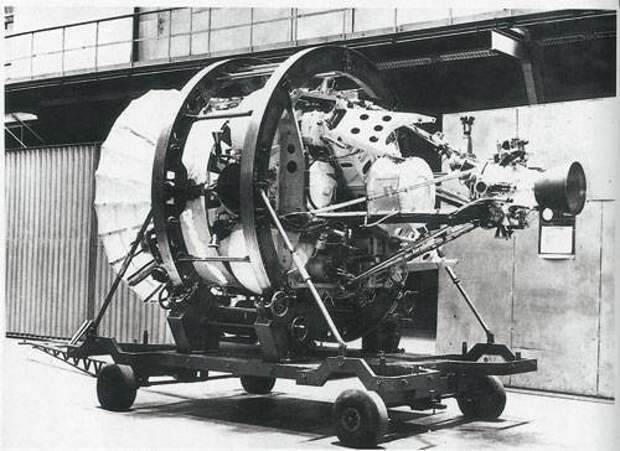

Когда пришло время создавать сам перехватчик, после перебора вариантов сотрудники ОКБ-52 и СКБ-41 остановились на пространственной ферменной конструкции без фюзеляжа. Космическая головная часть «ИС», получившая обозначение 5В91, состояла из собственно аппарата-перехватчика, сбрасываемого обтекателя и проставки для установки на ракету. Сам аппарат массой 2,1 т представлял собой силовую раму, в «носовой» части которой устанавливался приборный отсек — контейнер, называемый «шайбой». Спереди «шайбы» расположили сетчатую параболическую антенну с излучателем для поиска и самонаведения диаметром 2,1 м. Внутрь «шайбы» поместили командную систему радиоуправления, бортовой вычислительный комплекс, радиолокационную станцию, систему ориентации и стабилизации, источники питания, телеметрическое оборудование, радиопередатчик со своими антеннами, распределительные и вспомогательные устройства. За приборным отсеком на силовой рамке монтировались шары-баки с топливом и баллоны со сжатым газом. Там же находились четыре двигателя коррекции, расположенные перпендикулярно друг к другу. За шарами и баллонами размещался «спецотсек» с двумя выдвижными «спецгрузами» боевой части. В хвостовой части устанавливались двигатели разгона, жёсткой и мягкой стабилизации.

Владимир Абрамович Поляченко, назначенный ведущим конструктором перехватчика «ИС», позднее вспоминал:

«К этому времени в космосе уже летали наши космонавты и американские астронавты, были запушены различные автоматические спутники Земли, но задача проведения многократного и широкого маневрирования в космосе оставалась всё ещё не решённой. Именно космические аппараты ИС и должны были доказать возможность проведения таких манёвров. Это было их основной функцией при выполнении боевой задачи сближения с целью и её уничтожения.

Для этого в нашем ОКБ спроектировали совершенно новую двигательную установку, способную многократно запускать ЖРД в космосе, обеспечивая надёжную подачу топлива к ним как при действии перегрузок различного направления, так и в условиях невесомости. Набор жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) должен был выдавать строго дозированные импульсы тяги при продольных и поперечных манёврах, ориентации и стабилизации космического аппарата. Для разгона и поперечного управления применялись шесть двигателей КБ А.М. [Алексея Михайловича] Исаева тягой по 400 кг, а двигатели «жёсткой» и «мягкой» стабилизации — микро-ЖРД тягой по 16 кг и 1 кг на двухкомпонентном топливе — были специально разработаны в ОКБ С.К. [Сергея Константиновича] Туманского. Они должны были работать «пачками» (сериями) импульсов. Топливные баки с металлической полусферической диафрагмой для вытеснения горючего и окислителя были впервые созданы и отработаны в ОКБ-52.

Испытания двигательной установки проводились на подмосковном стенде под Загорском. Крепилась она вертикально, так что сопла двигателя разгона были направлены вниз, крестообразно расположенные двигатели управления «смотрели» на все четыре стороны, а «малыши» вообще образовывали гирлянду. При огневых испытаниях ЖРД, работая по полётной циклограмме, они создавали такой фейерверк, что даже у видавших виды стендовиков это зрелище вызывало изумление и восторг».

Проект перехватчика системы «ИС» предусматривал использование двух вариантов боевых частей (каждая — по 100 кг): с прожекторным полем поражения (при залпе «вдогон») и с радиальным разбросом осколков (по типу боевой части зенитной ракеты). Чтобы ускорить процесс, параллельно с эскизным проектом в ОКБ-52 велись работы по выпуску конструкторской документации и изготовлению отдельных узлов.

Военное начальство, курировавшее проект, сформулировало довольно жёсткие требования к оперативности действий комплекса «ИС». Достаточно сказать, что старт ракеты с перехватчиком должен был производиться через час после выдачи целеуказания. В то время осуществить за такой короткий срок вывоз носителя с технической на стартовую позицию, установку на стартовый стол и проведение проверок было очень трудно. Но специалисты Конструкторского бюро транспортного машиностроения (КБТМ) под руководством Всеволода Николаевича Соловьёва справились с этой задачей: после принятия на вооружение серийная ракета с присоединённым перехватчиком хранилась в заправленном состоянии и постоянной боевой готовности.

Если со стартовой позицией «ИС» всё было более или менее ясно (она хорошо вписалась в существующую инфраструктуру Байконура), то место под Командно-измерительный пункт ещё следовало определить. Рекогносцировочная комиссия Войск ПВО выбрала район в окрестностях посёлка Дуброво под Ногинском (Московская область). В октябре 1962 года там началось строительство площадки, получившей шифр «Объект 224Б». Он был сдан в рекордные сроки — за два года. К тому времени была готова почти вся аппаратура КИПа, и прошли обучение офицеры, которым предстояло нести на нём дежурство. В войсках он получил название Центральный экспериментальный командно-вычислительный пункт управления и наведения комплекса «ИС».

Опасный «Полёт»

В начале 1963 года специалисты завершили сборку первых перехватчиков И-2Б (таков был шифр у «объектов» с двигателями Алексея Исаева): №101 — стендовый вариант, №102 и №103 — лётные образцы. Продолжалось изготовление перехватчиков И-1Б (с двигателями Сергея Туманского): №111 — стендовый вариант, №112 и №113 — лётные образцы.

11 февраля в большом цехе Филиала №1 ОКБ-52 состоялся показ образцов новой техники. Его посетили Никита Хрущёв и Леонид Брежнев; присутствовали также высокопоставленные военные во главе с министром обороны Родионом Малиновским. Владимир Поляченко рассказывал:

«Осмотрели ракеты УР-200, УР-500, головные части. Я находился около спутника ИС, рядом стоял глобус с орбитами, по которым бегали огоньки, показывая схему перехвата в космосе. На магнитофон записали мой репортаж о происходящем и всё это показали Хрущёву. Челомей обходил экспонаты, за ним следовала свита Хрущёва, к которой примкнул и Сергей [Никитич] Хрущёв. Несколько раз Хрущёв проехался насчёт авиации и главкома ВВС [Константина Андреевича] Вершинина. И при осмотре УС («лучше и дальше, чем самолёты»), и при показе УР-200 («за одну штуку Вершинина можно иметь десять штук УР-200»). Покидая зал, Хрущёв попрощался со всеми за руку».

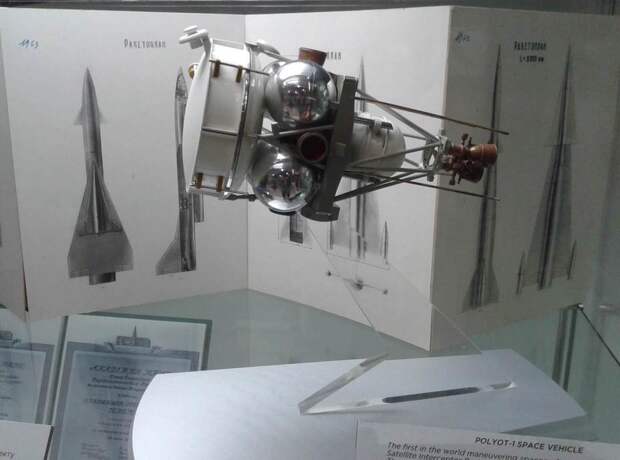

Прототип космического аппарата-перехватчика системы «ИС» (И-2Б №102, «Полёт-1»). ВПК «НПО машиностроения»

Прототип космического аппарата-перехватчика системы «ИС» (И-2Б №102, «Полёт-1»). ВПК «НПО машиностроения»npomash.ru

23 мая вышло решение Военно-промышленной комиссии (ВПК) по первому и второму этапам разработки «ИС», уточнявшее сроки поставок «объектов» и проведения испытаний. К тому моменту с ОКБ-1 Королёва были полностью согласованы все необходимые вводные для запуска прототипа перехватчика с использованием ракеты Р-7А (специальная модификация получила индекс 11А59). Отработку отделения аппарата от второй ступени провели на доводочной базе Лётно-исследовательского института (ЛИИ) в подмосковном Жуковском. Чтобы «объект» безударно вышел из проставки, было решено установить пороховые двигатели отброса второй ступени — испытания проводились на макетах, но с реальными двигателями.

В сентябре аппарат И-2Б №102 доставили на Байконур, в Монтажно-испытательный корпус ОКБ-1 (2-я площадка). Вместе с ним привезли специальный стенд, созданный в Филиале №2 ОКБ-52 (на «Семёновской») и позволявший поворачивать перехватчик относительно трёх осей. Он помог конструкторам «ИС» избежать больших неприятностей: при вращении «объекта» на технической позиции космодрома они услышали посторонний шум, а когда вскрыли приборный отсек, то обнаружили свободно перекатывающуюся гайку. Оказавшись в невесомости, та могла привести к аварии, причину которой установить на Земле не было возможности. Сегодня все космические аппараты проворачивают на стендах в ходе процедуры, которую инженеры называют «минутой молчания».

Генеральный конструктор В.Н. Челомей (второй справа) на Байконуре в составе Госкомиссии. ВПК «НПО машиностроения»

Генеральный конструктор В.Н. Челомей (второй справа) на Байконуре в составе Госкомиссии. ВПК «НПО машиностроения»npomash.ru

В течение сорока дней все предпусковые работы были завершены, и Государственная комиссия по лётным испытаниям «ИС» под председательством начальника космодрома генерал-майора Александра Григорьевича Захарова, приняла решение о запуске. Владимир Поляченко вспоминал:

«Предпусковой ночью, 1 ноября 1963 года, я проснулся от чувства тревоги — мне снилось, что мы неправильно собрали головной обтекатель нашего первого космического аппарата. Мысленно прокрутил все заключительные операции по сборке объекта и его стыковке с ракетой, а в ушах звучало предупреждение В. Челомея: «Смотри внимательно. Все пиросредства, замки, механизмы — за тобой лично…» Таким образом, кроме общих обязанностей ведущего конструктора по системе ИС, на меня он возложил ответственность за все механические операции на полигоне. А это уже серьёзнее.

И вот наступил долгожданный день. На смотровой площадке — руководство Госкомиссии, генеральный конструктор. <…> Здесь же главные конструкторы систем, представители министерств и ведомств. В 11 час. 56 мин. стартует ракета с нашим первым космическим аппаратом.

Порядок запуска в космос на этой площадке уже отработан. Полигонная служба ведет счёт секундам, следуют чёткие доклады: «…десятая секунда, крен, рысканье в норме…» И как будто специально для меня: «Есть отделение обтекателя!» Напрасно я волновался этой ночью… И наконец: «Космический аппарат отделился от ракеты-носителя». Ракетчики поздравляют друг друга. Челомей благодарит их за чёткую работу, а у нас самые ответственные события ещё впереди. Чтобы выйти на опорную орбиту, космическому аппарату нужно занять правильную ориентацию, застабилизироваться и в нужное время включить разгонный двигатель, «добрав» недостающие 300 м/с скорости. Это произойдет уже вне зоны видимости радиосредств полигона.

Руководство перемещается в монтажно-испытательный корпус, на второй этаж, в комнату Госкомиссии по испытаниям. Томительное ожидание. И вот измерительные пункты сообщают «Космический аппарат — на расчётной орбите. Все манёвры в космосе выполнены в соответствии с программой». Программа эта, рассчитанная на полтора витка, была весьма сложной. После первого включения разгонного двигателя спутник вышел на опорную орбиту с высотой в перигее 339 км и в апогее 592 км. Затем по командам системы управления его двигатели включались многократно в продольном и поперечном направлениях. В течение этого времени аппарат управлялся и стабилизировался двигателями «жёсткой» и «мягкой» стабилизации. После всех манёвров он перешёл на конечную орбиту с высотой в перигее 343 км и в апогее 1437 км, изменив также угол наклона орбиты к плоскости экватора. Программа была выполнена полностью.

Владимира Николаевича [Челомея] тепло и сердечно поздравляют. Звучат смех, шутки, царит непринужденная обстановка. Доклады в Москву, оттуда — поздравления».

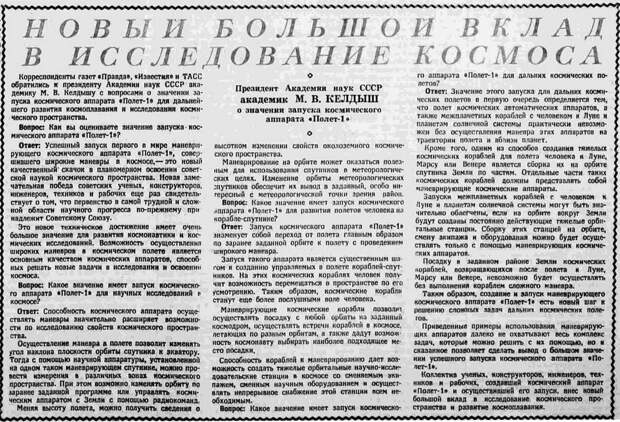

Передовица газеты «Правда», посвящённая запуску космического аппарата «Полёт-1», от 2 ноября 1963 года

Передовица газеты «Правда», посвящённая запуску космического аппарата «Полёт-1», от 2 ноября 1963 годаПосле выхода на орбиту прототип перехватчика получил официальное имя — «Полёт-1». В сообщении ТАСС, которое в тот же день прозвучало по радио, а затем было опубликовано в газетах, говорилось:

«В соответствии с программой освоения космического пространства и дальнейшего совершенствования космических кораблей в Советском Союзе проводится разработка космических аппаратов, позволяющих осуществлять в ходе орбитальных полётов широкое маневрирование во всех направлениях.

Проводимые работы позволят решить задачу управления в полёте космическими кораблями, направляя их в требуемые районы для получения научной информации, связанной с исследованием космического пространства.

В целях выполнения указанной программы 1 ноября 1963 года в Советском Союзе произведен запуск управляемого маневрирующего космического аппарата «Полёт-1», оборудованного специальной аппаратурой и системой двигательных установок, обеспечивающих его стабилизацию и проведение широкого маневрирования в околоземном космическом пространстве. <…>

Таким образом, впервые осуществлено многократное широкое маневрирование космического аппарата в условиях космоса».

Рядом с сообщением был опубликован фрагмент выступления Хрущёва на приёме в честь премьер-министра Лаоса — принца Суванна Фумы. Глава государства заявил:

«То, что мы запускаем космические корабли, — это не новость. Мы уже несколько лет их запускаем, и они благополучно летают в космосе. Но сегодняшний корабль — это большая новость. Если раньше корабли, запущенные на орбиту, главным образом совершали полёты в том направлении, которое им задавали, когда запускали их с Земли, то новый космический корабль, который запущен сегодня, совершает широкие манёвры в космосе, меняя плоскость орбиты и высоту.

То, что нами запущен такой корабль, свидетельствует о том, что человеческая мысль поднялась на более высокую ступень».

11 ноября в советских газетах появилось интервью Мстислава Всеволодовича Келдыша, который в то время был президентом Академии наук. Среди прочего он сказал:

«Успешный запуск первого в мире маневрирующего космического аппарата «Полёт-1», совершившего широкие манёвры в космосе, — это новый качественный скачок в планомерном освоении советской наукой космического пространства. Новая замечательная победа советских учёных, конструкторов, инженеров, техников и рабочих ещё раз свидетельствует о том, что первенство в самой трудной и сложной области научного прогресса по-прежнему принадлежит Советскому Союзу».

Получается, что после запуска маневрирующего прототипа перехватчика «ИС» советские политики и учёные заявили претензию на очередной исторический приоритет. Однако она не была оправданной, поскольку американские разведывательные спутники «Дискаверер» (Discoverer) тоже были управляемыми, и, по крайней мере, один из них под названием «Дискаверер-21» (Discoverer 21, Corona RM-2) выполнил 18 февраля 1961 года манёвр с подъёмом орбиты.

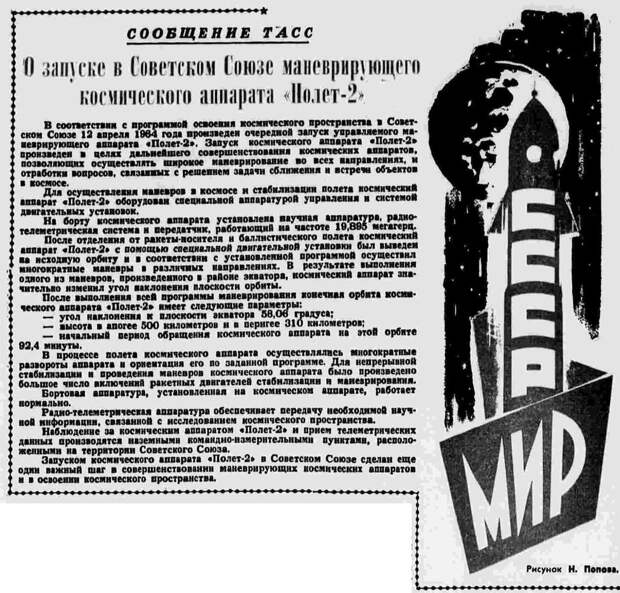

Сообщение ТАСС о запуске космического аппарата «Полёт-2», опубликованное в газете «Правда» 13 апреля 1964 года

Сообщение ТАСС о запуске космического аппарата «Полёт-2», опубликованное в газете «Правда» 13 апреля 1964 годаСледующим аппаратом, который начали готовить к запуску, стал И-1Б №112. В отличие от предшественника, на нём стояли двигатели не с вытеснительной, а с турбонасосной подачей топлива, работоспособность которой в условиях невесомости вызывала сомнения. Прототип перехватчика был отправлен на космодром в марте 1964 года, а 12 апреля его запустили на орбиту под названием «Полёт-2». В сообщении ТАСС говорилось:

«После выполнения всей программы маневрирования конечная орбита космического аппарата «Полёт-2» имеет следующие параметры:

— угол наклонения к плоскости экватора 68,06 градуса;

— высота в апогее 500 километров и в перигее 310 километров;

— начальный период обращения космического аппарата на этой орбите 92,4 минуты.

В процессе полёта космического аппарата осуществлялась многократные развороты аппарата и ориентация его по заданной программе. Для непрерывной стабилизации в проведения манёвров космического аппарата было произведено большое число включений ракетных двигателей стабилизации и маневрирования».

Все системы «объекта» отработали нормально, только двигательная установка Туманского, как и опасались его коллеги, сбоила. Тем не менее, результаты выглядели впечатляюще, и система «ИС» получила основания для дальнейшего развития в рамках создания более мощного комплекса Службы контроля космического пространства (ККП).

В этот период должен был завершиться переход «ИСУСов» на ракету-носитель УР-200 (8К81), под которую на «левом» фланге космодрома Байконур создавалась отдельная инфраструктура: стартовая позиция — площадка 90, техническая позиция — площадка 92, жилой городок — площадка 95. В сентябре там был организован показ готовой техники для членов правительства, включая Хрущёва и Брежнева, с запуском УР-200, который прошёл идеально.

Утверждённая программа предусматривала несколько запусков для проверки работоспособности комплекса «ИС» с использованием новой ракеты, однако из-за отставки Хрущёва проекты ОКБ-52 потеряли поддержку властей. Челомей пытался отстоять свою ракету, и в декабре была создана специальная «бригада» во главе с Александром Расплетиным и Анатолием Савиным, которые взялись доказать, что Р-36 (8К67) конструкции Янгеля больше подходит для выведения «ИСУСов» на орбиту, чем «изделие» ОКБ-52.

Челомей указывал, что замена носителя приведёт к «большой потере времени», но к его мнению не прислушались. 25 декабря состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято решение отказаться от УР-200 в пользу Р-36. Головным разработчиком по системе «ИС» стало Особое конструкторское бюро №41 (ОКБ-41) под руководством Анатолия Ивановича Савина.

Космический аппарат-перехватчик системы «ИС» в цехе. Архивное фото из книги В.В. Сачкова «Полвека на переднем крае» (2018)

Космический аппарат-перехватчик системы «ИС» в цехе. Архивное фото из книги В.В. Сачкова «Полвека на переднем крае» (2018)Боевые «Космосы»

Перевод военных заказов в другие «фирмы» не мог не сказаться на готовности «ИС». В истории спутниковых перехватчиков возникла пауза.

В августе 1965 года коллектив Особого конструкторского бюро №586 (ОКБ-586, с октября 1966 года — КБ «Южное»), который возглавлял Янгель, приступило к созданию ракеты «Циклон-2» (11К69) на основе «глобальной» ракеты Р-36орб (8К69). На 90-й площадке Байконура началось строительство двух стартовых комплексов для запуска «ИСУСов». Однако работа над носителем затягивалась, поэтому в марте 1966 года для ускорения процесса был выпущен проект «промежуточного» варианта — ракеты «Циклон» (или «Циклон-2А», 11К67).

Главный конструктор М.К. Янгель (стоит справа) и его первый заместитель В.С. Будник. Архивное фото из книги «Конструкторское бюро “Южное”. Люди и ракеты» (2014)

Главный конструктор М.К. Янгель (стоит справа) и его первый заместитель В.С. Будник. Архивное фото из книги «Конструкторское бюро “Южное”. Люди и ракеты» (2014)27 октября 1967 года ракета «Циклон-2А» вывела на орбиту прототип перехватчика И-2БМ №104, собранный специалистами ОКБ-52 с целью отработки системы «ИС» на новом носителе. Владимир Поляченко писал в мемуарах:

«Накануне, 26 октября в десять утра на нулевой отметке стартовой позиции был митинг. Выступил Савин, отметил отличный, самоотверженный труд расчётов, призвал провести оставшиеся операции так же уверенно. «И не старайтесь трудиться лучше, чем трудились до сих пор, так как излишнее старание может и повредить».

В день пуска — подъём в четыре часа тридцать минут по местному времени. Для пуска дали «окно» с семи часов до семи часов десяти минут — всего десять минут, это в связи с пуском [беспилотного] корабля «Союз» с площадки №1. А у нас на 90-й всё шло по плану, и вдруг: «задержка десять минут!» Когда отстыковались бортовые электроразъёмы объекта, сорвалась готовность носителя. Чего-то не учли. Генерал-лейтенант А.Г. [Андрей Григорьевич] Карась добивается увеличения интервала для пуска до двадцати минут. А в это время солдат Желтиков вставил перемычку в нужную цепь, и готовность восстановилась! В семь часов пятнадцать минут дали пятиминутную готовность, а далее без задержек. На три счёта старт, после него минута на автомате, и вот ракета медленно пошла. Красиво, ускоряя лёт, она вошла в солнце и, ярко освещённая, пошла всё быстрее. Затем инверсия, и вот уже видна только яркая точка факела. Собрались на командном пункте, и вскоре принимается сообщение из Москвы: выдан разгонный импульс, и объект стал спутником Земли. Построение на нулевой отметке, поздравляют расчёты, благодарят».

Хотя представители «фирмы» Челомея надеялись, что спутнику присвоят официальное имя «Полёт-3», руководство потребовало, чтобы всем военным аппаратам, выводимым на орбиту, отныне давали безликие обозначения — в результате он стал «Космосом-185».

Следующий старт состоялся 24 апреля 1968 года. Программой полёта аппарата серии И-2БМ (без головки самонаведения и боевой части), получившего официальное название «Космос-217», предполагалось испытать двигательную установку, совершить с её помощью ряд манёвров на орбите, а позднее использовать спутник в качестве мишени. Однако планы оказались сорваны из-за того, что при выведении не произошло отделения аппарата от последней ступени носителя. Через двое суток связка сошла с орбиты и сгорела в плотных слоях атмосферы. Несмотря на неудачу, Военно-промышленная комиссия распорядилась в ближайшее время провести испытания «ИС» в целом.

На Байконур были отправлены три аппарата: один И-2БМ в комплектации мишени и два боевых перехватчика 5B91. Туда же доставили первый транспортно-установочный агрегат (ТУА), изготовленный на Ленинградском заводе имени С.М. Кирова. Была создана Госкомиссия по проведению испытаний, которую возглавил генерал-майор Михаил Григорьевич Мымрин. Интересно, что представителем по ракете-носителю в неё был назначен Леонид Данилович Кучма — будущий президент Украины, который в то время был одним из ведущих специалистов КБ «Южное».

В середине августа комиссия вылетела на космодром и оставалась там почти месяц, проводя ежевечерние совещания по итогам проводимых работ. 19 октября, строго по графику, на 90-й площадке стартовала ракета с мишенью. Выполнив программу маневрирования, мишень вышла на заданную орбиту. В печати спутник получил название «Космос-248». На следующий день под именем «Космос-249» был запущен перехватчик. Командно-измерительный пункт в Дуброво определил параметры орбиты и отправил на борт второго аппарата данные для коррекции. В район встречи с мишенью «Космос-249» вышел с очень высокой точностью: вектор скорости сближения потребовалось уменьшить всего на 0,2 м/с. Перехватчик развернулся, в нужное время двигатель включился, но не сумел отключиться и выработал всё топливо. Затормозив более чем на 1 км/с, аппарат начал падать на Землю. Измерив параметры орбиты и время работы тормозного импульса, специалисты пришли к выводу, что обломки упадут в Атлантический океан у берегов Южной Америки. Причину сбоя нашли быстро — конструктивная ошибка в работе бортового программного устройства.

После тщательного разбора было принято решение внести изменения в программу и повторить пуск по той же мишени. 1 ноября, ровно через пять лет после запуска «Полёта-1», перехватчик 5B91, получивший название «Космос-252», вышел в район цели. Захватив её на автосопровождение, он «прицелился», выстрелил и поразил «Космос-248» осколками боевой части. Впервые в истории один космический аппарат уничтожил другой! При этом на орбите образовалось облако из ста тридцати девяти фрагментов. Понятно, что информация об этом достижении советских ракетчиков была засекречена, а в сообщении ТАСС говорилось о «выполнении научных исследований». Новость о спутнике затерялась на фоне многословных репортажей о торжественной встрече в Москве космонавта Георгия Тимофеевича Берегового, который только что вернулся из полёта на корабле «Союз-3».

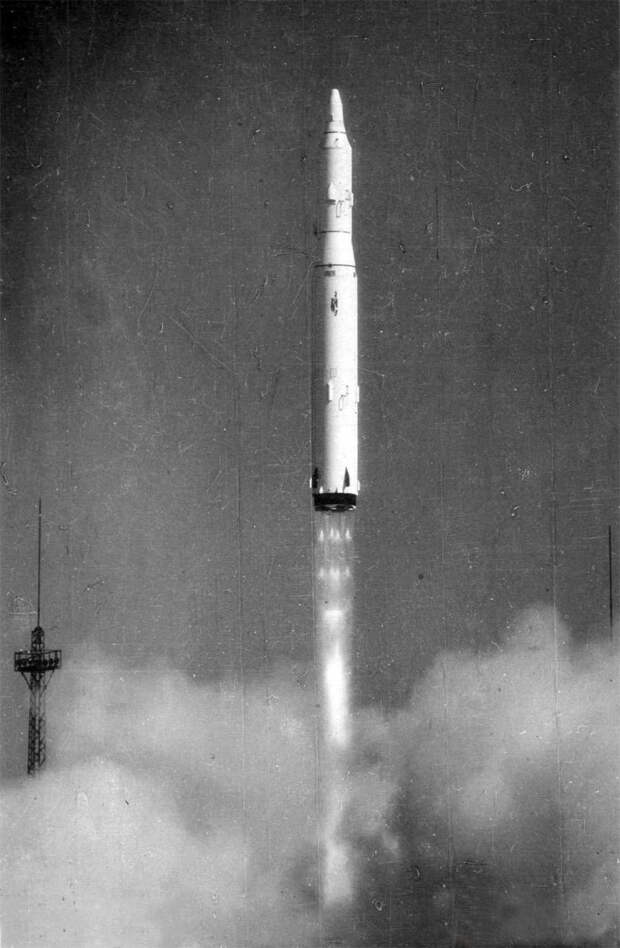

Пуск ракеты-носителя линейки «Циклон» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк. Архивное фото из книги «Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству. Ракеты и космические аппараты Конструкторского бюро «Южное» (2004)

Пуск ракеты-носителя линейки «Циклон» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк. Архивное фото из книги «Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству. Ракеты и космические аппараты Конструкторского бюро «Южное» (2004)Следующий этап в развитии системы «ИС» начался 6 августа 1969 года, когда наконец-то полетела ракета «Циклон-2» (11К69). В тот день она вывела на орбиту И-2БМ в комплектации мишени под названием «Космос-291». Программа предусматривала уничтожение спутника перехватчиком, запуск которого был запланирован на следующий день. Однако на мишени не включился бортовой двигатель, и она осталась на орбите, которая оказалась непригодна для полноценных испытаний, поэтому старт перехватчика отменили.

В то время стала особо актуальной задача создания дешёвой орбитальной мишени, на которой можно опробовать боевой вариант «ИС». Эффективная площадь её отражающей поверхности не должна была превышать одного квадратного метра, что, по мнению заказчика, соответствовало реальным условиям борьбы с вражескими спутниками. Вначале разработчики из ОКБ-41 собирались применить надувные шары из металлизированной майларовой плёнки, заполняемой в космосе воздухом или инертным газом из баллона. Шары быстро изготовили, запустили в космос и убедились, что они малопригодны: эффективную поверхность имитировали хорошо, но зафиксировать их поражение оказалось трудно, ведь осколок боевой части пробивал в шаре дырку, часть воздуха выходила, а сам шар оставался на орбите, вызывая споры о том, попали в него или нет.

В качестве альтернативы сотрудники КБ «Южное» изготовили облегчённый вариант юстировочного спутника ДС-П1, снабдив его телеметрической аппаратурой, позволявшей подсчитать количество осколков, поразивших мишень. Космический аппарат «Тюльпан» (ДС-П1-М, 11Ф631) комплекса «Лира» представлял собой дюралевый гексаэдр с поперечным сечением около 1 м. Панели многогранника обклеивались треугольными стекловолоконными пластинами, прошитыми проволокой. Внутри гексаэдра размешался небольшой бронированный контейнер с телеметрической станцией. Её коммутатор обсчитывал токопроводящие структуры, фиксируя их целостность. После поражения он же регистрировал разрывы проволоки, по числу которых определялось минимальное количество осколков боевой части, попавших в мишень. Запуск «Тюльпана» производился с полигона Плесецк на носителе «Космос-2» (11К65М), созданном на базе боевой ракеты Р-14 (8К65) Михаила Янгеля.

Космический аппарат-мишень «Тюльпан» (ДС-П1-М, 11Ф631) в Национальном Центре аэрокосмического образования молодежи имени А.М. Макарова (г. Днепропетровск)

Космический аппарат-мишень «Тюльпан» (ДС-П1-М, 11Ф631) в Национальном Центре аэрокосмического образования молодежи имени А.М. Макарова (г. Днепропетровск)unaec.dp.ua

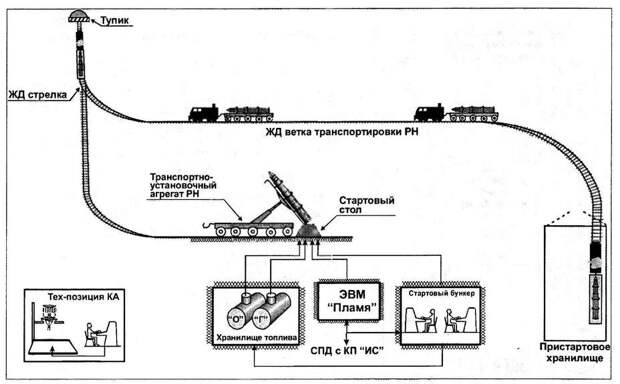

Впрочем, самым эффектным новшеством в системе «ИС» была автоматизация всех предстартовых процедур. Академик Анатолий Иванович Савин рассказывал:

«Стартовый комплекс приводил руководителей верхнего звена в состояние удивления. По часовой готовности автоматически открывались ворота предстартового хранилища, и электровоз с прицепленным транспортно-установочным агрегатом, уложенной на нём ракетой-носителем выезжал по железнодорожному пути к стартовому столу. При движении сцепку не сопровождал ни один человек.

Электровоз завозил «груз» за железнодорожную стрелку и останавливался. Стрелка автоматически переключалась, и электровоз задним ходом подавал транспортно-установочный агрегат с ракетой-носителем к стартовому столу. После наезда на пристартовые контакты, электровоз останавливался, отцеплялся и уходил в тупик.

Специальные устройства захватывали транспортно-установочный агрегат, подтягивали его к стартовому столу и стыковали платы 50-и электрических, 50-и штырьковых разъемов, 4-х заправочных горловин и 2-х воздушных трубопроводов. На пульте управления установкой ракеты-носителя загоралась зелёная лампочка, сигнализирующая о том, что стыковка всех соединений закончена благополучно. После этого ракета-носитель поднималась и устанавливалась опорными пятами на стартовый стол в ожидании пуска.

Первым из руководителей министерства наблюдал транспортировку носителя и его автоматическую установку на стартовый стол заместитель министра общего машиностроения Г.А. [Георгий Александрович] Тюлин. Увидев двигающуюся по железнодорожным путям ракету-носитель, он обратился к главному конструктору В.Н. [Всеволоду Николаевичу] Соловьёву и командиру части с возгласом негодования:

— Как можно транспортировать ракету без сопровождающих?

Выслушав объяснения Соловьёва, остался недоволен и приказал командиру части выделить сопровождающих:

— Мало ли что может случиться! А у ракеты никого нет!

Командир выделил двух офицеров, и те бегом стали догонять проехавший мимо электровоз. Тюлин с группой главных конструкторов и военных специалистов стал наблюдать автоматическую стыковку электрических разъёмов и других коммуникационных соединений. Вскоре из бункера доложили, что стыковка благополучно окончилась. Ракета с установочным лафетом и отрывной стрелой стала подниматься и устанавливаться на стартовый стол.

Подводя итоги, Тюлин с большим воодушевлением похвалил Соловьёва и работников КБТМ за создание автоматической системы, позволяющей убрать большое количество специалистов с опасного участка.

— Однако, — пояснил он, — на первых вывозах при испытаниях надо всё же выставлять наблюдателей».

Очередная мишень серии И-2БМ под названием «Космос-373» стартовала 20 октября 1970 года и, совершив несколько манёвров, вышла на расчётную орбиту. Её перехват осуществили дважды. Сначала 23 октября был запущен «Космос-374» — на втором витке он сблизился с мишенью, прошёл мимо и взорвался, оставив её неповреждённой. 30 октября стартовал новый перехватчик «Космос-375», который также совершил перехват цели на втором витке, повторив действия предшественника. Двойной запуск спутников-перехватчиков с небольшим временным интервалом понадобился для оценки возможностей стартовых команд по оперативной подготовке пусковых установок.

Во время следующего периода испытаний произошла серьёзная неприятность, затормозившая программу развития «ИС» почти на полгода. 25 февраля 1971 года был запущен перехватчик «Космос-397» по мишени «Космос-394» (под таким именем 9 февраля впервые на орбиту отправился «Тюльпан»). 4 апреля стартовал перехватчик «Космос-404», нацеленный на мишень «Космос-400», запущенную 18 марта. Оба перехватчика были выведены точно в районы своих мишеней, «захватили» их на сопровождение, самостоятельно навелись, обеспечивая промах менее 10 м (при допустимом — не более 50 м), но осколки боевых частей ни в том, ни в другом случае не поразили мишень. Расследование показало, что причиной двойного сбоя стало ошибочное решение в конструкции системы отделения космического аппарата от второй ступени носителя, допущенная проектантами ОКБ-52. Из-за неё боевая часть перехватчика не выдвигалась полностью, и цель можно было поразить только случайным образом.

В конструкцию внесли изменения, и 3 декабря 1971 года на орбиту отправился перехватчик «Космос-462» — он успешно уничтожил мишень «Космос-459», запущенную 29 ноября. Госкомиссия в целом одобрила результаты испытаний и рекомендовала после ряда доработок принять систему на вооружение. На доработки отвели год. Однако вскоре, 26 мая 1972 года, были подписаны Договор об ограничении стратегических вооружений (Договор ОСВ-I) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор о ПРО), что сделало дальнейшее развитие средств «ИС» проблематичным. По инерции военные запустили 29 сентября ещё одну мишень типа «Тюльпан» («Космос-521»), но испытания по перехвату не состоялись.

Саму систему «ИС» приняли на вооружение 13 февраля 1973 года в составе: главный командно-вычислительный центр в Дуброво, стартовый комплекс на Байконуре, ракета-носитель «Циклон-2», спутник-перехватчик 5B91 и спутник-мишень «Тюльпан» в составе комплекса «Лира». Рассчитанная в соответствии с техническим заданием на двухвитковый перехват вражеских спутников на высотах до 1000 км, система могла реально поражать цели на высотах от 100 до 1350 км.

Старт ракеты-носителя «Циклон-2» (11К69) с разведывательным аппаратом «Космос-937» (УС-П), 24 августа 1977 года

Старт ракеты-носителя «Циклон-2» (11К69) с разведывательным аппаратом «Космос-937» (УС-П), 24 августа 1977 годаmilitaryrussia.ru

Жертва «разрядки»

Перерыв, вызванный «разрядкой» в международных отношениях, был использован конструкторами «ИС» не только для модернизации отдельных элементов системы, но и для введения некоторых принципиальных решений. Министерство обороны требовало учесть появление новых космических систем США, включая пилотируемые крылатые корабли «Спейс Шаттл» (Space Shuttle), обеспечить перехват цели на первом витке, поднять «потолок» применимости «ИС» до 3600 км и повысить помехозащищённость головки самонаведения. В феврале 1973 года под руководством Анатолия Савина, возглавившего Центральный научно-исследовательский институт «Комета» (ЦНИИ «Комета»), начались работы над комплексом «ИС-М».

Самой важной из доработок стала схема наведения на цель, которая впервые была применена 13 апреля 1976 года на спутнике «Космос-814». Во время испытаний перехватчик, двигаясь по более низкой орбите, быстро нагнал мишень «Космос-803», включил двигатели, совершил «подскок» и пролетел менее чем в километре от цели. Перехват такого типа, названный «выпрыгиванием», осуществлялся в ходе первого витка и упрощал процесс сближения. При этом манёвр перехватчика не позволял противнику своевременно обнаружить его наземными станциями слежения, которые могли бы выдать своему спутнику команду на уход из зоны поражения.

Серия испытаний «ИС-М» была рутинной и завершилась в мае 1978 года («Космос-1009») с началом советско-американских переговоров об ограничении противоспутниковых систем. В 1980 году они зашли в тупик, и полёты космических перехватчиков возобновились.

18 августа 1983 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов выступил с мирными инициативами и заявил о прекращении в одностороннем порядке испытаний средств противокосмической обороны. Примечательно, что как раз в это время специалисты выпустили пакет предложений по системе «ИС-МУ», предназначенной для борьбы с активно маневрирующими космическими объектами, однако из-за инициативы Андропова намеченные запуски не состоялись.

Комплект из шестнадцати снаряжённых перехватчиков (14Ф10) ждал своего часа на Байконуре. Только в апреле 1991 года «ИС-МУ» была принята в эксплуатацию, и началась работа над системой «ИС-МД» (75П6, «Наряд»), предназначенной для борьбы с вражескими спутниками на геостационарных орбитах (до 36 000-40 000 км). Однако самому Советскому Союзу как государству оставалось жить меньше года. В августе 1993 года руководство России приняло решение о снятии системы «ИС-МУ» с боевого дежурства.

Модель космического аппарата «Полёт-1» (И-2Б №102) в Музее космонавтики в Москве. Фото сделал автор статьи А. Первушин 27 октября 2019 года

Модель космического аппарата «Полёт-1» (И-2Б №102) в Музее космонавтики в Москве. Фото сделал автор статьи А. Первушин 27 октября 2019 года

Свежие комментарии