Второй опытный и одновременно первый серийный Ан-10 (заводской № 01–01) получил бортовой индекс СССР — Л5723. Государственные испытания проводили ведущие летчики-испытатели Кузнецов и Федоров, инженер Сорокин, штурманы-испытатели Житник, Н.С. Зацепа, Васильев. Облетали самолет летчики НИИ ВВС Э.В. Голенкин, И.

А. Азбиевич, Н.Я. Яковлев, С.Г. Дедух и ГВФ Захаревич. По итогам государственных испытаний, завершившихся в июне 1959 года, машину рекомендовали к серийному производству.Большинство дефектов, выявленных в ходе испытаний Ан-10, могли быть довольно быстро устранены в серийном производстве. Но два из них потребовали дополнительных и продолжительных исследований. Довольно быстро обнаружилось, что при достижении скорости, соответствующей числу М = 0,62, возникала небезопасная тряска всей машины. Введенное ограничение по скорости несколько ухудшило летные характеристики машины, так как силовые установки имели неиспользованный запас мощности. Вторым неприятным моментом явился недостаточный запас продольной устойчивости на этапе предпосадочного планирования.

В чем это выражалось? В процессе захода на посадку с выпущенными закрылками, при незначительной, но резкой «даче» (жаргонное выражение летчиков, означающее отклонение командных органов управления. — Прим. авт.) штурвала от себя имел место «клевок», и от летчика на этом ответственном этапе полета требовались дополнительное внимание и более точный расчет.

Тем временем испытания Ан-10 продолжались. 9 января 1958 года в полете со снижением с работающими на номинальном режиме двигателями на высоте 5500 метров была достигнута скорость 790 км/ч, что соответствовало числу М = 0,71.

При этом в поведении машины никаких отклонений не обнаружили. Это радовало, но три месяца спустя, 18 апреля, во время испытательного полета (командир И.Е. Давыдов) сломался левый закрылок. Потерявший управление самолет с большим креном стал терять высоту, и лишь на 500 метрах удалось выйти из опасного положения и посадить самолет на аэродром. Видимо, это был не единичный случай, поскольку в августе 1961 года для предупреждения летных происшествий было предложено доработать закрылки, устранив конструктивно-производственные дефекты.29 апреля 1958 года потеряли первый Ан-10 (четвертый серийный экземпляр № 02–02). Во время испытательного полета в Воронеже отказали оба двигателя АИ-20 на правой плоскости. При вынужденной посадке самолет разрушился и загорелся. Из пяти членов экипажа погиб бортинженер Захаров. Летчики Ларионов и Шевкуненко получили легкие повреждения. Виновными, как всегда, оказались летчики, севшие за штурвал самолета без предварительной летной проверки и рекомендаций по пилотированию самолета в особых случаях, связанных с заходом на посадку и уходом на второй круг на двух двигателях.

27 апреля 1959 года Ан-10 выполнил свой первый технический рейс, и ровно через месяц состоялся рекламный полет по маршруту Киев — Москва — Тбилиси — Адлер — Харьков — Киев. Рекламировать было что. По расчетам, стоимость перевозки одного пассажира получалась значительно ниже, чем на Ту-104А, главным образом, из-за большей пассажировместимости. Это давало основание считать Ан-10 одним из самых рентабельных самолетов. Но уже у Ту-104Б, перевозившего до 100 человек, экономичность стала выше, чем у «Ан». Следует отметить, что высокая экономичность Ту-104Б имела место лишь при полетах на больших высотах. Ан-10 оказался выгодным при полетах как на средних, так и на сравнительно малых высотах.

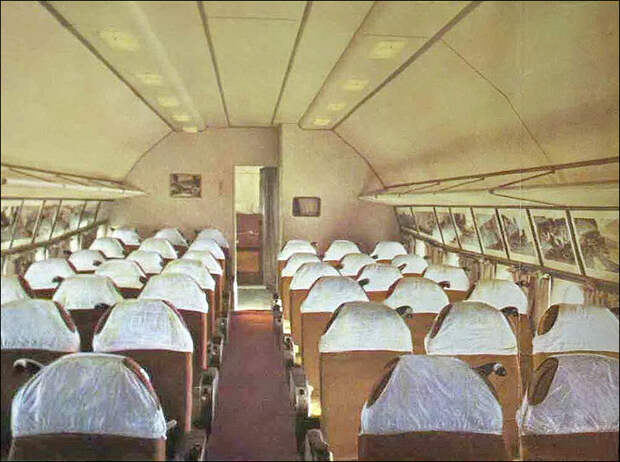

22 июля 1959 года началась эксплуатация лайнера в Аэрофлоте на трассе Москва — Симферополь. В этом же году в производство запустили первую модификацию — Ан-10А с удлиненным фюзеляжем и двигателями АИ-20А, а затем АИ-20К. Машина выпускалась в двух вариантах. Сначала на 89 и 100 пассажирских мест, впоследствии их число довели до 118, потом и до 132.

Эксплуатация Ан-10 на авиалиниях продолжалась недолго, поскольку выявились серьезные конструктивные и производственные дефекты.

С августа 1959 года на всех выпущенных Ан-10 начали первую крупную доработку. В частности, требовались изменения в носовой части фюзеляжа, заключавшиеся в установке на ней противошумового пояса, перемещение кухни, переделка противообледенительных систем крыла и оперения, а также противопожарных устройств крыла и двигателей. Необходимо было заменить шасси, закрылки, хвостовые части крыла. Значительной доработке подверглась электросистема. Если углубиться в полный перечень дефектов, то невольно хочется задать вопрос: а не проще ли было построить новые самолеты?

К 1960 году на аэродроме завода в Воронеже скопилось 26 самолетов Ан-10 и Ан-10А ГВФ. Для их доработки в течение шести месяцев требовалось 1490 человек, что составляло 21 процент всей мощности завода! Дорабатывались не только гражданские, но и военные машины. Например, в ВВС лишь в феврале 1961 года приступили к нормальной эксплуатации Ан-10 и Ан-10А.

В январе 1960 года O.K. Антонов предложил разработать модификацию Ан-10Д. По этому поводу он писал: «Опыт эксплуатации турбовинтового пассажирского самолета Aн-10 на воздушных линиях Аэрофлота (на 1 января 1960 г. в Аэрофлоте эксплуатировалось 26 машин из 58 выпущенных заводом № 64. — Прим. авт.) выявил наличие значительных резервов:

1. Увеличение дальности. Использование свободных отсеков крыла для размещения баков с горючим повышает дальность серийного Ан-10 до 3 650 км. Эта работа в ОКБ уже проведена, и самолет будет выпущен заводом № 64 в первом квартале 1960 г. Использование отъемных частей крыла в качестве кессон-баков дополнительно увеличивает дальность до 4400 км.

2. Повышение числа пассажирских мест. Сейчас серийный Ан-10 имеет 100 пассажирских мест I класса. При полетах продолжительностью 2–3 часа целесообразно размещать кресла по «туристскому» варианту. При этом может быть размещено до 124 пассажиров.

3. Повышение скорости. Налаживание серийного производства на заводе № 64 привело к улучшению внешней поверхности самолета, которая стала более гладкой. Вместе с некоторыми мероприятиями, проводимыми ОКБ, эти улучшения в сумме повысили максимальную скорость серийного Ан-10 с 675 до 705–710 км/ч, причем соответствующим образом выросла и крейсерская скорость. Дополнительное увеличение скорости и экономичности самолета может быть получено за счет применения лопастей винтов из стекловолокнистого пластика.

4. Повышение комфорта, снижение шума достигаются за счет увеличения размаха центроплана примерно на метр. Большие размеры центрального салона позволяют устраивать в полете киносеансы. Такой опыт многократно проделан нами на линейном самолете Ан-10 № 11171 и получил единодушное одобрение пассажиров и экипажей.

В целом осуществление перечисленных предложений повысит коммерческую отдачу самолета Ан-10 примерно на 30 процентов».

Но проект Ан-10Д так и остался на бумаге.

26 февраля 1960 года потеряли второй Ан-10. При заходе на посадку в районе аэропорта Львова потерпел катастрофу самолет с опознавательным знаком СССР — 11180. Как выяснилось позже, причиной трагедии стало обледенение стабилизатора и, как следствие, резкое снижение эффективности руля высоты. Полеты на Ан-10 и Ан-10А прекратили до их оборудования надежными противообледенительными системами (ПОС) на заводе в Воронеже.

Воздушно-тепловая ПОС, использующая теплый воздух от компрессоров двигателей, служила для обогрева носков крыла, воздухозаборников двигателей и остекления фонарей кабин экипажа. Для борьбы с обледенением киля, стабилизатора, лопастей, коков воздушных винтов, приемников воздушного давления (ПВД) и лобовых стекол кабины экипажа использовали электротермические устройства.

Одновременно с этим в Воронеже в пассажирские варианты дорабатывались и грузовые Ан-10.

В 1961 году на серийном Ан-10А заменили подфюзеляжный киль и шайбы горизонтального оперения двумя подфюзеляжными килями. Их разместили в корме, в зоне, где зародившиеся воздушные вихри отрывались и тем самым не только оказывали влияние на аэродинамические характеристики, но и вызывали неприятную вибрацию самолета. Эффект от этой, в общем-то незначительной, модернизации не заставил себя ждать.

Летные испытания, проведенные в НИИ ВВС с 5 по 30 сентября 1961 года, показали, что тряска самолета стала проявляться на большей скорости полета, соответствующей числу М = 0,702. Улучшились характеристики продольной устойчивости по перегрузке при заходе на посадку. В то же время сохранился недостаток, присущий предыдущим машинам, отклонение руля направления на угол 16–18 градусов сопровождалось тряской оперения. Самолет облетали летчики-испытатели НИИ ВВС А.Г. Терентьев, А.К. Стариков, А.Я. Брыксин и ГосНИИ ГВФ Возняков. В НИИ ВВС летчик Э.В. Голенкин проводил испытания Ан-10 на срыв, доводя машину до критических углов атаки.

Высокоплан Ан-10 с фюзеляжем очень большого диаметра по тем временам заметно отличался от всех существовавших пассажирских машин. Данная схема, как показали исследования, проведенные в гидроканале филиала ЦАГИ, обеспечивала посадку самолета на водную поверхность с устойчивым глиссированием даже при сильном волнении. При этом лопасти воздушных винтов не касались воды. Но за время эксплуатации Ан-10 и даже Ан-8 и Ан-12 данное свойство машин проверить так и не довелось. К сожалению, эти качества не способствовали повышению его надежности.

Первый экземпляр Ан-10. 1957 год.

Летные испытания «Украины» сопровождались частыми авариями. Первая серьезная авария произошла 22 июля 1957 года, вскоре после демонстрации самолета в аэропорту Внуково. При посадке на аэродроме ЛИИ сложилась правая стойка шасси, не вставшая на замок.

21 февраля следующего года на заводском аэродроме Святошино (Киев) летчики Давыдов и Калинин, совершая аварийную посадку с работающим на полную мощность третьим двигателем, ошиблись в расчете и разбили машину. Были разрушены левые консоль крыла и мотогондола, получили повреждения фюзеляж и левая стойка шасси. На этот раз Ан-10 требовал более продолжительного ремонта.

Два месяца спустя, 29 апреля, опять авария, но экипаж с честью вышел из тяжелейшего положения, едва не кончившегося катастрофой. Из-за производственного дефекта разрушился левый закрылок, и лишь быстрая реакция командира позволила благополучно завершить полет.

В начале 1961 года предприняли первую, но неудачную попытку установить мировой рекорд скорости полета на Ан-10. Полет выполнялся по маршруту Москва — Мелитополь — Москва. На заключительном этапе стало ясно, что топлива на борту явно недостаточно, и, чтобы дотянуть до аэродрома, экипаж стал последовательно отключать двигатели. Тем не менее мировой рекорд скорости на Ан-10, хотя и не сразу, но все же установили. 22 апреля этого же года летчик А. Митронин пролетел замкнутый маршрут со средней скоростью 730,6 км/ч.

В книге В. Моисеева «Крылатое имя», выпущенной издательством «Днепр» в 1974 году, как заслуга коллектива ОКБ отмечается, что на создание Ан-10 затратили 15 месяцев, а в США на аналогичный самолет «Электра» — 28 месяцев. Рекордное достижение, не правда ли? Там же приводятся слова O.K. Антонова: «Важно не увлекаться тем, чтобы как можно скорее — в ущерб качеству — построить новое изделие, испытать его и рапортовать: «Вот как мы быстро и дешево сделали». Это слова, а как было на самом деле?

В ходе эксплуатации самолетов до 1961 года выявили и устранили 670 дефектов. Две машины Ан-10А изготовили в экспортном исполнении для поставки в 1960 году в Индию, но от них иностранцы отказались, и после переоборудования салона под советский стандарт выпустили на линии Аэрофлота.

В марте 1963 года на Ан-10 (СССР — 11145) произвольно и неоднократно автоматически флюгировался винт второго двигателя. Поиски дефекта ничего не дали, и пришлось менять силовую установку.

Простои Ан-10 из-за конструктивно-производственных дефектов, в том числе и двигателей, были самые большие. Например, в 1960 году они составили 15 020, в 1961-м — 11 367 самолето-суток. Лишь в следующем году этот показатель снизился до 3248 самолето-суток. Для сравнения этот показатель у Ил-18 в 1960 году был 5157, а в 1962-м — 1438 самолето-суток. Отмечу, что в 1960 году эксплуатировалось 107 Ил-18 и 77 — Ан-10. Комментарии, как говорится, излишни.

Беспристрастная статистика свидетельствует, например, что с апреля 1958-го по февраль 1963 года произошло 23 аварии и катастрофы самолетов Ан-10, из них свыше 56 % связаны с дефектами планера и двигателей. К июлю 1965 года потеряли 11 машин. Может, стоило потратить на разработку 28 месяцев, а не 15, и, глядишь, не было бы такой аварийности и унесенных человеческих жизней. Но мы спешили, как правило, нас торопили успеть к очередному празднику.

Лидер Ан-1 °CССР — 11140 (заводской № 8400501), выпущенный 30 декабря 1958 года, к 23 января 1963-го налетал 3149 часов 21 минуту и выполнил 1760 посадок. Обследование машины показало отсутствие усталостных трещин, коррозии и разрушений основных силовых элементов конструкции. В итоге ресурс другим машинам продлили до 3650 часов.

К концу 1963 года в ГВФ эксплуатировался 81 самолет Ан-10. По данным Главного управления ГВФ, на 1963 год себестоимость летного часа Ан-10 была 750 рублей. Для сравнения скажу, что у Ту-104 этот показатель был 820, а у Ил-18 — 740 рублей. Если отнести это к тонно-километру, то получится, что стоимость летного часа Ан-10 составит 18,8 копейки, а у Ил-18 — 18,1.

К 1971 году на Ан-10 перевезли свыше 35 миллионов пассажиров и миллион тонн грузов. Тем самым самолет вышел на первое место в Советском Союзе по пассажирообороту. Казалось, все шло хорошо, как вдруг произошло то, чего меньше всего ожидали. 18 мая 1972 года при заходе на посадку в аэропорту Харькова произошла катастрофа Ан-10А, в которой погибло 116 человек. Государственную комиссию по расследованию причин трагедии возглавил председатель Комиссии по военно-промышленным вопросам Л. В. Смирнов. Особая нагрузка при работе комиссии легла на группу экспертов по усталостной прочности авиационных конструкций, которую возглавил заместитель начальника ЦАГИ А. Ф. Селихов.

Расследование показало, что ее причиной стали усталостные трещины стрингеров центроплана крыла (так называемое многоочаговое повреждение), обнаруженные впоследствии и на других машинах. С этим явлением специалисты в области прочности авиационных конструкций столкнулись впервые. Но это не означало, что, изучив данное явление и выработав меры по его исключению, с ним будет покончено. Спустя шестнадцать лет оно снова дало о себе знать. На этот раз за рубежом. В 1988 году на самолете «Боинг-737» авиакомпании «Алоха» в полете произошло усталостное разрушение продольного стыка фюзеляжа протяженностью 11 метров. Только чудом удалось посадить самолет и избежать катастрофы.

Возникновению на самолете Ан-10А многоочагового усталостного повреждения сопутствовало одно обстоятельство. При проектировании Ан-10 и Ан-12 для стрингеров центроплана крыла использовали новый высокопрочный алюминиевый сплав В-95, а его обшивку изготовили из проверенного временем менее прочного сплава, но более стойкого к коррозии Д-16.

Перед эксплуатацией Ан-10 предусмотрели ряд мер, направленных на предупреждение возникновения механических повреждений. Самолеты проходили установленные регламентные обслуживания и осмотры в соответствии с назначенными ресурсами. Параллельно выполнял грузовые перевозки самолет-лидер, о чем упоминалось выше. Эти полеты позволили к тому времени довести ресурс до 12 000 часов. Налет же самолета, потерпевшего катастрофу, только приблизился к 11 000 часам, что не вызывало ни у кого сомнений.

Но на машине были места, куда было чрезвычайно трудно «добраться» человеческому глазу, в частности центроплан крыла, внутри которого находился мягкий топливный бак. Чтобы осмотреть его внутренности, требовалось снять панели и извлечь бак, процедура довольно трудоемкая, а главное, не предусмотренная регламентом.

Последующий осмотр всех эксплуатируемых самолетов выявил на большинстве из них такие трещины, причем на некоторых машинах они появлялись уже после 8000 полетов. Реакция руководства Министерства авиационной промышленности была бурной и поспешной: во избежание чего-либо списать в утиль все машины.

В результате в 1973 году эксплуатацию Ан-10 в Аэрофлоте прекратили. Машины, принадлежавшие ВВС и предприятиям Министерства авиационной промышленности, продолжали еще некоторое время летать. Видимо, последним летающим Ан-10А был самолет СССР — 11213, принадлежавший управлению гражданской авиации Коми АССР, в 1973 году перелетевший в Монинский музей ВВС.

Главы из книги

Свежие комментарии