В.Горбач в книге "Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве", так описывает соотношение авиационных сил на Курской дуге перед сражением: "К началу июля 1943 года почти 2800 советским самолётам (точнее 2916 самолётам во 2-й, 16-й и 17-й Воздушных Армиях на 5 июля 1943 года, из них 2650 – исправные; в том числе 1218 истребителей, из них 1062 – исправные), составлявшим свыше 33 процентов всей авиации, находившейся на фронте, немецкое командование смогло противопоставить около 1800 самолётов (точнее на 5 июля 1943 года всего 1781 самолёт в 1-й авиационной дивизии на северном фасе и в 8-м авиационном корпусе на южном фасе, в том числе 339 истребителей) из состава 6-го и 4-го Воздушных Флотов, что в свою очередь равнялось приблизительно 80 процентам от численности Люфтваффе на Востоке.

"В результате стягивания всех наличных сил Люфтваффе к Курску оголились другие участки Восточного фронта. Наихудшее положение сложилось в направлении на северо-запад от Москвы. Здесь летом 1943 года от Ленинграда до Смоленска свои наземные войска прикрывала одна-единственная 2-я группа 54-й истребительной эскадры (II/JG54), насчитывавшая в общей сложности порядка 30 самолётов.

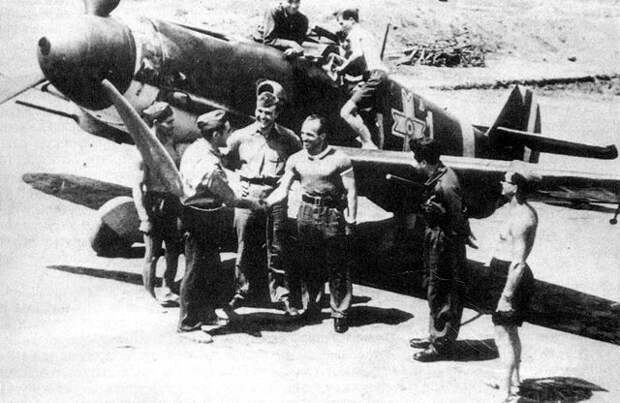

С Кубани под Курск немцы перебросили 2-ю и 3-ю группы 3-й истребительной эскадры (II/JG3 и III/JG3), 1-ю, 3-ю и 4-ю группы 51-й истребительной эскадры (I/JG51, III/JG51 и IV/JG51) и 1-ю и 3-ю группы 52-й истребительной эскадры (I/JG52 и III/JG52). Таким образом, на Кубани и в Крыму осталась только одна 2-я группа 52-й истребительной эскадры (II/JG52), усиленная небольшими по численности 13-м словацким и 15-м хорватским отрядами (фактически эскадрильями) истребительной авиации. В самом Крыму дислоцировалась румынская 7-я истребительная группа (Gr.7.Vt.), незадолго до того сменившая немногочисленные уцелевшие после боев под Сталинградом устаревшие истребители Мессершмитт Bf.109E-3 на новые Мессершмитт Bf.109G-2. Общее число румынских истребителей не превышало 40 самолётов.

В отечественной литературе принято пренебрежительно отзываться о боевых качествах союзников Германии, исключая, разве что, финнов.

В отечественной литературе принято пренебрежительно отзываться о боевых качествах союзников Германии, исключая, разве что, финнов.

О квалификации румынских пилотов говорит такой эпизод. 26 июня 1943 года звено из четырёх истребителей Мессершмитт Bf.109G-2, возглавляемое командиром 57-й эскадрильи 7-ой истребительной группы капитаном А.Шербанеску, при патрулировании вдоль линии фронта с заходом в ближний советский тыл в районе Кирпичёво-Румянки из-за проявленного невнимания неожиданно было атаковано двенадцатью (румыны утверждали – двадцатью) истребителями "Спитфайр" Mk.VВ из 57-го гвардейского истребительного авиационного полка. "Спитфайры" безусловно уступали по лётно-тактическим характеристикам Мессершмиттам Bf.109G-2, но внезапность и численное превосходство поначалу сыграли свою роль. Самолёт, управляемый адъютантом Л.Катаной, был подбит одним из "Спитфайров", а затем в суматохе боя столкнулся с другим. Румынский лётчик выбросился с парашютом и попал в плен. Три оставшихся румынских "Мессершмитта" (каждый из них выживал в одиночку – советские лётчики сумели разрушить их боевой порядок) выделывали фигуры высшего пилотажа в течение двадцати минут, постепенно оттягиваясь на территорию, занятую их союзниками – немцами, и в конце концов благополучно вышли из боя. По румынским архивным документам, в этом бою было сбито пять советских истребителей "Спитфайр", но достоверно известно о гибели только двух. Один развалился в воздухе после столкновения с "Мессершмиттом" Л.Катаны, а другой, с бортовым номером "26", был сбит капитаном А.Шербанеску и упал на контролируемой немецкими войсками территории. Достаточно сказать, что на момент своей гибели 18 августа 1944 года в бою с шестью американскими "Мустангами" А.Шербанеску имел на личном счету 44 подтверждённые победы и около полусотни предположительных. Он оказался вторым по результативности среди румынских лётчиков-истребителей. Первым стал К.Кантакузино с 60 подтверждёнными победами. И хотя советских лётчиков сбивать было гораздо легче, чем советским немецких или тех же румынских (из-за разницы в уровне подготовки и качестве авиатехники), указанные цифры выглядят вполне соизмеримыми с результатами лучших советских асов.

Положение немцев на Восточном фронте летом 1943 года усугубилось и оттого, что ещё со времени начала Сталинградской операции они вынуждены были осуществить масштабную переброску авиации на Запад.

"В первую очередь это касалось истребительной авиации. Начиная с осени 1942 года до июня 1943 года в Западную Европу и Африку убыло по меньшей мере 6 групп истребителей: I/JG3, II/JG51, I/JG53, III/JG54, II/JG77, III/JG77. Последними, в июне, после четырёхмесячной "командировки", в Рейх вернулись экипажи I/JG26. Значительный отток сил с Восточного фронта наблюдался и в бомбардировочной авиации. Уже в конце октября – середине ноября 1942 года были переброшены в район Средиземноморья эскадра КG76 и группа II/КG54. С декабря 1942 года по май 1943 года были отведены ещё три бомбардировочные группы (I/КG1, II/КG1, I/КG51). Кроме того, в период проведения операции "Цитадель" (так называлось немецкое наступление на Курской дуге) бомбардировочные группы III/КG3, I/КG4 и I/КG55 находились в тыловых районах на плановом отдыхе, в результате чего их эскадры участвовали в боях силами двух групп каждая."

Те же ошибки, что и в боях за Кубань, и та же призванная прикрыть сущность происходящего болтовня о своих "победах" в полной мере проявились позже и в Курской битве. На относительно благополучном для советских войск Центральном фронте (северный фас Курской дуги) противостояли друг другу советская 16-я Воздушная Армия (имевшая на начало Курской битвы, то есть на 5 июля 1943 года, 1151 самолёт, в том числе 526 одномоторных истребителей в составе 22 истребительных авиационных полков) и немецкая 1-я авиационная дивизия 6-го Воздушного Флота (на 5 июля 1943 года имела 738 самолётов, в том числе 186 одномоторных истребителей в составе 4 истребительных групп и одной отдельной эскадрильи). Общее соотношение авиационных сил перед Курской битвой, которое принято показывать в советской официальной версии Великой Отечественной войны, дано именно исходя из такого расклада, но это, мягко говоря, не совсем верно. Немецкая авиация в ходе всего сражения не получала подкреплений и обходилась теми силами, которые сумела накопить на 5 июля 1943 года. Советское авиационное командование, неся катастрофические потери, уже в первый день битвы вынуждено было бросить в бой на Центральном фронте 3-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию (три истребительных авиационных полка, имевших в сумме 60 одномоторных истребителей) из 15-й Воздушной Армии, находившейся в составе Брянского фронта. А 7 июля 1943 года из той же 15-й Воздушной Армии была изъята 234-я истребительная авиационная дивизия (три истребительных авиационных полка, имевших в сумме 87 одномоторных истребителей). 9 июля 1943 года эта дивизия приняла участие в боях уже в составе 16-й Воздушной Армии на Центральном фронте, за три дня боёв потеряв безвозвратно 27 самолётов и 23 лётчика. Но данные факты советскими военными историками не учитывались при подсчётах соотношения сил.

Первый день Курской битвы, 5 июля 1943 года, закончился для советской авиации на Центральном фронте по меньшей мере обескураживающе. По донесениям штаба советской 16-й Воздушной Армии, её безвозвратные потери достигли 98 самолётов, но при этом сбито 106 вражеских самолётов. По данным штаба немецкого 6-го Воздушного Флота, безвозвратные потери немецкой авиации составили 7 самолётов, а по сведениям, взятым из отчётов генерал-квартирмейстера Люфтваффе, отдел которого был занят комплексным подсчётом потерь и планированием снабжения, немцы на северном фасе Курской дуги потеряли 21 самолёт (если к безвозвратным потерям отнести авиатехнику, степень повреждённости которой определено в 40 и более процентов). В немецких документах указано 158 сбитых советских самолётов в воздушных боях и 11 – огнём зенитной артиллерии.

Итоги следующего дня, 6 июля 1943 года, на Центральном фронте (северном фасе) выглядят так: советские безвозвратные потери (по донесениям 16-й Воздушной Армии) – 91 самолёт, немецкие безвозвратные потери (по данным 6-го Воздушного Флота) – 6 самолётов, а по данным документации генерал-квартирмейстера – 8 самолётов. Итоги 7 июля 1943 года: советские безвозвратные потери (по донесениям 16-й Воздушной Армии) – 37 самолётов, немецкие безвозвратные потери (по документам 6-го Воздушного Флота) – 8 самолётов. Итоги 8 июля 1943 года: советские безвозвратные потери (по донесениям 16-й Воздушной Армии) – 47 самолётов, немецкие безвозвратные потери (по документам 6-го Воздушного Флота) – 2 самолёта.

11 июля 1943 года немцы были вынуждены остановить наступление на Центральном фронте и перейти к обороне. Общий итог по авиации на Центральном фронте с 5 по 11 июля 1943 года выглядел так. Советская авиация совершила 7463 боевых вылета, что соответствовало примерно одному боевому вылету каждого списочного самолёта в день (с учётом постепенно нараставших безвозвратных потерь). По донесениям штаба советской 16-й Воздушной Армии, её безвозвратные потери достигли 439 самолётов, из которых 391 самолёт погиб по разным причинам в воздухе (причём 323 из них не вернулись с боевого задания – под такой официальной формулировкой подразумевались пропавшие без вести), а остальные 48 самолётов были списаны после возвращения в сильно повреждённом виде на свои аэродромы. По классам самолётов безвозвратные потери распределились так: 55 процентов потерянных – истребители, 37 процентов – штурмовики, 8 процентов – бомбардировщики. По документам 16-й Воздушной Армии, она нанесла ощутимый ущерб противнику: сбито 518 вражеских самолётов, из них 425 истребителей (в 2,3 раза больше, чем имелось у немцев истребителей по полному списку), 88 бомбардировщиков и 5 разведчиков. Советская оценка превысила реальные немецкие безвозвратные потери в 8 раз. В свою очередь, немцы сделали 9212 боевых вылетов (почти по два боевых вылета на каждый списочный самолёт в день) и, согласно документации генерал-квартирмейстера, безвозвратно потеряли 64 самолёта. Сами немцы считали, что сбили в воздушных боях 586 советских самолётов плюс 52 советских самолёта были сбиты огнём зенитной артиллерии, что превышает действительные советские безвозвратные потери почти в 1,5 раза.

"Патриот" нового (посткоммунистического) типа и военный историк Г.В.Корнюхин в своей книге "Воздушная война над СССР. 1941" оценивает потери авиации в Курской битве следующим образом: "В битве над Курской дугой потери с обеих сторон были огромными и приблизительно одинаковыми, однако для СССР они не имели такого решающего значения, как для Германии. Если убыль в самолётах немецкая промышленность всё же смогла восполнить, то выбывших из строя опытных пилотов, в числе которых находилось несколько десятков "экспертов", заменить было уже нечем." Никаких цифр потерь с обеих сторон в Курской битве Г.В.Корнюхин не приводит. Более того, исходя из формальной логики не совсем понятно, как при "приблизительной одинаковости" потерь немцы всё же умудрились потерять "опытных пилотов", а советские (как исходит из книги) – нет. То ли советские использовали исключительно неопытных пилотов (тогда каким-таким чудодейственным способом добились равенства потерь?), то ли опытные советские пилоты были совершенно неуязвимы. После чего не удивляешься, что "выбывших из строя" немецких "опытных пилотов" нельзя заменить какими-нибудь неодушевлёнными предметами, ибо (по Корнюхину) "заменить было уже нечем".

Необходимо отметить, что вышеупомянутая графа "не вернулись с боевого задания" незнакома учётчикам из Люфтваффе, а для советских Военно-Воздушных Сил практически всю войну была основной для безвозвратно потерянных самолётов. Советские авиаполки в своих оперативных сводках помещали в эту графу все свои самолёты, которые за истекшие сутки по каким-либо причинам не вернулись на свой аэродром, в том числе совершившие вынужденные посадки на аэродромах других советских авиачастей или просто где-то в поле и при этом либо не понесшие никаких повреждений, либо повреждённые (включая подлежащие и не подлежащие ремонту) или совсем разбившиеся. После окончательного выяснения судьбы того или иного самолёта его в очередной оперативной сводке перемещали в соответствующую вновь определившемуся состоянию графу. Постепенно в графе "не вернулись с боевого задания" оставались и накапливались пропавшие без вести, и в ежемесячных сводках или итоговых сведениях о потерях за прошедшую операцию туда "сваливались" все самолёты, на возвращение которых никаких надежд уже не было. "Хитрость" этой графы в том, что она позволяла трактовать статистические данные в любом направлении, ибо неизвестно, как конкретно был потерян каждый из пропавших самолётов: был ли он сбит (и каким образом), упал ли из-за отказа каких-либо узлов и агрегатов, развалился ли в воздухе из-за исчерпания запаса прочности конструкции, погиб ли в результате ошибок экипажа и прочее. В Люфтваффе пропавшие без вести (причем таковые прямо так и назывались) являлись немногочисленной категорией, ибо у немцев было налажено радиослежение за каждым выполняющим полёт самолётом как с земли, так и с летящих рядом самолётов (так называемый "полёт в радиополе", когда любой экипаж в любой момент мог подать сигнал бедствия со своими координатами), а также имелась, хоть и далёкая от совершенства, поисково-спасательная служба со специально предназначенными для этого самолётами. Ничего подобного у советских не было до конца Великой Отечественной войны (и потом в Корейской не было, и во Вьетнамской не было, и в прочих конфликтах не было).

В книге В.Г.Горбача "Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве" приведены тексты интересных документов из Центрального Архива Министерства Обороны - ЦАМО (с указанием архивных координат каждого из документов). Уже через два дня с момента начала Курской битвы, 7 июля 1943 года, вышла директива командующего Военно-Воздушными Силами Красной Армии А.А.Новикова, который в явном раздражении констатировал, что советские лётчики стремятся: "выполнить полёт, а не решить поставленную задачу." Ещё более определённо выражался командующий 16-й Воздушной Армией генерал С.И.Руденко, обрушившись на своих лётчиков-истребителей в телеграмме-директиве от 10 июля 1943 года с такими словами: "Так прикрывать свои войска – преступление и невыполнение моего приказа (речь идет о прямом саботировании советскими лётчиками-истребителями, находящимися в воздухе, указаний, передаваемых по радио с наземного командного пункта) – также преступление. За все дни боёв сбито мизерное количество бомбардировщиков, а истребителей по докладу лётчиков "набили" столько, сколько их и не было у противника, тогда как бомбардировщики (имеются в виду немецкие бомбардировщики) ходят даже без прикрытия сотнями." Тот же С.И.Руденко с возмущением отмечает в приказе следующего дня, 11 июля 1943 года, что в поведении его подчинённых ничего не изменилось по сравнению с предыдущими днями: "Команда по радио не выполняется, так было 11.7, когда рация "Дуб-1" приказала тов. Виноградову, Мищенко, Силаеву и Бабенко идти на бомбардировщиков. Последние приняли команду, но не пошли. Эфир во время полёта наших истребителей засорён ненужными пустыми разговорами и другим "матом", не выполняют точных команд." И уж совсем откровенен исполнявший обязанности командира 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й Воздушной Армии, а официально начальник штаба того же корпуса, полковник Н.П.Жильцов в своём приказе от 10 июля 1943 года: "Приказываю: 1. Донести мне фамилии всех ведущих групп для привлечения к ответственности за невыполнение моего приказа. Требую от всех ведущих групп и всех лётчиков барражировать над линией фронта и предупреждаю, что за невыполнение этого приказа буду привлекать к строжайшей ответственности – отправлять в штрафные батальоны и даже расстреливать перед строем за трусость." Подобную реакцию Н.П.Жильцова вызвало то обстоятельство, что находившиеся под его командой лётчики всякий раз в панике разлетались врассыпную и на максимальной скорости неслись от линии фронта в тыл, завидев приближающиеся к ним немецкие истребители. Уничтожающую характеристику действиям своих истребителей дал командир 279-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й Воздушной Армии полковник Ф.Н.Дементьев в своём донесении в вышестоящие штабы 10 июля 1943 года: "…все наши истребители патрулируют в 10 километрах позади линии фронта, на передний край упорно не идут, боясь зенитного огня, и дают бомбардировщикам противника по целому часу пребывать над целью. …Мне стыдно на это смотреть." Другие командиры истребительных авиационных дивизий и некоторые командиры полков 16-й Воздушной Армии высказывались примерно в том же духе.

На третий день боёв командование 16-й Воздушной Армии всё же догадалось использовать своё численное превосходство посредством массирования применения имеющейся у него авиации, особенно штурмовой и бомбардировочной. Это было правильное решение – немногочисленные немецкие истребители просто физически не успевали перехватывать непрерывно накатывавшиеся на наступавшие немецкие наземные части волны советской ударной авиации. Впрочем, вся Курская битва – это отдельная большая тема.

Нельзя не отметить – несмотря на то что сражение над северным фасом Курской дуги длилось уже целую неделю, истребители немецкого 6-го Воздушного Флота продолжали демонстрировать высокую результативность в воздушных боях при относительно низком уровне потерь. Кроме хорошо отлаженного взаимодействия и управления в бою, действия немецких экипажей характеризовались применением различных элементов военной хитрости. Так, согласно отчёту командира 273-й истребительной авиационной дивизии полковника И.Е.Фёдорова о боевой работе дивизии за период с 5 по 8 июля, для выхода из неудачно складывавшегося боя пилотами "фокке-вульфов" (все немецкие истребительные группы на северном фасе Курской дуги имели на вооружении исключительно самолёты-истребители Фокке-Вульф FW190 модификаций А-2, А-3, А-4, А-5) часто практиковалось имитирование беспорядочного падения и срыва в штопор. Зачастую это создавало у молодых и неопытных советских пилотов иллюзию уничтожения вражеской машины, способствуя безудержному росту заявок на победы.

В.Г.Горбач, который, собственно, и публикует в своей книге "Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве" количественные данные, которые приведены мной выше (хотя часть из них была известна и раньше), побаиваясь, видимо, модных сегодня обвинений (причём по любому поводу) в клевете и предательстве, пытается объяснить причины столь удручающего положения неуклюжими словесными "вывертами": "По сути они (крупные недостатки в боевой работе) являлись скорее "болезнями роста", чем серьёзными "хроническими заболеваниями". Образно говоря, к лету 1943 года скелет Военно-Воздушных Сил был собран, мышечная масса оформилась в мускулах, которые тем не менее ещё требовали терпеливой "накачки". Кроме того, новому бойцу был необходим творческий дух, быстрая реакция и самостоятельность. Но на устранение всех недочётов и приобретение высокого профессионализма требовалось время." Жаль, что В.Г.Горбач так и не поведал, сколько лет войны ещё потребовалось бы советским, чтобы "устранить недочёты" и приобрести "высокий профессионализм", ибо 1944 год (год самых больших советских потерь в авиации) не показал ни "устранения", ни "приобретения". Не показал ничего подобного и 1945 год. Фактически всё осталось почти как в 1943 году, за исключением двух важнейших компонентов воздушной войны: неуклонного сокращения количества немецких самолётов-истребителей на Восточном фронте засчёт столь же неуклонного их увеличения на Западном и стремительного роста парка советских самолётов-истребителей (и прочих самолётов, хотя качество их изготовления в абсолюте и техническое совершенство в относительных величинах с каждым годом войны падали, что признаётся даже в документальном сериале "Красные звезды", не один раз показанном по "патриотическому" телеканалу "Звезда"). Да и сами количественные показатели выпуска советских самолётов обеспечивались благодаря западным поставкам (главным образом из США) авиационных материалов и высокопроизводительного станочного оборудования. Советские Военно-Воздушные Силы добились-таки к концу 1944 года господства в воздухе, многократно перекрыв противника по численности.

Разговор о том, насколько эффективно советское авиационное командование и советские лётчики-истребители стремились воевать, можно продолжить, исходя из эпизода во время боёв на южном фасе Курской дуги, приводимого в книге В.Г.Горбача "Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве": "Однако самой чувствительной потерей, понесённой 8-м авиакорпусом 14 июля, стал командир III/JG3 (3-й группы 3-й истребительной эскадры) майор Вольфганг Эвальд. Его Bf.109G-6, по немецким данным, стал жертвой зениток. Ас, имевший на своём боевом счету 78 побед, смог покинуть свою обречённую машину на парашюте в 20 километрах северо-восточнее Белгорода, однако приземлился на территории, контролируемой советскими войсками, и был пленён. Судя по протоколу допроса, немецкий "эксперт" не особенно упорствовал в ответах на задаваемые ему вопросы. …Эвальд подчеркнул, что его группа всё время наступления в районе Белгорода действовала с большим напряжением, совершая не менее 3-4 вылетов на одного пилота в день. …Достаточно откровенно высказался Эвальд и о недостатках в подготовке советских авиаторов: "По моему мнению, недостатков очень много, но основным недостатком я считаю плохую подготовку лётного состава советской авиации, в силу чего лётчики применяют неправильные методы ведения воздушного боя, что даёт возможность немецким лётчикам выходить победителями." Похожие оценки действиям своих советских оппонентов на допросах давали многие немецкие пилоты, попавшие в плен."

Своей критической оценкой уровня пилотажно-стрелковой подготовки советских истребителей и применяемой ими тактики пленные немецкие пилоты делились с советским командованием и до и после приводимого примера, но каких-либо крупных изменений в программах теоретического и практического обучения в советской военной авиации не происходило. Те же глупости, с маниакальным упорством повторяемые советскими истребителями в воздушных боях, отмечались в штабных документах немецких авиационных групп вплоть до окончания войны в Европе. Низкое качество техники и ярко выраженную недостаточность профессиональной подготовки советские старались компенсировать только одним – наращиванием количественного перевеса.

По данным книги А.Смирнова "Боевая работа советской и немецкой авиации в Великой Отечественной войне" усреднённо постоянное количество групп одномоторных истребителей Люфтваффе на Восточном фронте в 1943 году составляло 12,4 (то есть в 1,25 раза меньше, чем в предыдущем 1942 году – с каждым месяцем всё больше истребителей требовалось для отражения стремительно нарастающего стратегического наступления англо-американской авиации). В течение всего 1943 года в приполярной части Восточного фронта действовали две группы истребительной эскадры JG5. Из состава истребительной эскадры JG54 на фронте от Ленинграда до Москвы (а иногда с отвлечением и на другие участки советско-германского фронта) в январе и с середины августа до конца декабря воевали три группы, в феврале-марте – попеременно от одной до двух групп, а с апреля до середины августа – две группы. Южнее постоянно действовали три группы истребительной эскадры JG51, а в южной Украине и в Причерноморье – три группы истребительной эскадры JG52. Истребительная эскадра JG26 в период с февраля по май была представлена на Восточном фронте только одной группой. В 1943 году на Восточном фронте эпизодически появлялись группы из других истребительных эскадр. Так, истребительная эскадра JG3 в январе отправила на советско-германский фронт три своих группы, с февраля до начала августа там оставались две её группы.

Прямо перед началом взахлёб рекламируемой отечественными военными историками завершающей наступательной фазы Курской битвы – операции "Полководец Румянцев" (которая началась 3 августа 1943 года в виде трёхдневного прорыва Воронежским и Степным фронтами немецкой обороны под Белгородом) – из района советского наступления в систему противовоздушной обороны Германии (для противодействия опустошительным налётам англо-американских стратегических бомбардировщиков) были отозваны ветераны боёв на Восточном фронте – две группы 3-й истребительной эскадры (II/JG3 и III/JG3). На Восточный фронт 3-я истребительная эскадра (JG3) более никогда не возвращалась. Противодействие двум советским армадам – 2-й Воздушной Армии (Воронежский фронт) и 5-й Воздушной Армии (Степной фронт) – практически в одиночку оказывала спешно переброшенная сюда 2 августа 1943 года из-под Карачева (район наступления на Орловской дуге советских Западного и Брянского фронтов, осуществлявших операцию "Кутузов") 3-я группа 52-й истребительной эскадры (III/JG52). Эти "несчастные" три с половиной десятка "Мессершмиттов", действующих одновременно на два направления (Белгородское и Изюмское), при поддержке примерно ещё десятка "Мессершмиттов" из 2-й группы ночных истребителей (NAGr2), вынужденных сражаться и днём и ночью, тем не менее сумели здорово потрепать советскую авиацию в первые же часы её воздушного наступления. За 3 августа 1943 года 2-я Воздушная Армия безвозвратно потеряла 28 самолётов, а 5-я Воздушная Армия – 12 самолётов. Ещё около 50 советских самолётов получили повреждения разной степени. Особо отличились лётчики-истребители из III/JG52: К.Штеффен (5 сбитых советских самолётов), Б.Кортс (4 сбитых самолёта) и Э.Хартманн (4 сбитых самолёта). В свою очередь группа III/JG52 безвозвратно потеряла один Мессершмитт Bf.109G-6, а группа NAGr2 – один Мессершмитт Bf.109G-4 плюс ещё один – тяжело повреждённым. Штаб советской 2-й Воздушной Армии в своей сводке "наверх" за 3 августа 1943 года объявил об уничтожении 20 Мессершмиттов Bf.109 (из общего числа 25 уничтоженных немецких самолётов), а штаб 5-й Воздушной Армии "уничтожил" за тот же день в своих сводках и того больше – 28 Мессершмиттов Bf.109 (из общего числа 39 уничтоженных немецких самолётов). Одним словом, за первый день советского наступления под Белгородом официально было уничтожено больше немецких истребителей, чем их было в наличии. (4 августа, на следующий день после столь "блистательной" победы над истребителями Люфтваффе, советская авиация в этом районе чуть ли не вдвое сократила число боевых вылетов, а советские бомбардировщики, в отличие от первого дня наступления, вообще не отважились появиться в воздухе.)

Из книги В.Г.Горбача "Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве": "…ситуация для Люфтваффе к августу 1943 года существенно ухудшилась. Напряженная обстановка на средиземноморском театре, где основные воздушные бои развернулись над Сицилией, потребовала привлечения большого числа истребительных групп из состава эскадр JG53, JG77, а также группы II/JG51. Кроме того, значительно усилились воздушные налёты союзников на территорию оккупированной Франции и саму Германию. Начатое в начале марта воздушное наступление сил 8-й воздушной армии США и Бомбардировочного командования Королевских Военно-Воздушных Сил достигло апогея к концу июля. В ходе массированных налётов английских ночных бомбардировщиков на Гамбург город практически наполовину был превращён в дымящиеся руины, а число жертв достигло 30 тысяч человек. С каждым днём усиливались и дневные налёты "летающих крепостей". Командованию Люфтваффе становилось всё очевиднее, что времена безраздельного господства над Западной Европой уходят в прошлое. Требовалось срочное увеличение количества как дневных, так и ночных истребителей для защиты Третьего Рейха. Однако резервов для быстрого формирования новых частей не было, что заставляло перебрасывать в Германию испытанные в боях части истребителей из СССР и Средиземноморья."

В 1944 году численность немецкой одномоторной истребительной авиации на Восточном фронте продолжала снижаться, но не только из-за потерь, здесь понесённых, а главным образом в результате продолжающейся переброски на Запад. В течение этого года на советско-германском фронте постоянно присутствовало в среднем около 10 истребительных групп Люфтваффе, что оказалось в 1,55 раз меньше, чем в 1942 году, и в 1,24 раза меньше, чем в предыдущем 1943 году. По данным книги А.Смирнова "Боевая работа советской и немецкой авиации в Великой Отечественной войне", Издательство АСТ, Издательство АСТ Москва, Издательство "Транзиткнига", Москва, 2006 год, в районе Мурманска и в Карелии продолжала действовать истребительная эскадра JG5: две группы с января по апрель, в мае попеременно одна-две группы, с июня по сентябрь – одна группа, в октябре – две группы, а с начала ноября вся истребительная эскадра JG5 уже действовала против англо-американцев. Из истребительной эскадры JG54 на Восточном фронте (в Прибалтике, Восточной Пруссии и Померании) с января по июнь сражались две группы, в июле-августе – три группы, с сентября по декабрь – снова две группы. На центральном участке советско-германского фронта с января по сентябрь находились три группы истребительной эскадры JG51, а в октябре, ноябре, декабре – все четыре группы этой эскадры. На южном фланге Восточного фронта весь 1944 год традиционно провоевали три группы одной из лучших в Люфтваффе истребительных эскадр – JG52, но и они начиная с мая всё больше и больше отвлекались на отражение американских налётов на нефтепромыслы в Румынии, а с сентября противостояние американским стратегическим бомбардировщикам стало чуть ли не главной их задачей.

Ниже даны сведения по количеству немецких самолетов-истребителей на Востоке и на Западе. Эти цифры с небольшими вариациями приводятся в различных источниках, но в данном случае использовалась книга М.В.Зефирова "Асы Люфтваффе. Дневные истребители", том 1

Здесь дана таблица численности немецких одномоторных истребителей на разные даты на советско-германском (Восточном) фронте и на западном театре военных действий, включая противовоздушную оборону (ПВО) самой Германии. На 31 марта 1942 года на Восточном фронте находилось 454 немецких одномоторных истребителя, на Западе – 803 одномоторных истребителя; на 30 сентября 1942 года (разгар наступления на Сталинград) на Восточном фронте – 611 немецких одномоторных истребителей, на Западе – 859; на 31 декабря 1942 года на Востоке – 395 немецких одномоторных истребителей, на Западе – 848; на 31 марта 1943 года (начало заключительного акта битвы за Кубань) на Востоке – 612 немецких одномоторных истребителей, на Западе – 849; на 30 сентября 1943 года на Востоке – 531 немецкий одномоторный истребитель, на Западе – 1119; на 31 декабря 1943 года на Востоке – 473 немецких одномоторных истребителя, на Западе – 1066; на 31 марта 1944 года на Востоке – 513 немецких одномоторных истребителей, на Западе – 1165.

31 марта 1944 года – до открытия "второго фронта" в Европе оставалось 66 дней.

Свежие комментарии