Так и не разоблаченный шпион. Американский крот — прямо в космической программе

Часть главы из книги «Секретная гонка за Луну», которая выйдет в мае 2017 года.

Американское ЦРУ до сих пор не раскрыло, кто был его шпионом прямо в звездном городке, где разрабатывалась советская космическая программа.

Вероятно, это был кто-то из занимавших высокую должность, поскольку он передавал точную информацию. В ближайшее время, по всей видимости, правду мы так и не узнаем.Американская разведывательная служба ЦРУ хотела шпионить за советской космонавтикой с самого начала. КГБ, в свою очередь, был заинтересован в лунном проекте «Аполлон». Москва и Вашингтон считали высадку первого человека на Луну делом престижа, достижением, которым они будут хвастаться перед остальным миром как доказательством совершенства своей политической системы.

Первый спутник и первая попытка шпионажа

Первый спутник земли «Спутник 1», который не умел ничего, кроме как отправлять сигналы о своем существовании, СССР запустили четвертого октября 1957 года. Для Белого дома это не стало неожиданностью. В декабре 1955 года Центральное разведывательное управление (Central Intelligence Agency — CIA) прогнозировало, что СССР удастся запустить спутник в течение 1958 года.

Картину советских космических разработок составляли специалисты Национального центра расшифровки фотоснимков (National Photographic Interpretation Center) в штаб-квартире ЦРУ. Специалисты основывались на фотографиях, сделанных с самолетов-разведчиков, а затем и со спутников, а также на материалах прослушивания, обеспеченных Агентством национальной безопасности (National Security Agency — NSA).

Дополнением служили донесения агентов с места событий, а также информация от дружественных спецслужб, прежде всего от британской «МИ-6/SIS».Американцы недооценили роль межконтинентальных ракет. Еще в начале 1957 года их важность преуменьшалась, а роль стратегических бомбардировщиков, которыми располагали США, наоборот, переоценивалась. Однако в секретном сообщении президенту от 18 августа говорилось, что СССР осуществил первые испытания этих ракет большой дальности. Агентство ТАСС признало это по прошествии нескольких дней. А в меморандуме от десятого декабря специалисты ЦРУ пришли к выводу, что разработки этих ракет «имеют для СССР особенный приоритет».

В августе 1958 года ЦРУ предполагало, что совсем скоро Советы отправятся в космос: приблизительно в 1960 году отправят первого космонавта и автоматические аппараты на Луну, облет Луны будет совершен в 1962 году, а через три года там может быть совершена высадка. Американцы боялись, что еще в 1959 году Кремль завершит размещение более ста межконтинентальных ракет с ядерными боезарядами, а поскольку у США их было мало, то отставание в этой сфере был налицо. Только когда в начале 60-х годов благодаря разведывательным спутникам была обследована советская территория, оказалось, что все было мифом.

СССР высадит человека на Луну в 1967 — 1968 годах. Таким был прогноз Разведывательной сводки ЦРУ (National Intelligence Estimate), представленной президенту Кеннеди пятого декабря 1962 года. Тем не менее надежных источников для подкрепления этих утверждений у разведчиков не было.

Станция прослушивания и разведывательный спутник

Еще в 50-е годы Соединенные Штаты сосредоточились на создании технических средств разведки. Причина ясна: среди советских граждан трудно было найти людей для шпионажа.

США начали со строительства радиолокационных станций и пунктов прослушивания вблизи советских границ, прежде всего в Турции и Иране. Их специалисты научились читать сводки электронных сигналов и на их основе прогнозировать запуски ракет и их характеристики, а также подготовку к ядерным испытаниям.

США отправляли самолеты-разведчики RB-45 Tornado и U-2 для полетов над советской и китайской территорией с начала 50-х годов. Самолеты летали на больших высотах, недоступных для обычных истребителей.

Космодром Байконур — Тюратам американцы контролировали с самого начала. Весной 1957 года один пилот самолета-разведчика U-2 заметил во время полета над Туркменией нечто интересное в той области Казахстана. Пилот изменил намеченную трассу, чтобы присмотреться. В этом месте русские испытывали новые военные ракеты и строили большое количество наземных объектов.

© РИА Новости, Алексей ФилипповГород Байконур

Как только ЦРУ установило местонахождение базы, туда стали отправлять разведывательные самолеты. Когда специалисты получили снимки с них, то ужаснулись. Советы опять пытаются нас провести! Городок Байконур находится примерно в 200 километрах к северу от монтажных корпусов и стартовых площадок. Чаще всего они расположены ближе (около 30 километров) к старому казахскому городу Тюратам. Поэтому этот космодром вошел в историю как Байконур — Тюратам: первое название использовалось на Востоке, а второе — среди специалистов и военных на Западе. Официально он назывался Научно-исследовательским испытательным полигоном номер пять (5-НИИП), который был в ведении Министерства обороны. Обширные степи Казахстана скрывали еще и базу межконтинентальных ракет с атомными боеголовками, которые были нацелены на США.

Однако первого мая 1960 года СССР удалось с помощью зенитного комплекса С-75 «Двина» сбить U-2, и его пилот Фрэнсис Дж. Пауэрс был схвачен. Американцы перестали отправлять эти самолеты для полетов над СССР, а в 1966 году их заменили более совершенными самолетами SR-71 Blackbird. За два десятилетия над советской территорией или вблизи нее полеты совершили десять — двадцать тысяч U-2, RB-45 и B-47, оснащенных радиоэлектроникой. При этом минимум 31 самолет был сбит, а большинство членов экипажа арестовано или пропало без вести.

В начале 60-х годов всю основную работу взяли на себя разведывательные спутники. Американцы намного опережали СССР в области микроэлектроники и фотографической техники. Непосредственного космического разведчика под кодовым названием Discoverer 1 США запустили 28 февраля 1959 года. Однако оборудование не сработало, и никаких данных получить не удалось.

С техническими сбоями американцы сталкивались и позднее. Только 11 августа 1960 года им удалось получить первую капсулу со спутника «Дисковерер 13». Это был первый объект, который неповрежденным вернулся из космоса. Однако вместо «фототрофеев» он доставил американский флаг: его снимком с президентом Эйзенхауэром должен был ознаменоваться большой космический успех США.

Только следующий «Дисковерер 14», запущенный 18 августа, сделал снимки советской территории. Но у американцев еще не было идеальных отображающих и ретрансляционных методов, чтобы принимать по радио с орбиты фотографии хорошего качества. Поэтому была разработана система отправки капсул с пленками со спутников. Капсула на парашюте спускалась на Землю, ее ловили с самолета сетью налету или вылавливали на корабле из моря.

С лета 1960 года американские спутники снимали территорию коммунистических стран, прежде всего СССР и Китая. Другая аппаратура перехватывала все радиосигналы. Техника давала американцам полное представление о состоянии стратегических сил противника, а также о космических полетах. Тем не менее эту информацию необходимо было дополнять и уточнять с помощью других источников, прежде всего агентурных.

Скорпион — тревога на Байконуре

В ноябре 1962 года тесное сотрудничество НАСА и ЦРУ наладил заместитель директора космического агентства Хью Драйден. Он передал разведчикам перечень самых разных признаков, которые свидетельствовали о прогрессе в ракетно-космической области. «Все уверены, что если СССР соперничает с американской программой высадки на Луну, то их летные испытания, тесно связанные с этим устремлением, должны начаться в течение одного года — двух лет», — говорилось в докладе НАСА. Космическое агентство интересовало, насколько далеко русские продвинулись в строительстве мощной ракеты, и какого уровня достигла их техника, прежде всего электроника и системы управления.

«Однако в начале 60-х годов ЦРУ располагало ограниченной информацией о советской космической программе, — написали историки Дуайн А. Дэй и Асиф Сиддик в 2003 году в журнале Spaceflight. — Большая часть донесений основывалась на двух основных источниках: снимках космодромов, сделанных спутниками, и телеметрических сигналах ракет, перехваченных наземными станциями». По словам Дэвида Дойли, который занимался изучением советских ракет, у ЦРУ в СССР не было постоянного агента.

Разведывательные сводки ЦРУ, описывающие советскую ракетную и космическую программу и датированные периодом с 31 октября 1946 по восьмое августа 1991 года, стали известны после рассекречивания и были опубликованы в интернете. Большая часть этих 45 донесений была основана на данных технической разведки: удаленном прослушивании и космических снимках. Их достоверность разнилась: были и ошибочные, и очень точные сведения. Но сюрпризов не было. Правда, в шпионской практике это нормально.

Однако и у спутников были свои минусы. Они огибали Землю по одинаковым орбитам, поэтому противник мог легко просчитать, когда фото- или «телешпион» окажется над головой, и вовремя скрыть важные вещи. Однако утаивать подготовку к крупным испытаниям ракет и космическим запускам не было смысла. И все же когда радары ПВО установили, что приближается американский разведывательный спутник, военный командующий ракетной базой Байконур объявил тревогу под кодовым названием «Скорпион 3». Прилет самолета-разведчика назывался «Скорпион 2».

«Скорпион 1» означал, что в поезде по маршруту Москва — Ташкент, который проезжал через местную железнодорожную станцию, сидит какой-то иностранец. Однако это случалось нечасто, поэтому шансы рассекретиться были минимальными. Шутники на космодроме знали, что такое и «Скорпион 4»: «В монтажный ангар или на взлетную площадку идет Королев».

Кроме того, американцы следили за деятельностью на ракетных базах с помощью специальной радиоаппаратуры, установленной на территории стран, граничащих с СССР. Общемировая сеть радаров и телескопов помогала следить за всеми советскими спутниками с момента их запуска и в течение всего их полета вплоть до возвращения или разрушения.

Оба государства скрывали эту деятельность и долгое время утверждали, что ничем подобным не занимаются. Но такая ложь — привычное дело в шпионаже.

Гагарин: по московскому радио через час после американцев

«У нас есть данные, из которых следует, что ночью русские собираются отправить человека в космос», — заявил во вторник 11 апреля 1961 года директор ЦРУ Аллен Уэлш Даллес президенту Джону Фицджералду Кеннеди.

Президент махнул рукой: «Не будите меня из-за этого».

Слежение за этим полетом стало уникальным успехом системы аэрокосмической обороны американского континента NORAD. Американский радар в Турции зарегистрировал в 1.07 по восточному времени США запуск ракеты Р-7 известной под кодом Пентагона как SS-6 с базы в Тюратаме в Казахстане. Через 13 минут станция радиотехнического шпионажа Шемия, находившаяся на двух малюсеньких островах архипелага Алеутских островов, перехватила русскую речь из космоса: первый человек был отправлен на орбиту. Через пять минут после этого в Вашингтон отправилось зашифрованное сообщение.

Дежурный генерал из Пентагона передал в 1.30 по телефону эту информацию научному советнику Белого дома Джерому Уиснеру. Профессор позвонил пресс-секретарю президента Пьеру Сэлинджеру. С момента начала полета Гагарина на «Востоке-1» прошло 23 минуты.

Но остальной мир пока ни о чем не знал. Московское радио передало эту новость только в 10.08 по местному времени, то есть через час после того, как американцы обо всем узнали.

Космонавты — преимущество перед запущенными спутниками

Первоначально советских генералов полеты человека в космос не интересовали, ведь все это безумные фантазии! Но в итоге главный конструктор ракет большой дальности Сергей Королей привлек их на свою сторону, пообещав большой спутник, который будет оборудован фотоаппаратурой для космического шпионажа. Эту задачу (под кодовым названием «Зенит») перед главным конструктором ракет и спутников поставила Военно-промышленная комиссия еще в конце 1957 года. Американцы были правы, утверждая, что тот, кто контролирует космос, контролирует и Землю.

Только когда в апреле 1959 года НАСА представило семь кандидатов для полетов в космос, советский лидер Никита Хрущев поручил Королеву заняться полетом людей. «Мы опять должны обогнать американцев!»

Разработки аппарата для полета человека были на начальной стадии, а работы над «Зенитом» значительно продвинулись вперед. Хрущев решил: «Первым делом —космический корабль, а фотографии для военных подождут!»

Не оставалось ничего другого, как снова импровизировать. Главный конструктор ракет и спутников умел работать из расчета на будущее. «Спускаемый аппарат для «Зенита» мы можем использовать и для космонавта».

Советские инженеры завершили первый шпионский спутник «Зенит» только в середине 1961 года. Он был оборудован четырьмя фотоаппаратами, на снимках которых с космических высот якобы можно было разобрать даже отдельные машины на стоянках. Незадолго до конца года спутник попытались запустить, но отказала третья ступень ракеты. Только в следующий раз, 29 апреля 1962 года, спутник удалось вывести на орбиту. Общественности он стал известен как «Космос-4». Но электронное оборудование советских спутников уступало американскому. В прошлом виной тому стал Сталин, который осудил «кибернетику как буржуазную лженауку».

Постепенно советские специалисты разработали систему запуска своих разведывательных спутников, которые возвращались через восемь дней на Землю с фотопленками. Впоследствии спутники оставались на орбите и дольше. Как отметил советский журналист Леонид Лесков, США все же удалось с помощью спутников получить представление обо всех стратегических объектах на всей территории СССР очень скоро. «Нам же удалось получить кадры американской территории позже и значительно худшего качества».

Гонка за посадку на Луне началась

СССР сможет отправить людей для облета Луны в 1966 году. Об этом говорилось в прогнозе в ЦРУ от пятого ноября 1961 года. Через три года туда смогут высадиться первые люди. «Это все, что можно предсказать на основании последних данных».

Таким образом, успехи первых советских космонавтов ослепили даже рационально мыслящих аналитиков спецслужб и многих западных ученых. Кстати, этому во многом помогла пропаганда Кремля.

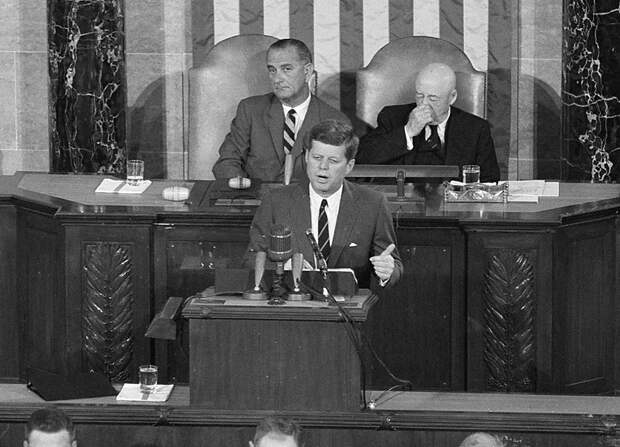

В мае 1961 года президент Джон Кеннеди заявил, что американские астронавта должны высадиться на Луне и безопасно вернуться домой до конца десятилетия.

Вероятно, советские специалисты приняли этот вызов на гонку за Луну. Об этом свидетельствует статья известного профессора К. Сергеева о 14 октября 1961 года в главном коммунистическом издании «Правда»: «Овладение космическим пространством вокруг Земли станет надежной основой для дальнейшего развития дальних космических полетов. Сначала это будут полеты автоматических станций на Луну с приземлением на ее поверхности. Затем человек облетит Луну и высадится на ее поверхности. Когда на Луне будет создана постоянная научная станция, а затем и промышленная база, можно будет воспользоваться нетронутыми и еще неразработанными ресурсами нашего ближайшего небесного тела в научных и хозяйственных целях».

Подпись под заголовком, направленность статьи и публикация в главном советском печатном органе давали основания предполагать, что автором был большой специалист. ЦРУ вскоре установило, что этот псевдоним использует предполагаемый руководитель советских ракетных и космических разработок академик Сергей Королев, один из немногих ученых, которые приняли участие в последних двух съездах Коммунистической партии СССР.

© РИА Новости, Сергеев | Академик Сергей Королев и космонавт Юрий Гагарин

В информационной брошюре Академии наук за 1958 год приводится его домашний адрес и телефон, а также рабочий телефон. Отправлять корреспонденцию на место его работы предлагалось на абонентский ящик 651. В следующем году данные об академике свелись к некоторым данным о его месте работы. А в брошюре за 1960 год было написано, что Королева можно найти в отделе технических наук. «Эти данные стали подарком для иностранных разведок, — написал Ярослав Голованов в биографии Королева, — поскольку, исходя из того, у кого не было домашнего адреса, можно было понять, кто из членов Академии наук работает над военными заказами». Здесь еще нужно добавить, что предприятия, выполняющие эти заказы, скрывались под абонентскими ящиками.

В последний день 1961 года «проф. К. Сергеев» еще раз подтвердил в «Правде», что Луна будет первой на очереди. Так гонке за Луну был дан старт.

Его мнение косвенно подтвердил Юрий Гагарин. На международном конгрессе космонавтов, проходившем в Афинах осенью 1963 года, Гагарин сказал: «Наши специалисты разрабатывают технику для высадки на Луне: строится корабль и создаются системы дозаправки топлива на околоземной орбите».

Какой будет задача советской суперракеты?

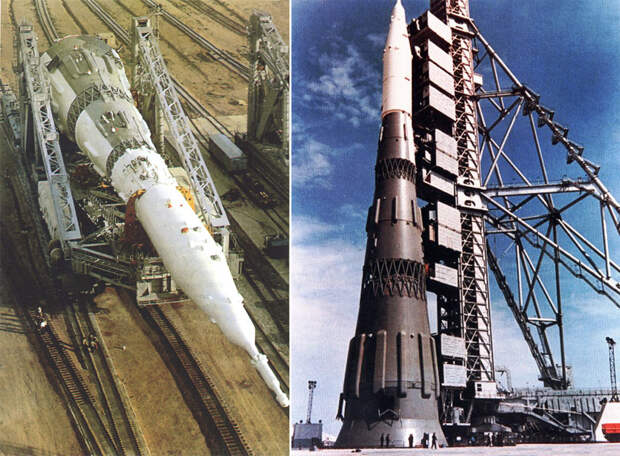

Летом 1962 года американские разведывательные спутники зафиксировали строительство нового старотового комплекса на Байконуре. Аналитики назвали его «Объектом J». Впервые были основания предполагать, что СССР готовится запустить суперракету: в данном случае Н-1.

Впоследствии по фотографиям американцы определили, что монтажный корпус, который там строился, имеет размеры 240 на 190 метров и высоту 60 метров и, несомненно, предназначается для суперракеты. Существование нового носителя косвенно подтвердили и снимки, на которых было видно: самый высокий кран на стартовой площадке достигает 145 метров в высоту.

В 1963 году в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли в предместье Вашингтона разгорелся спор о том, существует ли русский проект по высадке человека на Луне. Информация, полученная спецслужбами, не давала ясного представления об этом.

«Они не собираются этого делать», — утверждал Сейр Стивенс, главный аналитик группы из 15 специалистов отдела Управления научной разведки ЦРУ (Space Division, Office of Scientific Intelligence), в своем докладе. Стивенс исходил из прошлогоднего полета «Восток-3» и «Восток-4», который лишь был демонстрацией запуска двух кораблей, но не более. У русских нет системы стыковки, которую им необходимо освоить для подобной задачи.

Физик Альберт Бад Уилон, недавно назначенный заместителем директора НАСА по науке, напротив, отвергал мнение Стивенса. В конце октября своего подчиненного в споре с Уилоном защищал директор Управления научной разведки Рэй Клайн. Но все напрасно: Уилон от своего мнения не отступился.

Но и в следующем году Стивенс продолжал придерживаться своей позиции. Он снова подготовил анализ, в котором утверждал, что информации о советской лунном проекте нет. Строительство суперракеты, о котором свидетельствуют снимки разведки, не доказательство. Скорее, СССР запланировало большую орбитальную станцию, о которой русские специалисты иногда упоминают.

Сотрудники спецслужб предполагали, что новостей о советской лунной программе от ЦРУ требует генеральный директор НАСА Джеймс Уэбб. Имея такой аргумент, он мог бы отстаивать проект «Аполлона» перед властями: «Посмотрите, мы соперничаем с русскими!»

«У меня нет никакой информации о советской лунной пилотированной программе», — утверждал и Шерман Кент, руководитель отдела Разведывательных сводок ЦРУ, в докладе от 25 апреля 1963 года на десяти страницах.

«Наш прогноз о советских планах от декабря 1962 года был ошибочным. Многие их ракеты и спутники потерпели крушение», — так в январе 1965 года разведчики пытались успокоить президента Линдона Джонсона. И уточняли: «В 1967 — 1968 годах СССР может запустить первую орбитальную станцию и одновременно отправить людей для облета Луны. Работа над их лунной суперракетой затягивается, и первый испытательный полет ожидается в 1968 году. Если все пройдет без проблем, то русские могут высадиться на Луну в 1969 году».

В мае 1965 года аналитики разведки отправили в Белый дом еще более успокаивающую информацию: советский лунный проект, по всей видимости, не будет соперничать с нашим «Аполлоном».

Долл — особенный шпион из числа специалистов

Вероятно, в 1967 году советская разведка начала получать секретную информацию о заокеанской ракетной технике и космонавтике. КГБ получил эти данные от журналиста Гвидо Киндта. Этот бельгиец со временем стал своим человеком в центрах НАСА, а также американских университетах и государственных лабораториях, добившись положения главного журналиста, специализирующегося на авиации и космонавтике. Киндт создал сеть из нескольких своих знакомых, которые снабжали его секретной научной и технической информацией стратегической важности не только из США, но и других стран НАТО.

Западная контрразведка разоблачила шпиона только в мае 1992 года. И хотя не было объявлено, какой именно ущерб он нанес Соединенным Штатам, период, когда он начал свою шпионскую карьеру, подсказывает, что Киндтмог отправлять в Москву уникальные данные, в том числе, о проекте «Аполлон». Интересно, что Киндт не был осужден, а, по всей видимости, договорился с американской или бельгийской контрразведкой о сотрудничестве.

Западным спецслужбам приходилось полагаться на агентов в государственном и военном аппарате, которые имели доступ к документам о ракетных и космических проектах, или же на информированных беглецов, а также на разведывательные самолеты и спутники.

Несколько офицеров Советской армии и спецслужбы КГБ работало на Запад, пока не было раскрыто. Вероятно, наиболее важными были двое «кротов» из военной спецслужбы ГРУ: Олег Пеньковский и Дмитрий Поляков. Полковника Пеньковского раскрыли и казнили в 1963 году, а генерал Поляков был разоблачен 15 годами позже. До тех пор он предоставлял уникальную информацию. Однако их донесения касались преимущественно политических, военных и научно-технических проблем, а не космонавтики. Эта тема была второстепенной. У Вашингтона были или есть информаторы и среди руководящих партийных работников, а также чиновников, чьи имена нам до сих пор неизвестны.

В среде высокопоставленных советских ракетных специалистов у ЦРУ был агент, называемый Долл (Doll) или Дельта (Delta). В 2009 году американские историки нашли документы о нем в архиве Библиотеки им. президента Джонсона в Остине штат Техас. Там было в общей сложности пять секретных разведывательных документов о космической программе. Два были датированы 1966 годом и содержали подробности об отмененном полете «Восход 3», а два другие датированы 1967 годом. В этих говорилось о полете «Союз-1», во время которого погиб космонавт Комаров, и о состоянии советской космонавтики на итогам первого десятилетия. Последнее донесение от апреля 1968 года касалось советского плана по высадке человека на Луне.

Для западных спецслужб было почти нереально получить секретную информацию от людей, проживающих на территории СССР. Любой иностранец, будь он дипломатом, коммерсантом или туристом, заметно отличался от местных жителей: одеждой, походкой, жестами. Встреча иностранца с русским, грузином, литовцем или другими местными гражданами всегда привлекала внимание остальных. Поэтому доклад о существовании агента, называемого Долл или Дельта, который был одним из крупнейших ракетных конструкторов, стал большой неожиданностью.

Историк космонавтики Петер Песавенто охарактеризовал этого информатора в журнале Journal of BIS как человека, который являлся одним из членов высшего руководства главного конструкторского бюро ОКБ-1, а также Совета главных конструкторов. Песавенто даже предположил, что этот человек мог быть заместителем одного из главных конструкторов.

Из этого следует, как пишет Песавенто, что «у американских разведчиков действительно был свой агент внутри бывшего СССР во время космической гонки за Луну, и что он занимал высокий пост». Несмотря на то, что рассекреченный доклад касается всего нескольких событий, наиболее вероятно, агент предоставлял информацию и о других вещах. Однако эти сообщения пока остаются в сейфах за пределами Остина, скорее всего в штаб-квартире ЦРУ. Почему именно эти пять сообщений попали к президенту Линдону Джонсону, неясно. Остаются вопросы: как долго этот агент работал, и какую информацию передал.

ЦРУ скрывает настоящее имя агента Долл, и вряд ли мы его узнаем, в том числе из-за его родственников. Также не стоит ожидать, что американская разведка объяснит, каким образом агент выходил на связь с американскими разведчиками, которые работали в посольстве под дипломатическим прикрытием, и как с ними общался. КГБ пристально следил за всеми западными дипломатами. От этой слежки было очень трудно уйти, однако иногда это все же удавалось.

Американским разведчикам пришлось придумать какой-то способ, чтобы не поставить под угрозу этот уникальный источник информации. Откуда он взялся? Мы можем только предполагать. К примеру, во время неформальной беседы какого-то американца с советскими специалистами, которые ездили за рубеж, был выявлен один — тот, кто имел серьезные претензии к коммунистическому режиму. Потом уже с ним договорились. Это можно было сделать только в тот момент, когда он оставался один. Часто встречи происходили в туалете, куда другим советским гражданам под каким-то предлогом входить запрещали. «Выездные» специалисты не работали над секретными проектами, к которым относились и космические полеты. Однако в среде коллег, которые этим занимались, у них были друзья и знакомые из секретных институтов: среди них и могли вербоваться агенты.

Ракетный конструктор Долл явно относился к тем людям, которые иногда проявляли свое недовольство политикой Кремля. У советского вербовщика, привлеченного, например, в туалете (там, где проще), было два варианта. Либо он останется с интересующим субъектом в дружеских отношениях, и во время бесед выуживает у него информацию. Либо после «прощупывания почвы», будучи уверенным, что тот не выдаст, вербовщик предлагал сотрудничество, а затем выступал в качестве связующего звена между Долл и американцами. Человеку, которому дозволялись международные контакты, было проще передавать информацию: на ресепшене или при якобы случайных встречах, а также во время командировок.

Ни этот вербовщик-связной, ни Долл явно не получали от ЦРУ никакого вознаграждения, ведь, разбрасываясь деньгами, они себя выдали бы. Это были агенты по идеологическим соображениям, противники режима, которые не могли открыто заявить о своей позиции. Шпионов такого рода в коммунистических странах у западных спецслужб были десятки и даже сотни, в особенности в 70 — 80-е годы.

Кроме того, в американском посольстве в Москве работал дипломат, который имел глубокое представление о советских космических разработках. Его доклады были уникальными, и он часто описывал отдельные ключевые события. Однако, сидя в здании посольства, он не получил бы всей этой информации. Поэтому он явно имел одного или нескольких посвященных в проблему информаторов среди советских специалистов.

КГБ старался следить за всеми контактами своих граждан с иностранцами. Поэтому снова встает вопрос, как же эти связи удалось сохранить в тайне.

Западные дипломаты вели активную светскую жизнь: они встречались с высокопоставленными советскими функционерами на раутах, в театре, на официальных и неофициальных переговорах. И там некоторые советские граждане иногда проговаривались, иногда чтобы подчеркнуть свое положение, а иногда это была целенаправленная дезинформация. Кроме того, иностранцы собирали информацию в ходе различных мероприятий, в которых принимали участие.

Советник по экономическим вопросам Посольства США Абрахам Кац отправил в Вашингтон депешу о выступлении космонавта Алексея Леонова на Выставке достижений народного хозяйства в Москве, когда третьего марта 1966 года там устанавливали макет автоматической станции «Луна-9». Леонов говорил о том, что СССР хочет отправить человека на Луну. Также был показан фильм, который иллюстрировал эти планы. В июле, будучи в Токио, космонавт Владимир Комаров подтвердил, что СССР хочет первым высадить человека на Луне.

«О Боже! Там, где была ракета, одни обломки»

Вторая часть

Американцы уже прошлись по Луне, но СССР не сдавался. Союз хотел догнать Соединенные Штаты. Однако советские специалисты находились под огромным политическим давлением, поэтому случались страшные аварии. Американцы знали о них благодаря шпионажу. Они были одними из немногих, кто знал о происходящем, ведь Россия тщательно скрывала свои провалы.

Когда началось соперничество между США и СССР за покорение Луны, ЦРУ испытывало недостаток жизненно важной разведывательной информации из СССР. Однако первые попытки шпионажа предпринимались еще до запуска первого спутника в мире «Спутник». Это подтверждает секретный меморандум, датированный концом 1963 года. В нем ЦРУ признает, что «по-прежнему не способно определить места, где находятся межконтинентальные ракеты», за исключением Байконура. А ведь впервые СССР разместил эти носители еще в 1960 году.

Ленин

В 1965 году аналитики ЦРУ, основываясь на снимках с космических шпионов, впервые подсчитали количество советских межконтинентальных ракет, нацеленных на Запад и на Китай: их было 224.

«Мы предполагаем, что Советский Союз разрабатывает новую большую ракету, которая по мощи будет сопоставима с „Сатурн-5", — докладывало ЦРУ в январе 1965 года в Белый дом. — Летные испытания могут начаться в конце следующего года. Есть почти полная уверенность в том, что в будущем СССР хочет отправить человека на Луну, однако у нас нет данных о том, что этот проект нацелен на полеты в 1968 — 1969 годах, как наш проект „Аполлон"». В Москве поговаривали, что ракета будет названа «Ленин».

Первую стартовую площадку (в Лэнгли ее назвали J-1) на Байконуре завершили летом 1964 года. Вторую J-2 — весной 1965. Комплекс J обошелся в пересчете на доллары в 300 — 360 миллионов, что составляет 75% расходов, потраченных на комплекс «39» во Флориде для «Сатурн-5». Вблизи возводилось жилье для сотрудников нового комплекса.

Однако американские разведчики по-прежнему не были уверены, что русские хотят использовать суперракету для лунной программы. В докладе от октября 1965 года говорится: «Высадка людей на Луне и создание большой орбитальной станции возможны в равной степени».

Совершенствование разведывательных спутников продолжалось долго. Только в начале 70-х годов американцам удалось создать такой комплекс спутников, который обеспечивал непрерывный мониторинг 24 часа в сутки всего, что происходит в значимых частях мира. В связи с этим были ограничены полеты разведывательных самолетов. Однако когда спецслужбам немедленно требовалась какая-то информация из определенного места, самолеты имели преимущество. Ведь сначала снимки со спутников поступали по длинному пути в аналитический отдел, на что уходило до нескольких дней. Только в 80-е годы ученые разработали моментальную радиопередачу данных со спутника.

Сначала данные с разведывательных самолетов и спутников изучали специалисты в ЦРУ, но с шестого сентября 1961 года это происходило в недавно открытом сверхсекретном Управлении национальной разведки (National Reconnaissance Office). На первом этапе на спутниковых снимках можно было распознать объекты размером в несколько метров, а сегодня на них видны даже объекты размером в несколько сантиметров и меньше. Для некоторых специальных операций используются спутники, оборудованные телекамерами, и тогда военные и политики в вашингтонском центре могут следить за событиями в прямом эфире. Другие спутники с инфракрасными детекторами дают тепловую карту территории. Сейчас ее можно отобразить с точностью до одной десятой градуса Цельсия.

Совершенно новой категорией разведывательных космических объектов стала серия Ferret. Эти спутники перехватывали все телефонные и радиопереговоры на большой территории. Еще до того как американцы начали запускать эти спутники, они построили огромные прослушивающие комплексы в Федеративной Республике Германии, Турции, Японии и, вероятно, в других частях планеты. Благодаря этой аппаратуре США вели мониторинг всех электромагнитных волн. Так команды специалистов перехватывали депеши и переговоры всех видов, которые затем расшифровывались и анализировались. Деятельность подобного рода назвали радиоэлектронной разведкой (Electronic Intelligence, ELINT).

Сегодня США запускают спутники, которые сочетают в себе оптическую и радиоэлектронную разведку. Несколько объектов даже вошло в категорию невидимых: неподготовленный наблюдатель теряет такой спутник из виду на долгое время и только через много месяцев может обнаружить в совершенно другом месте.

Исходя из радиосигналов спутников, даже учащиеся средней школы британского города Кеттеринг определили место новой советской космической базы. Под руководством опытного специалиста Джеффри Перри они обнаружили космодром вблизи города Плесецк под Архангельском на северо-востоке Европейской части России. В 1966 году школьники зафиксировали там запуски спутников. Американцы впоследствии подтвердили эти данные.

Наземные станции слежения НАСА и системы аэрокосмической обороны американского континента NORAD могут вести визуальное наблюдение за всеми спутниками, отделившимися ступенями ракет и их обломками. Сегодня удается получить насколько идеальные снимки, что на них видны объекты размером с мячик для пинг-понга, летящий на высоте до 500 километров, а быть может, и более мелкие. На основе этих снимков можно рассчитать массу и размеры объектов и, разумеется, понять их предназначение.

Авиационный и космический шпионаж позволял американцам следить за всей деятельностью на советских космодромах, военных базах и в ракетных испытательных центрах, которая велась под открытым небом, а также за всеми объектами, запущенными в космос. Перехваченные переговоры дополняли картину.

Подробности об этой технике американцы, разумеется, утаивали и обнародовали с большим опозданием только тогда, когда в распоряжении уже было более качественное оборудование. США часто скрывают его. О существовании самого Управления национальной разведки правительство рассказало в 1992 году, то есть через 31 год после его открытия. До тех пор даже самые пронырливые американские журналисты могли только догадываться, кто отвечает за разведывательные спутники.

На основе всех этих источников аналитики составляют общую картину, информацию о которой получает высшее руководство. Для общественности выбираются лишь некоторые фрагменты, часто яркие моменты, которые на Западе, как правило, не замалчиваются, и их озвучивают избранные журналисты и чиновники. Иногда информация корректируется сообразно нуждам спецслужб или интересам разных государственных организаций. Однако это выясняется, если выясняется вообще, только по прошествии длительного времени. Иногда в целях создания алиби говорят об «утечке информации». Полученную ЦРУ информацию о советской лунной программе в 60-х годах опубликовал британский журнал Spaceflight после рассекречивания архивов летом 1993 года.

Мозаичную картину спецслужб дополнял мониторинг всех советских и восточноевропейских СМИ: печати, радио и телевидения. Над этим в исследовательском отделе Библиотеки Конгресса США работало более двухсот высококвалифицированных специалистов. Подобные специализированные отделы были во всех разведывательных службах. Предположительно, 90%, а возможно и более, всей разведывательной информации поступает из открытых источников.

Полет на Луну в ближайшие пять лет«Полету на Луну будет предшествовать ее облет, — предсказывал космонавт Герман Титов в предисловии книги «Луна и человек», которая вышла в 1966 году. — У современных космонавтов есть отличная возможность рассмотреть Луну вблизи».

Весной 1966 года в интервью французскому изданию Paris Match космонавт Владимир Комаров не хотел сравнивать американские и советские усилия, прилагаемые для высадки людей на Луне. Однако Комаров признался, что, по его информации, «наша программа ни в чем не уступает американской». И тем не менее перед высадкой человека на Луне должна приземлиться автоматическая станция с подопытными собаками и кроликами, а потом вернуться на Землю. Такую задачу американцы перед собой не ставили.

«После налаживания регулярного сообщения, а на это уйдет около двух лет, мы начнем тщательные исследования лунной поверхности и глубинных слоев, — сказал Комаров. — Каждая последующая экспедиция будет отправляться в новые походы за пределы станции по разным маршрутам. Членами экспедиций будут геологи, астрономы, биологи… И через несколько лет на Луне все будет так же, как сейчас в полярных областях. Мы будем отправлять туда столько ученых, сколько посчитаем нужным для выполнения плановых задач».

Профессор Константин Феоктистов, ученый-космонавт, который со временем стал главным разработчиком всех пилотируемых кораблей и орбитальных станций, был тоже настроен оптимистично. Когда в марте 1966 года я разговаривал с ним в Москве, он утверждал: «Высадка на Луне — дело в целом решенное. Это вопрос времени, дальнейшей работы и, разумеется, финансовых средств».

Впервые полет мощной советской ракеты, которая могла доставить людей на Луну, вероятно, был публично упомянут девятого ноября 1966 года в беседе специалистов и космонавтов со студентами МГУ.

Академик Седов перечислил тогда шесть основных задач советской космонавтики на ближайшие 10 — 15 лет: полет на Луну, орбитальная околоземная станция с 24 — 36 специалистами, транспортировка материалов и монтаж на орбите, автоматические станции для мягкой посадки на Марсе, постоянная лаборатория на поверхности Луны для 12 — 16 ученых, а также продолжительный полет 12 — 16 космонавтов.

После обзора этой крайне амбициозной программы последовали вопросы. На вопрос, есть ли планы облететь Луну, ответил космонавт Павел Попович: «Возможно, этого не будет, и мы сразу сядем». Однако другой студент поинтересовался, отпразднует ли высадкой человека на Луне СССР 50-ю годовщину Великой Октябрьской революции, то есть состоится ли полет не позднее ноября 1967 года, и Попович ответил: «Этого я сказать не могу».

«Есть ли у Советского Союза такие ракеты, как „Сатурн-5"?» Попович без колебаний ответил: «Есть, и есть еще мощнее».

Беседа была организована для советских студентов, и мир узнал о ней только потому, что сын корреспондентов чешского информагентства ČTK, супругов Веры и Йиндржиха Суковых, учился в МГУ, и на встречу с космонавтами его привели друзья.

«Я не могу назвать дату первого полета пилотируемого корабля на Луну, потому что еще многое нужно сделать, — ответил начальник советских космонавтов генерал Николай Каманин 10 марта 1967 года в интервью польскому агентству РАР. — Ясно одно: через пять лет эти полеты станут частыми, и ракеты будут отправляться на Луну по уже намеченной трассе. Пока не решены две основные проблемы. Первая — взлет с Луны, но мне эта проблема кажется не такой уж большой. Вторая — возвращение на Землю со второй космической скоростью и при этом с огромной точностью, чтобы корабль не пролетел Землю и не стал спутником Солнца, или чтобы он не сгорел в плотных слоях атмосферы. Для решения этих проблем сейчас мы проводим испытания. Только после их успешного завершения можно будет говорить об отправке людей на Луну».

За всеми выступлениями ученых, космонавтов, политиков и журналистов стран советского блока и коммунистического Китая пристально следили сотрудники аналитического отдела Библиотеки Конгресса США. С помощью сотрудников ЦРУ на основе их данных составлялись доклады для американских политиков. Так было и в случае космонавтики: каждый год этот отдел издавал толстый том со всеми данными и докладами.

Суперракета — Великая мать

Новый глава пилотируемых космических полетов НАСА Джордж Мюллер тоже не терял оптимизма: «У нас по-прежнему есть шансы высадиться на Луне до конца 1969 года, — заявил он на международном конгрессе космонавтов в сентябре 1967 года в Белграде. — Финансовые средства на этот проект никак особенно не пострадали от бюджетного сокращения, на которое пошел Конгресс».

Мюллер, вероятно, основывал свое заявление на докладе ЦРУ от второго марта 1967 года, который подтвердил, что СССР разрабатывает мощную ракету. Аналитики разведывательной службы отчетливо разглядели ее на снимках ландшафта в конце февраля. Похоже, эта ракета будет больше «Сатурна-5». Разведчики официально назвали ее «носителем J», но между собой они называли ее Великой матерью.

В докладе говорилось: «Советская лунная пилотируемая программа, вероятно, не была задумана как конкуренция программе «Аполлон», то есть не рассчитана на пик в 1968 — 1969 годах…» Однако далее значилось: «Исходя из всех данных мы предполагаем, что СССР может попытаться высадить людей не Луне не ранее чем в середине или в конце 1969 года… Но, скорее всего, это произойдет в 1970 — 1971 годах».

Тем не менее, некоторые признаки свидетельствовали о том, что СССР не сможет соперничать с США, как писали специалисты ЦРУ. «Есть знаки того, что взлетное оборудование, вероятнее всего, будет готово к испытаниям не ранее середины 1968 года. Для того чтобы ракету можно было эксплуатировать и использовать для отправки человека, нужна серия испытаний, которые должны быть завершены не менее чем за год до того, как можно будет начать испытания с высадкой на Луне. При этом советским специалистам нужно еще испытать новый корабль, опробовать возвращение с лунной орбиты и, вероятно, разработать технику посадки на воду… Неисключено, что им также потребуется техника стыковки кораблей на орбите и соответствующее оборудование».

Анализ разведывательной службы от первого ноября 1967 подтверждал: «Сегодня мы предполагаем, что СССР попытается отправить человека на Луну во второй половине 1971 года или в 1972 году. Второй срок наиболее вероятен». СССР столкнулся с рядом трудностей и аварий.

Большое внимание экспертов вызвала информация, полученная ЦРУ, о том, что в СССР существует два отдельных проекта пилотируемого полета на Луну. Сначала, вероятно, в первой половине 1968 года будет предпринята попытка облета Луны с помощью уже созданной техники. Для этого будет использована ракета SL-9 («Протон») с последней ступенью ракеты SL-8 и измененным кораблем «Восход». «Это сочетание позволит вывести нагрузку весом 15 тысяч фунтов (почти семь тонн) на окололунную орбиту, что даст советским специалистам возможность отправить туда экипаж из двух человек. Второй вариант состоит в том, что СССР может использовать недавно разработанную верхнюю ступень SL-9 и новый корабль, способный на корректировку траектории». Первый полет «Протона» с новой третью ступенью можно ожидать в первой половине 1967 года. Через полгода — год эта ракета может впервые доставить на околоземную орбиту космонавтов.

СССР по-прежнему решает проблемы, связанные с отправкой автоматических станций на Луну, как сообщило ЦРУ. В общей сложности советским специалистам удалось провести шесть успешных запусков. Один удался лишь частично, а 19 закончились авариями.

Кроме того, разведчики спорили о том, что, возможно, СССР готовит и два проекта орбитальных станций.

Разведывательные аналитики сошлись на том, что советская космонавтика ориентируется в первую очередь на успехи, которые повлияют на общественное мнение. Вместе с тем создавалось впечатление, что советское руководство выделяет на эти проекты меньше денег, чем получает НАСА. «Мы предполагаем, что расходы на советскую космическую программу ежегодно увеличиваются на сумму, которая эквивалентна одному миллиарду долларов, с 1962 года, когда был израсходован один миллиард долларов, до 1966 года, когда расходы достигли шести миллиардов. Большое количество этих растущих сумм расходуется на строительство крупных пусковых комплексов в Тюратаме и с ними связанные конструкторские программы в области J. Зона J до сих пор не завершена… Но мы уверены, что программа уже продвинулась настолько, что позволяет быстро сокращать общие расходы, и в течение нескольких последующих лет они будут сохраняться на уровне 5,5 миллиардов американских долларов…» Эта сумма, предположительно, включала расходы и на гражданскую, и на военную космонавтику.

Советские космонавты облетят Луну!

В конце сентября 1967 года американские разведывательные спутники сфотографировали на Байконуре ракету Р-7 с дополнительной ступенью, которую, вероятно, готовили к облету Луны. Но 28 сентября техники и военные отбуксировали ракету обратно в монтажный корпус. То же самое повторилось 26 октября. По-видимому, ракету снова и снова опробовали и ремонтировали. Наконец 22 ноября ракета взорвалась на пусковой площадке.

«Сатурн-5» покинул Землю девятого ноября 1967 года, но с опозданием на год. Он вывел на орбиту на высоту 185 километров корабль «Аполлон-4», вес которого вместе с последней ступенью составлял 115,5 тонн. Это была самая тяжелая нагрузка, которая когда-либо выводилась в космическое пространство. Ракета была запущена с новой базы Мерритт-Айленд в Космическом центре Кеннеди во Флориде со стартовой площадки, построенной для лунных полетов.

«Некоторые западные наблюдатели сейчас уверены, что русские высадятся на Луне раньше, чем это сможет сделать Америка с помощью проекта „Аполлон", — написал британский специалист по космонавтике Кеннет Гэтленд в журнале New Scientist от 21 марта 1968 года. — Доказательств советских возможностей в пилотируемых полетах добавилось в 1966 году после венгерского конгресса Международной астронавтической федерации, где ходили слухи о ракете больших размеров, чем американский „Сатурн-5". Сначала этому не придавали значения, но вскоре Джеймс Уэбб, глава НАСА, сообщил комитету Конгресса по астронавтике в Вашингтоне, что новая советская ракета будет иметь силу тяги более 10 миллионов фунтов.

Это была достоверная информация, полученная в ходе анализа очень качественных фотографий, которые были сделаны с американских разведывательных спутников над космодромом Тюратам — Байконур недалеко от северо-восточного побережья Аральского моря в Казахстане, где на протяжении предыдущих четырех лет велась активная работа по подготовке стартовой площадки… Так или иначе Уэбб полагал, что новая советская ракета-носитель даст о себе знать „в течение 1968 года или вскоре после". Первые летные испытания, по всей видимости, будут непилотируемыми, как было в ходе работы над „Саутрном-5"».

В ноябре 1968 года американские разведывательные спутники зафиксировали первый запуск усовершенствованной ракеты «Протон» с четырьмя ступенями. Западные специалисты, которые назвали эту ракету Proton-U, рассчитали, что она может вывести на орбиту Луны или планет пять — шесть тонн нагрузки.

Уже весной американцы собирались отправить «Аполлон-8» для облета Луны. На международной конференции по космическим исследованиям, проходившей летом 1968 года в Вене, появилась информация о том, что СССР готовится отправить космонавтов для облета Луны. «Они не могут нас опередить!» В Вашингтоне задумались, не доверить ли эту задачу «Аполлону-8», который должен был отправиться в космос перед самым Рождеством. НАСА приняло решение об этом 11 ноября 1968 года.

Стартовое окно для полета на Луну с Байконура открывалось на несколько дней раньше, чем с космодрома во Флориде. По определенным траекториям вблизи Земли, а также на Луну и к планетам нельзя лететь в любой день — есть определенные периоды, когда космодром и цель имеют наиболее выгодное взаиморасположение.

«Возможно, русские не успеют, и тогда мы добьемся успеха», — утешали себя американцы. Однако 26 ноября в Москве появилась информация о том, что космонавт Павел Беляев, которого считали командиром первого экипажа в ходе возможного полета вокруг Луны, отправился на космодром.

В начале зимы американские разведывательные спутники следили за Байконуром, где велась подготовка Proton-U к полету. Кремль требовал: «Мы должны быть первыми!» Посмотреть на Луну в «Зонде-7» восьмого декабря 1968 года должны были отправиться Алексей Леонов и Олег Макаров.

Серия проверок техники оставила вопросы. Не было уверенности в том, что ракета будет работать исправно. Поэтому ее снова отправили со стартовой площадки в монтажный корпус.

Когда 20 января 1969 года хотели запустить беспилотный «Зонд-7», «Протон» взорвался. Спускаемый аппарат удалось спасти из горящих обломков благодаря системе аварийного спасения, которая не дала сбоя. Будь в аппарате люди, они бы выжили.

Экипаж «Аполлона-8» отпраздновал спокойное Рождество вблизи нашего спутника. «Луна совершенно серая, — передавал Джеймс Ловелл. — Цвета нет. Она напоминает гипс или сероватый песок. Мы видим многие детали. Море Изобилия не так заметно, как при взгляде с Земли. Кратеры закругленные. Похоже, как будто они (особенно круглые) образовались после столкновения с метеоритом или другим объектом».

Суперракета впервые на стартовой площадке

Отставание советской программы от американской все увеличивалось. Две стартовые площадки и их командные пункты, монтажно-испытательные корпуса, другие наземные службы и даже жилье для сотрудников — все это строилось на Байконуре с весны 1965 года до начала 1968. Весь этот наземный комплекс обошелся в миллиард рублей. Инженерное испытание ракеты, над которой еще велись работы, как установили американские разведывательные спутники, было проведено в середине лета 1966 года.

«Строительство монтажно-испытательной базы затянулось на два года, — констатировал главный конструктор Василий Мишин. — Хотя и она была не полной. Американцы у себя могли испытать весь двигательный блок, а потом, не разбирая его, установить на ракету, готовую к старту. Мы же проводили испытания по частям и даже не могли мечтать о том, чтобы испытать все 30 двигателей первой ступени вместе».

На Байконуре не построили техническую позицию для испытаний первой ступени, поэтому не оставалось ничего другого, как испытать Н-1 целиком в ходе полета — так же, как это приходилось делать Королеву со всеми предыдущими носителями.

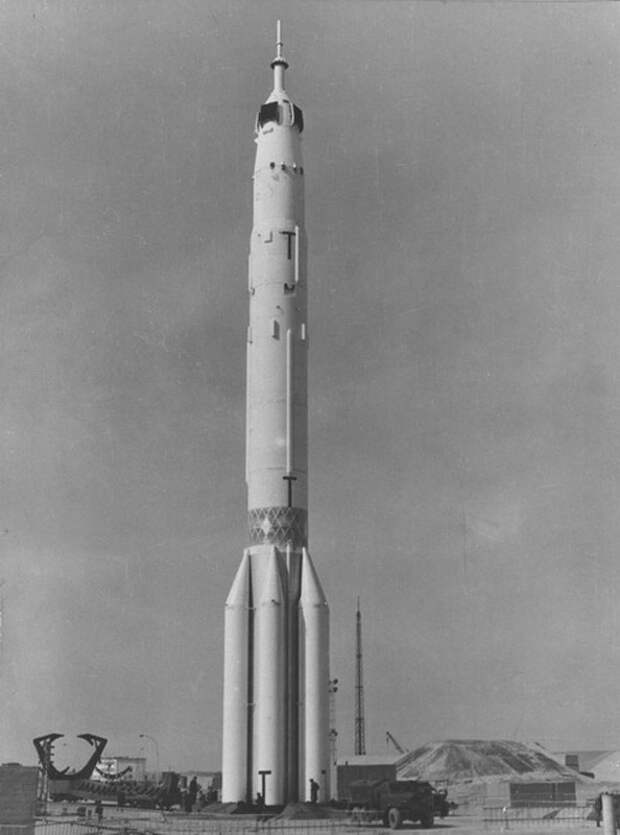

Аналитики ЦРУ, исходя из спутниковых снимков, рассчитали, что высота Н-1 достигает 102 метров. Они ошиблись ненамного, что подтверждает качество системы анализа. Диаметр трехступенчатой ракеты у основания был равен 17 метрам, высота ее равнялась 105 метрам, а общий вес составлял 2735 тонн.

Ракета могла лететь, даже если бы отказали две пары двигательных установок первой ступени, одна пара второй и один двигатель третьей ступени. В качестве окислителя использовался жидкий кислород, а в качестве топлива — керосин. Это сочетание было дешево и не токсично.

На низкую орбиту суперракета могла вывести максимум 98 тонн нагрузки. На транслунную орбиту ее должна была доставить четвертая ступень с одним двигателем НК-19.

Полезная нагрузка, которая занимала около трети высоты ракеты и была скрыта под аэродинамическим обтекателем, имела диаметр шесть метров и массу 23 тонны.

Макет суперракеты смонтировали почти полностью в новом корпусе космодрома Байконур осенью 1967 года. С 25 ноября по 12 декабря на стартовой площадке номер один проводились испытания: проверялось электрическое оборудование носителя и сама площадка. Персонал обучался обслуживанию ракеты.

Летный вариант носителя, третье изделие под обозначением 3Л, собирали в корпусе в конце апреля и установили на стартовой позиции седьмого мая 1968 года. Первые две ступени и половина третьей были окрашены в насыщенный серый цвет, вторая половина третьей ступени была белой, как и аэродинамический обтекатель. Монстр высотой более ста метров стоял между двумя устойчивыми фермами высотой 180 метров. Наконец рядом с ракетой появилась передвижная монтажная платформа высотой 125 метров.

Прежде чем третьего февраля 1969 года ракету Н-1 3Л вывезли из монтажного корпуса, главный конструктор «благословил» ее, разбив бутылку шампанского об ее борт, как о борт корабля. Более 2 300 техников и военных готовились к запуску, стоя на морозе, когда температура опустилась до минус 45 градусов. 28 дней они работали в таких условиях. Поэтому неудивительно, что первый запуск ракеты был отложен еще на один день из-за плохой погоды.

Н-1 была запущена 21 февраля 1969 года в 12:18:07 по московскому времени. На успех никто не рассчитывал. Сразу после старта вышла из строя система управления КОРД, поэтому на третьей и седьмой секундах полета перестали работать 12-й и 24-й двигатели. Однако ракета продолжала полет, поскольку этот сбой не мог ей помешать. Но затем началась вибрация. На 55-й секунде рядом с пятью двигателями в верхней части первой ступени начался пожар. На 65-й секунде пламя уничтожило кабели, ведущие к системе управления и телеметрической аппаратуре. На 114 — 120-й секунде горящая ракета упала в 52 километрах к северу от стартового комплекса.

Эта авария ушла от внимания американских разведывательных спутников. Тогда их еще было не так много, чтобы непрерывно следить за происходящим на главном советском космодроме. Обломки вокруг стартовой позиции J никому ни о чем не говорили. Детекторы в отдаленной Турции зафиксировали на одну минуту только горение двигателей. Это не привлекло внимания. Однако об аварии узнали сотрудники «МИ-6» от своего агента. В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли сначала не могли поверить. «Британцы сообщили нам некоторые детали, ушедшие от нашего внимания», — сказал Сейр Стивенс, главный аналитик группы из 15 специалистов космического отдела Управления научной разведки ЦРУ (Office of Scientific Intelligence)

Поэтому в июньской Разведывательной сводке ЦРУ ((National Intelligence Estimates) говорилось, что «нет никаких доказательств того, что в ходе этой программы возникли серьезные технические проблемы». Только намного позднее, после разбора других косвенных доказательств на основе удаленного мониторинга техники, американские аналитики подтвердили этот провал. Это произошло уже после второго взрыва Великой матери.

У ЦРУ были ошибочные представления о вариантах высадки русских на Луне. Необходимой информации из Москвы не было. В июне 1969 года американские аналитики предполагали, что лунная операция потребует запуска двух Великих матерей, их стыковки вблизи Земли или Луны. Первая попытка, предположительно, будет предпринята в 1971 года или, скорее, в 1972. «Существует возможность того, что во время одного испытательного старта J СССР выведет большую орбитальную станцию».

Взрыв на Байконуре

Американцы увидели суперракету на стартовой позиции на фотоснимках с разведывательных спутников в конце июня 1969 года. В начале июля аналитик Джек Руни просматривал под микроскопом снимки с разведывательного спутника KH-4B. Опытный морской офицер выяснял, что происходит на Тюратаме. Сплошная рутина. Со времен Второй мировой войны, когда англичанка Констанс Смит искала на снимках базы Пенемюде, сделанных с разведывательного самолета, боевые ракеты V-2, методы анализа почти не изменились.

Вдруг Руни вскричал: «Боже мой! Там на снимках из последней партии была ракета, а теперь — одни обломки!»

Он позвал своего начальника Дэвида Дойла. Опытный аналитик Дойл согласился. Рядом с площадкой J лежит множество обломков, а одной из башен обслуживания нет. Явно авария — авария Великой матери!

Ведущий аналитик Дино Браджиони разослал всем станциям разведывательной службы распоряжение: «Узнайте, не зафиксировали ли в начале месяца ваши детекторы необычные данные с Тюратама!»

Вскоре поступили интересные донесения. Сейсмографические станции в Азии и в Европе зафиксировали третьего июля небольшие толчки в Казахстане, похожие на те, которые вызвал запуск «Сатурна-5». Спутники радиолокационной разведки зарегистрировали радиосигналы из Тюратама, которые свидетельствовали о неудачном старте.

Сенсационная новость быстро дошла самых высших уровней иерархии ЦРУ. Директор управления Ричард Хелмс сообщил о случившемся президенту Ричарду Никсону и министру обороны Мелвину Лайрду. Все почувствовали облегчение. Русская суперракета взорвалась во второй раз! «Теперь им нас не опередить!»

В начале июля по Москве распространилась информация, что недавно взорвались две советских лунных автоматических станции. Якобы они должны были доставить образцы породы с Луны. СССР хотел хотя бы в этом опередить США. Однако еще не все потеряно! Ведь стартовое окно для Тюратама открывается перед самым удобным моментом для флоридской базы им. Кеннеди. А что если русские запустят станцию одновременно с «Аполлоном-11»?

Шестого июля 1970 года вашингтонское издание Sunday Telegraph опубликовало статью своего московского корреспондента Энтони Майклэйза «Третьего июля на Байконуре произошло два взрыва».

26 августа 1970 года американские разведчики констатировали: площадка J-1 разрушена. «Стартовая позиция J-2, вероятно, может быть использована для старта, как только проблемы (с ракетой) будут решены. Учитывая, что для лунного пилотируемого полета понадобятся две стартовые позиции, все говорит о том, что СССР смогут осуществить его только в конце 1972 или в 1973 году».

Еще два взрыва

Несмотря на то, что американцы уже прошлись по Луне, советские инженеры по-прежнему хотели их догнать, но сталкивались с массой трудностей.

Третий запуск Н-1 прошел немного успешнее: 26 июня 1971 года ракета поднялась со стартовой площадки под номером два. Сначала ракета несла лунный орбитальный корабль «Союз ЛОК» с макетом лунного корабля ЛК. Однако через восемь — десять секунд на высоте 250 метров дала сбой палубная система управления. На 48- секунде ракета начала неконтролируемое вращение. Разрушилось соединение третьей ступени с лунным комплексом: они разделились и взорвались. Обломки разлетелись вокруг площадки. На удивление, первая и вторая ступень по-прежнему летели, хотя и в неуправляемом режиме. Они упали в 16 километрах, образовав кратер диаметром 45 метров и глубиной 15 метров. Обломки ракеты разбросало на площади 10 квадратных километров.

Третья авария мощного советского носителя была зафиксирована американскими спутниками. Аналитики в Лэнгли увидели на снимках примерно в 20 километрах от стартового комплекса кратер глубиной около 15 метров и диаметром 30 метров, а вокруг — обломки.

Четвертый запуск состоялся в четверг 23 ноября 1972 года. На 90-й секунде, как и было запланировано, шесть двигателей отработали, однако вскоре один двигатель загорелся. Пожарное оборудование отказало. Обломки ракеты упали далеко от стартового комплекса, а полезная нагрузка приземлилась на парашютах. Точной причины аварии установить не удалось.

Система американского космического мониторинга опять подвела. Спутник KH-9 номер четыре пролетал над стартовым комплексом J в начале месяца, а KH-9 номер семь оказался там только 31 декабря 1972 года, то есть больше чем через месяц. Тем не менее о произошедшем американцы узнали другим образом: скорее всего, они зафиксировали телеметрические сигналы. ЦРУ сообщило об этом в секретном докладе о советской космонавтике 1972 года, опубликованном уже в мае следующего года.

20 декабря 1973 года ЦРУ сообщило Белому дому о новых задержках в реализации советской лунной программы. Если бы удалось справиться с суперракетой, то первый русский мог бы ступить на Луну в 1978 году. Однако если аварии будут продолжаться, то все придется отложить на начало 80-х годов.

22 мая 1974 года Кремль снял Мишина с поста главного конструктора. На его место был назначен Валентин Глушко, который прежде возглавлял ОКБ-456, проектировавшее двигатели и ставшее впоследствии НПО «Энергия». Новый главный конструктор прекратил работы над Н-1 и хотел создать новое семейство ракет согласно собственным идеям. Когда Мишин вернулся из больницы, Глушко лишил его допуска к секретным разработкам и вообще не пустил на предприятие.

Страх из-за американского ракетоплана

Когда американцы рассказали о строительстве ракетоплана («Спейс шаттл»), в Кремле и Министерстве обороны испугались. Там подумали, что этот космический аппарат сможет стать носителем ядерной бомбы. 17 февраля 1976 года Глушко был дан приказ: «Вы должны построить аппарат еще лучше!»

Тогда конструкторское бюро принялось за разработку транспортной системы «Энергия» — «Буран». Универсальную ракету «Энергия» создавала практически та же команда, которая работала над Н-1. «Энергия» должна была стать носителем лазерного оружия, предназначенного для «звездных войн», а также ракетоплана «Буран». Русский историк Анатолий Жак написал в апреле 2015 года на свой странице RussianSpaceWeb.com, что этот ракетоплан предназначался, «прежде всего, для несения ядерных боеприпасов», то есть разрабатывался как атомный бомбардировщик.

В каком направлении будет далее развиваться советская космическая программа? Над этим вопросом бились американские разведчики в 1980 году. В ЦРУ полагали, что Кремль распорядится создать ракетоплан, похожий на шаттл. С этим мнением были не согласны аналитики военной разведки DIA. Они считали, что СССР будет ориентироваться на усовершенствование оружия против спутников и создаст лазерную пушку, чтобы сбивать космические корабли противника. Разведывательные спутники передавали информацию о подготовке суперракеты Великая мать или «Энергии», но никто не мог предположить, для чего они предназначаются. Однако, согласно докладу от августа 1980 года, удалось разобраться в прежде трудной для понимания системе организации советской ракетно-космической промышленности, вычленить отдельные предприятия и установить их руководство.

В ответ на упреки о том, что «Буран» будет доставлять нагрузку в 40 раз дороже, чем традиционные носители, начальник Главкосмоса Александр Дунаев заявил журналисту «Литературной газеты» следующее: «Система «Энергия» — «Буран» предназначается, в первую очередь, для выполнения оборонных задач, а это признанная необходимость. Все остальные вопросы, как вы, конечно, понимаете, отошли на второй план».

Частью этого проекта был и боевой космический аппарат «Полюс». Этот цилиндр высотой 37 метров и диаметром три метра, вероятнее всего, должен был нести космическую пушку, а также служить в качестве буксира для стыковки со станцией или иным объектом. Все это было ответом советских маршалов на проект президента Рональда Рейгана «Стратегическая оборонная инициатива» (Strategic Defense Iniciative), суть которой заключалась в обороне от ракетного удара уже в космосе. В историю эта программа вошла под названием «Звездные войны». Когда советский лидер Горбачев узнал, что в мае 1987 года ракета «Энергия» должна вывести «Полюс» в космос, он наложил запрет. В итоге «Полюс» не попал на орбиту и упал в Тихий океан.

СССР получил часть информации об американской космической технике. Об этом разведка сообщила президенту Рональду Рейгану 15 ноября 1984 года. В СССР строят ракетоплан, который похож на шаттл, а информация, полученная из США, сэкономила русским 750 миллионов долларов.

Конец второй части. В заключительной части вы прочтете об извинение Никиты Хрущева и узнаете, хотели ли русские уничтожить «Аполлон-11».

В тексте использованы отрывки из книги «Секретная гонка за Луну», выход которой запланирован на май 2017 года.

http://inosmi.ru/science/20170430/239249501.html

http://inosmi.ru/science/20170501/239250246.html

http://technet.idnes.cz/bajkonur-karel-pacner-mesic-lunarni-...

Свежие комментарии