Вскоре после окончания Второй мировой войны на планете появился уникальный шанс строительства прочного мира для многих поколений. Но на человечество обрушилась «холодная война». Этот термин, пущенный в оборот в 1947 году, означал состояние политической, экономической, военной и идеологической конфронтации.

Атомная бомба стала главным аргументом в политическом диалоге двух сильнейших держав. Именно в этот период в США начинают разрабатываться планы превентивных ядерных ударов по Советскому Союзу и контролируемым им территориям: «Пинчер» в 1946 году, «Бройлер» в 1947-м, «Дропшот» в 1949-м и другие. Лишь планом «Дропшот» предусматривалось сбросить 300 атомных и 29 тысяч обычных бомб на 200 целей в 100 городах, с тем чтобы за один прием превратить в руины 85 процентов советской промышленности. 75-100 атомных бомб предназначались для уничтожения на аэродромах боевых самолетов.Что СССР мог противопоставить сотням стратегических бомбардировщиков США? Разумеется, только такую же силу.

В те годы в Советском Союзе единственным средством доставки атомного оружия был бомбардировщик Ту-4, который, несмотря на свое быстрое рождение, стал не менее быстро устаревать. Срочно создавались новые машины. Ту-80 оказался неудачным. Ту-85, хотя и удовлетворял предъявляемым к нему требованиям и даже началась подготовка к его серийному производству, но, основанный на старой концепции бомбардировщика с поршневыми двигателями, был бесперспективен. К тому же начавшаяся в 1950 году война в Корее заставила пересмотреть взгляды военных на применение самолетов с поршневыми двигателями.

28 февраля 1951 года Главком ВВС П.Ф. Жигарев докладывал И.В. Сталину: «Опыт воздушных боев в Корее реактивных истребителей МиГ-15 с американскими самолетами Б-29 показывает, что такого типа бомбардировщики при встрече с современными реактивными истребителями, обладающими большими скоростями полета, становятся относительно беззащитными.

Пленные американские летчики с самолета Б-29 заявляют, что летный персонал американского бомбардировщика не успевает следить своим подвижным оружием за атакующими его самолетами МиГ-15 и вести по ним прицельный огонь.

Это обстоятельство значительно облегчает самолетам МиГ-15 вести атаки по бомбардировщикам Б-29, ввиду сравнительно низких скоростей полета последних и в результате воздушные бои между этими самолетами заканчиваются, как правило, в пользу МиГ-15…

В 5 воздушных боях с численно превосходящим противником самолетами МиГ-15 сбито десять американских самолетов Б-29 и один самолет F-80. Потерь самолетов МиГ-15 в этих боях не было.

Изложенные выше обстоятельства вызывают тревогу, что наш отечественный бомбардировщик Ту-4, имеющий примерно такие же летные данные, как и Б-29, в том числе максимальную скорость полета до 560 км/ч, в военное время, при действиях по вражеским объектам, охраняемым современными реактивными истребителями, может оказаться относительно беззащитным.

Также вызывает тревогу, что и проходящий в настоящее время летные испытания новый четырехмоторный бомбардировщик, конструкции т. Туполева (Ту-85. – Прим. авт.), с дальностью 12 000 км и максимальной скоростью полета до 600 км/ч, будет обладать примерно теми же недостатками, что и самолет Ту-4.

Самолеты Ту-4 и новый бомбардировщик при полетах в глубокий тыл противника, имея большую разность в скоростях полета с реактивными истребителями, на своем пути будут неоднократно подвергаться атакам вражеских истребителей, которым они не смогут, как показывает опыт в Корее, оказывать эффективного сопротивления и тем самым достигать цели без серьезных потерь».

Реактивная техника с каждым днем все быстрее «набирала обороты». В Англии создавались бомбардировщики «Вулкан», «Виктор» и «Вэлиент», в США – ХB-46, ХB-47, ХB-48, ХB-49, ХB-52 и другие. Не отставал и Советский Союз, где проектировали самолеты с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями. Одним из них стал проект скоростного дальнего бомбардировщика «СДБ».

Архивных документов, касающихся начального периода создания «СДБ», обнаружить не удалось, поэтому обратимся к книге П.Я. Козлова «Конструктор». Автор писал: «Существенным шагом на пути возвращения В.М. Мясищева и Г.Н. Назарова (они работали вместе еще в ОКО-22. – Прим. авт.) к конструкторской работе было предложение Владимира Михайловича о разработке Московским авиационным институтом (МАИ) и ЦАГИ совместного плана научно-исследовательских работ по перспективным вопросам авиации. Руководство ЦАГИ эту инициативу поддержало, и вскоре этот план начал претворяться в жизнь. Значительной частью его являлся раздел о параметрических исследованиях самолетов, предложенный Г.Н. Назаровым. Он и возглавил эту часть работ. Целью параметрических исследований было получение объективных данных, подтверждающих возможность создания стратегического дальнего бомбардировщика.

Параметрические исследования – это кропотливая инженерная работа, требующая значительного количества расчетов и графических построений. Во времена, когда логарифмическая линейка была основным инструментом конструктора, эти расчеты заняли у Г.Н. Назарова многие вечера. Но главное заключалось в том, что в результате этой кропотливой работы у энтузиастов – В.М. Мясищева и Г.Н. Назарова – появились необходимые объективные материалы.

По просьбе В.М.Мясищева их с Г.Н.Назаровым доклад о результатах параметрических исследований (применительно к стратегическому самолету) был заслушан на специальном заседании научно-технического совета ЦАГИ».

В результате было вынесено положительное заключение о возможности создания в Советском Союзе стратегического дальнего бомбардировщика.

В начале 1951 года уверенность В.М. Мясищева в достижимости необходимых дальности, грузоподъемности и скорости самолета «СДБ» так окрепла, что он вынес результаты, полученные в ходе параметрических исследований, на «суд» научно-технического совета ЦАГИ – законодателя мод советской авиации. Из предложения следовало, что самолет, оснащенный шестью двигателями ВК-5, при взлетном весе 90 т сможет доставить 3000 кг бомб на расстояние 12 000 км с крейсерской скоростью 750–800 км/ч.

Не правда ли, заманчивая перспектива, только вот вопрос – где взять такую легкую атомную бомбу? (Первая атомная бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году, весила свыше пяти тонн.) Удар же по противнику «фугасами» на таком расстоянии будет напоминать булавочный укол.

Пояснительную записку к этому проекту обнаружить не удалось. Но имеется письмо И.В. Сталину, написанное А.Н. Туполевым в 1951 году, где Андрей Николаевич изложил свои взгляды по этому вопросу. Приведу лишь отрывок, думаю, небезынтересный читателю.

«Наибольшей трудностью в решении задачи о создании тяжелого скоростного дальнего бомбардировщика является необходимость сочетания одновременно большой скорости и большой дальности полета. Поэтому первым этапом нашей работы было выяснение вопроса о том, какие вообще максимальные скорости полета могут быть получены в настоящее время для тяжелого самолета со стреловидным крылом, независимо от мощности устанавливаемых двигателей. Оказалось, что на основе имеющегося опыта и больших исследований ЦАГИ, при современном состоянии аэродинамики надежно можно получить следующие максимальные скорости:

950–960 км/ч на высоте 8000 м,

885–900 км/ч на высоте 12 000 м.

Примечание: скорости на меньших высотах можно получить и больше, но тактически они не представляют интереса.

Мы проработали возможность решения задачи с использованием реактивных двигателей. В этих исследованиях было выяснено влияние размерности самолета, его веса и мощности силовых установок на скорость, высоту и дальность полета. Во избежание случайных ошибок все расчеты были проведены двумя различными методами.

В результате этой работы мы пришли к выводу, что с реактивными двигателями можно сделать бомбардировщик с большими скоростями. Однако дальность полета такого бомбардировщика свыше 10 000-11 000 км получить крайне трудно, так как для этого потребовалось бы перейти к созданию уникального самолета очень большого тоннажа и большой размерности.

Таким образом, рационального решения поставленной задачи с использованием реактивных двигателей получить нам не удалось.

Появление у нас в Союзе отечественных турбовинтовых двигателей Кузнецова, прошедших Государственные стендовые испытания, поставило на реальную почву возможность создания у нас дальних бомбардировщиков с турбовинтовыми двигателями. На основании проведенных расчетов выяснилось, что с турбовинтовыми двигателями бомбардировщик с разумной размерностью (не более 130–160 тонн) можно получить со значительно большей дальностью, чем с реактивными и она может быть доведена до 14 000-15 000 км и даже до 18 000 км».

Информация о разработке в МАИ стратегического бомбардировщика быстро дошла до министра авиационной промышленности М.В. Хруничева, того самого человека, который в 1946 году фактически выгнал В.М. Мясищева из подчиненного ему ведомства. Пытаясь обогнать молву, Хруничев 12 февраля 1952 года докладывал в правительство:

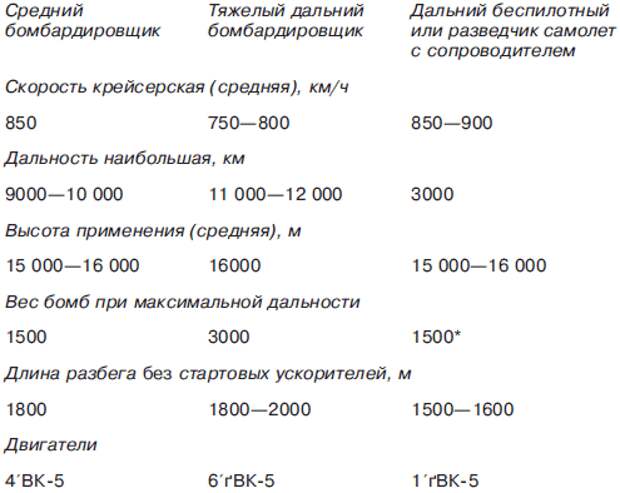

«Тов. Мясищев одновременно с преподавательской работой вел за последние годы эскизную проработку проекта по созданию дальнего и среднего бомбардировщика с реактивными двигателями со следующими данными:

Вслед за этим министр, пытаясь как-то опередить Мясищева и лишить его заказа на стратегический бомбардировщик, поручил Туполеву срочно проработать вариант аналогичной машины.

Нет, это был не конкурс проектов, как в цивилизованном мире. Это больше напоминало интригу, желание обезопасить себя. Ведь Туполев – это гарантия, что бомбардировщик будет построен, неважно какой – хороший или плохой, но он взлетит. С Мясищевым было сложней, он не имел ни КБ, ни завода. Все нужно было создавать с нуля.

Спустя две недели Туполев отвечал Хруничеву:

«Вы предложили мне дать свои соображения по постройке нового скоростного реактивного бомбардировщика с дальностью полета 10 000-12 000 км, со скоростью 900–950 км/ч и сообщить сроки окончания этой работы.

Я крайне заинтересован в получении этого почетного задания и очень хочу вложить в его исполнение весь имеющийся у меня опыт.

Я хотел бы вкратце осветить вам неизбежно предстоящие трудности при решении этой задачи и определить то техническое состояние предварительных исследований по этому вопросу, которое совершенно необходимо для уверенного выполнения задаваемых характеристик машины.

Скоростной полет на желаемую дальность выдвигает сейчас столько еще невыясненных вопросов, что неосторожное пренебрежение этими неясностями может привести к трудно поправимым ошибкам при постройке этого самолета.

Никто еще не знает сейчас, какой ценой веса конструкции придется купить необходимую вибропрочность крыла, никто еще не знает способов предотвращения реверса элеронов крыла на скоростном самолете таких размеров. Также никто не знает, какую степень экономичности возможно сейчас получить на реактивных двигателях на больших высотах. Я не говорю уже о таких вопросах, как взлетно-посадочные устройства для самолета весом 150–250 тонн, об обеспечении управляемости самолета, о размещении громадного запаса топлива и т. д.

Я заранее могу только сказать, что решение этих вопросов обычными уже существующими техническими приемами не удастся и придется изыскивать во многих случаях совершенно новые решения. Вот поэтому я предлагаю следующий порядок проведения работ по созданию нового скоростного дальнего бомбардировщика:

1. Определение лица самолета на основе широких аэродинамических и прочностных исследований, с одновременным проведением работ по повышению экономичности реактивных двигателей (так как это делалось на поршневых двигателях перед постройкой самолета Ту-85).

Эту громадную работу, совершенно необходимую для успешного выполнения задания, может выполнить наше Конструкторское Бюро только совместно с научно-исследовательскими институтами (ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ и др.), а также с КБ, занимающимся постройкой реактивных двигателей.

За этот период, который мы определяем в 8-10 месяцев, должен быть разработан эскизный проект машины, испытан целый ряд аэродинамических и динамически подобных моделей, проведен ряд расчетных и экспериментальных работ по моторным установкам, нормам прочности и по целому ряду других необходимых вопросов. Наконец, за это время должно быть проведено частичное макетирование для проверки размещения всего сложнейшего оборудования самолета.

Завершение этого периода работы даст необходимый материал для окончательной формулировки летно-тактических данных нового самолета. Без проведения этого этапа работы было бы несерьезно с моей стороны приступать к постройке машины.

2. Проектирование и постройка самолета, после выявления лица машины и всех необходимых предварительных исследований, является более определенной работой и на основе нашего опыта займет время до выхода самолета на летные испытания порядка 16 месяцев, при условии очень большого напряжения нашего коллектива и большой помощи со стороны других организаций.

Мне кажется, сейчас не так уж существенно определить с точностью до одного месяца срок окончания этой большой работы, как важно выбрать путь для правильного решения поставленной задачи.

Михаил Васильевич, я очень огорчен, что из-за своей болезни я не мог лично принять участие в предварительной проработке вопроса и не имел возможности в личной беседе с Вами осветить вопросы, связанные с поставленной задачей.

Я очень просил бы разрешить мне доложить Вам свои соображения более подробно сейчас же, как только это позволят мне врачи.

Мне очень хотелось, чтобы Вы правильно поняли некоторую мою предварительную осторожность в этом деле, несмотря на большое желание выполнить это задание…».

То ли болезнь Туполева сыграла свою роковую роль, то ли Мясищев раньше Хруничева отправил свои предложения Сталину, но дело было сделано. Хруничеву не оставалось ничего другого, как вместе с военным министром Василевским и главкомом ВВС Жигаревым представить 1 марта 1951 года в Совет Министров Маленкову и Булганину проект постановления правительства по созданию скоростного дальнего бомбардировщика, получившего впоследствии обозначение М-4.

Документ утвердили 24 марта. Будущий М-4 должен был летать со скоростью 850–900 км/ч на расстояние до 12 000 км и поднимать бомбы калибра от 3000 до 9000 кг. Постановление правительства обязывало предъявить на летные испытания первый экземпляр самолета в декабре 1952 г.

Появление постановления правительства – полдела. Требовалось прежде всего создать новое предприятие и собрать не просто коллектив конструкторов, а найти единомышленников, охваченных одним порывом, одной мыслью – оправдать доверие правительства.

Первоначально предполагалось новое ОКБ «расквартировать» на территории завода № 1, постепенно выселив оттуда интернированных из Германии авиаконструкторов. Но от этой идеи довольно быстро отказались, выделив Мясищеву часть территории серийного завода № 23, находящегося тогда еще в подмосковных Филях.

Один из ранних вариантов самолета СДБ

Теперь уже сомнений у Хруничева в том, что идея с туполевским реактивным бомбардировщиком потерпела крах, не было, и он пошел по другому пути. Свалив в кучу все предложения Туполева по самолетам (в том числе и по Ту-4) с турбовинтовыми двигателями, 29 марта он отправил доклад Булганину, где, в частности, отмечал:

«По поводу предложения главного конструктора т. Туполева (…) о создании нового дальнего реактивного бомбардировщика со скоростью 850–950 км/ч и дальностью 12–14 тыс. км считаю, что оно заслуживает внимания, но последовало с опозданием лишь после трехмесячных переговоров и попыток добиться такого предложения, и дублировать сейчас это задание (имея в виду, что такое задание уже утверждено конструктору т. Мясищеву. – Прим. авт.) с теми летными данными, которые предлагает т. Туполев, вряд ли целесообразно, ибо максимальная скорость бомбардировщика, разрабатываемого т. Мясищевым, на первом экземпляре 900 км/ч, а на втором экземпляре – 1000 км/ч. Туполев же предлагает максимальную скорость 850–950 км/ч.

Следовательно, если уж и принимать предложение т. Туполева в порядке дублирования разработки дальнего бомбардировщика, то надо потребовать лучших летных данных, а именно: максимальная скорость должна быть не менее 1000 км/ч, дальность не 12–14 тыс. км, как предлагает т. Туполев, а твердо установленная, как минимум, 13 тыс. км и бомбовая нагрузка минимум 5 т на полную дальность».

Проиграв первую «схватку» с Мясищевым, Туполев спустя четыре дня отправил письмо Сталину, где он изменил свои первоначальные выводы и, по сути, отказался от реактивного межконтинентального бомбардировщика.

«Со времени, – писал Андрей Николаевич, – постановки вопроса о создании тяжелого скоростного дальнего бомбардировщика наше Конструкторское бюро непрерывно вело исследования в этой области и, в результате проделанной большой работы, мы в настоящее время можем сделать конкретные предложения о постройке такого самолета…

Наибольшей трудностью в решении задачи о создании тяжелого скоростного дальнего бомбардировщика является необходимость сочетания одновременно большой скорости и большой дальности полета. Поэтому первым этапом нашей работы было выяснение вопроса о том, какие вообще максимальные скорости полета могут быть получены в настоящее время для тяжелого самолета со стреловидным крылом, независимо от мощности устанавливаемых двигателей. Оказалось, на основе имеющегося опыта и больших исследований ЦАГИ, что при современном состоянии аэродинамики надежно можно получить следующие максимальные скорости: 950–960 км/ч на высоте 8000 м и 885–900 км/ч на высоте 12 000 м. (Примечание: скорости на меньших высотах можно получить и больше, но тактически они не представляют интереса.)

В своих дальнейших изысканиях мы и стремились как можно ближе подойти к этим цифрам скоростей. Мы проработали возможность решения задачи с использованием реактивных двигателей. В этих исследованиях было выяснено влияние размерности самолета, его веса и мощности силовых установок на скорость, высоту и дальность полета. Во избежание случайных ошибок все расчеты были проведены двумя различными методами.

В результате этой работы мы пришли к выводу, что с реактивными двигателями можно сделать бомбардировщик с большими скоростями. Однако дальность полета такого бомбардировщика свыше 10 000-11 000 км получить крайне трудно, так как для этого потребовалось бы перейти к созданию уникального самолета очень большого тоннажа и большой размерности.

Таким образом, рационального решения поставленной задачи с использованием реактивных двигателей получить нам не удалось.

Появление у нас в Союзе отечественных турбовинтовых двигателей т. Кузнецова, прошедших государственные стендовые испытания, поставило на реальную почву возможность создания у нас дальних бомбардировщиков с турбовинтовыми двигателями. На основании проведенных расчетов выяснилось, что с турбовинтовыми двигателями бомбардировщик с разумной размерностью (не более 130–160 т) можно получить со значительно большей дальностью, чем с реактивными и она может быть доведена до 14 000-15 000 км и даже до 18 000 км.

Турбовинтовые двигатели позволяют лететь с большими скоростями на очень большую дальность, подобно тому, как реактивные двигатели позволили в свое время получить большие скорости полета на сравнительно ограниченных расстояниях.

Почему это так получается, наиболее наглядно видно из сопоставления километровых расходов горючего при полете на дальность реактивного бомбардировщика и такого же бомбардировщика с турбовинтовыми двигателями.

В то время, как километровый расход для первого самолета будет 8–9,5 килограммов на километр пути, для второго этот расход оказывается равным 4–5,5 кг на километр пути. При установке турбовинтовых двигателей значительно также улучшаются характеристики взлета.

Однако максимальные скорости полета с существующими турбовинтовыми двигателями получались несколько меньше, чем с реактивными.

Перед нами встал вопрос: нельзя ли путем некоторого увеличения мощности этих турбовинтовых двигателей получить одновременно и большие дальности и большие скорости полета на тактически нужных высотах (8000 м и выше).

Расчеты, проведенные в нашем конструкторском бюро и в КБ т. Кузнецова, занимающегося турбовинтовыми двигателями, показали, что для дальнего четырехмоторного бомбардировщика необходимо использовать турбовинтовые двигатели мощностью 12 000 э.л.с. каждый.

Главный конструктор т. Кузнецов предлагает изготовить турбовинтовой двигатель мощностью 12 000 э.л.с. со сроком выпуска его для установки на самолет в первом квартале 1953 г.

Мы считаем, что тяжелый скоростной дальний бомбардировщик необходимо разрабатывать именно под эти двигатели. Такой вариант должен быть основным при запуске самолета в серию.

Однако, для того чтобы выиграть время, мы считаем целесообразным сначала использовать существующие двигатели и первые самолеты выпустить с 4-мя спаренными турбовинтовыми двигателями. Для спаривания используются двигатели ТВ-2, у которых т. Кузнецов повышает высотность и экономичность. Два таких двигателя объединяются редуктором в один агрегат и работают на общий воздушный винт, развивая суммарную мощность 12 000 э.л.с. Спаренные двигатели могут быть сделаны главным конструктором Кузнецовым к середине будущего года.

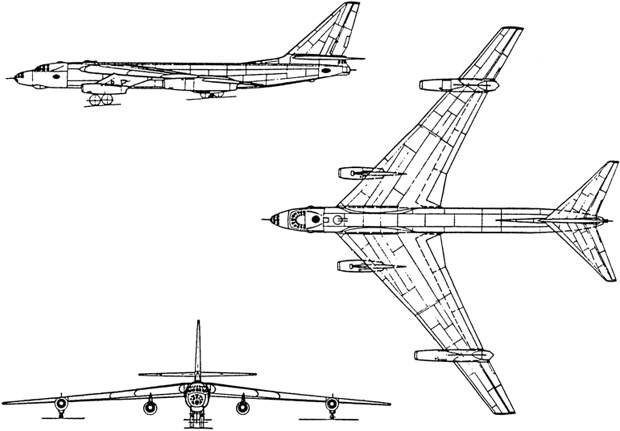

Ту-95

Предварительный проект дальнего бомбардировщика с турбовинтовыми двигателями в нашем конструкторском бюро проработан и для него сделаны нормальные производственные расчеты так, как это делается для всех проектируемых нами машин.

Таким образом, мы убедились в реальной возможности создать дальний бомбардировщик с нужными характеристиками в сравнительно короткие сроки, так как получившаяся размерность самолета близка к построенному нами дальнему 4-х моторному бомбардировщику-самолету «85» с 4-мя моторными М-253К т. Добрынина, проходящему сейчас летные испытания.

Это позволяет максимально сократить сроки проектирования и постройки самолета, особенно, если сохранить неизменным относительно самолета «85» размещение экипажа и оборудование в передней кабине.

Использование как базы конструкции самолета «85» дает возможность частично сохранить конструктивные формы и использовать ряд агрегатов, конструктивных элементов и узлов. Одновременно это позволяет полностью сохранить громадное количество изделий смежников, участвовавших в постройке самолета «85».

Такой самолет, по нашему мнению, может быть выпущен на летные испытания в сентябре месяце будущего года…»

Как видим, можно назвать досужим вымыслом якобы имевшее место заявление Туполева о том, что он не будет делать стратегический самолет с ТРД потому, что флаттер больших стреловидных крыльев совершенно не изучен, и на околозвуковых скоростях его преодолеть невозможно. В действительности оказывается, что возможно, но с недостаточной дальностью.

Предложение Туполева, поддержанное министерством, сделало свое дело – началась более детальная проработка будущего Ту-95. 4 июня 1951 года Хруничев в письменном докладе Сталину продублировал предложение Туполева создать бомбардировщик с ТВД и дальностью 15 000-18 000 км. В документе, в частности, говорилось:

«Получить дальность более 11 000-12 000 км с турбореактивными двигателями пока невозможно, но с турбовинтовыми (…), предлагаемыми в данном случае тов. Туполевым, можно реально получить дальность 15 000-18 000 км.

Создание бомбардировщика, предлагаемого тов. Туполевым, имеется в виду на базе уже построенного (…) дальнего бомбардировщика с четырьмя поршневыми моторами конструкции т. Добрынина (самолет Ту-85), находящегося в настоящее время на летных испытаниях, что значительно сокращает сроки проектирования и постройки подобного дальнего бомбардировщика, если бы это задание выполнялось заново.

Бомбовая нагрузка в варианте, предлагаемом т. Туполевым, может быть повышена с 5 тонн, по сравнению с бомбардировщиком, разработанным конструктором тов. Мясищевым, в перегрузочном варианте до 9 т на полную дальность и до 12 т при сокращении дальности на 2000 км

Создание турбовинтовых двигателей мощностью 12 000 э.л.с. является реальным, так как культуру разработки и создания ТВД мы уже освоили и в настоящее время имеем два ТВД, прошедших 100-часовые стендовые государственные испытания: а именно, двигатель конструкции тов. Климова, мощностью 4750 э.л.с. и двигатель, созданный группой немецких специалистов под руководством конструктора т. Кузнецова (находящихся на опытном заводе № 2 в Куйбышевской области), мощностью 5000 э.л.с.

При этих условиях создание двигателя на 12 000 э.л.с. в сроки, названные в письме т. Туполева (1 квартал 1953 года), является реальным и это задание конструктор т. Кузнецов согласен принять.

Руководствуясь этими соображениями, считаю своим долгом просить Вас, если возможно, дублирование разработки дальнего стратегического бомбардировщика параллельно с работой, проведенной конструктором т. Мясищевым, принять предложение т. Туполева».

Надо сказать, что в США на раннем этапе создания будущего бомбардировщика В-52 тоже рассматривалась возможность использования турбовинтовых двигателей с соосными винтами, но от этой идеи довольно быстро отказались, отдав предпочтение перспективным ТРД.

До весны 1951 года не существовало окончательного облика скоростного дальнего бомбардировщика, поскольку очень важно было ответить на вопрос: какое крыло предпочтительнее, прямое или стреловидное? Решить эту задачу первыми смогли лишь специалисты ОКБ-23.

«СДБ», получивший впоследствии обозначение «М» (ВМ-25, изделие 25, а после принятия на вооружение – М-4), создавался в соответствии с постановлением Совета Министров № 949–469 от 24 марта 1951 года под четыре двигателя А.М. Люльки АЛ-5 тягой по 5000 кгс или четыре двигателя А.А. Микулина АМ-3 тягой по 8000 кгс. Требовалось построить самолет, способный летать со скоростью 850–900 км/ч на расстояние до 12 000 км и поднимать бомбы калибра от 3000 до 9000 кг. Постановлением правительства предписывалось предъявить на летные испытания первый экземпляр самолета в декабре 1952 года, а второй, с улучшенной аэродинамикой, – в декабре 1953 года.

Одновременно на заводе № 23 создается ОКБ-23. «Для выполнения этого задания, – рассказывает Л.Л. Селяков, – В.М. Мясищеву передается практически целиком 23-й завод в Филях. Директором завода в то время был его товарищ – С.М. Лещенко, активно помогавший Владимиру Михайловичу. Для создания лабораторно-производственной базы ОКБ-23 передается пустырь на берегу Москва-реки за территорией завода. Приказом Минавиапрома все ОКБ авиационной промышленности обязывались, по согласованию с Мясищевым, направить в ОКБ-23 конструкторов и работников всех специальностей. Надо сказать, что приказ выполнился без всяких проволочек. Практически весь выпуск Московского авиационного института 1951 года направили в ОКБ-23.

Из разношерстного коллектива, собранного в очень короткий срок, В.М. Мясищев и его ближайшие помощники Г.Н. Назаров и Н.М. Гловацкий организовали ОКБ и производственно-лабораторный комплекс».

Работа по машине продвигалась довольно быстро. Этому способствовал не только наработанный в МАИ задел, но и быстрое увеличение численности инженерно-технических работников ОКБ.

В ходе проектирования будущего М-4 в отделе «200» (общих видов) было рассмотрено множество схем самолетов, включая такие «экзотические», как с размещением двигателей на передней части фюзеляжа и с V-образным хвостовым оперением. Менялось расположение двигателей на крыле, и изучались различные схемы шасси.

В письме от 25 августа 1951 года генерал-лейтенант авиации Ф.А. Агальцов сообщал исполнявшему обязанности министра авиационной промышленности Дементьеву:

«При предварительном рассмотрении эскизного проекта дальнего бомбардировщика с двигателями АМ-3 конструкции тов. Мясищева В.М. (заводской шифр – «М») представителями ВВС выявлено следующее:

а) Исходная поляра самолета, принятая в расчете, построена на основании продувок предварительной модели самолета и методом, отличающимся от рекомендаций ЦАГИ 1950 г. (проект РДК);

б) В основу расчета взлетных свойств самолета положен принципиально новый метод взлета /разбег с убранными закрылками в целях устранения влияния их сопротивления и выпуск закрылков только в конце разбега/, а коэффициент сопротивления трения принят 0,02 вместо обычного 0,03-0,04. Кроме того, не выполнено Постановление Совета Министров по обеспечению длины разбега до 1600 м при взлете со стартовыми ускорителями;

в) Прочность и жесткость конструкции определяется по рекомендациям ЦАГИ, которые не согласованы между МАП и ВВС. При этом допустимые скорости полета по условиям прочности самолета установлены меньшими, чем наивыгоднейшие скорости набора высоты (на 20–30 км), т. е. ограничены не только максимальные скорости самолета (до 7000 м), но и скорости набора высоты (до 3000 м);

г) Впервые для дневного тяжелого бомбардировщика предлагаются два варианта шасси при вылете на максимальную дальность: взлетное /сбрасываемое после взлета/ и посадочное (основное);

д) Дальность полета самолета равна 11 200 км при полете на наивыгоднейших высотах, равных 9500 м /начальная/ – 14 000 м /конечная/ вместо диапазона высот при полете на дальность 13 000 – 16 000 км, заданного Постановлением Совета Министров;

е) Весовые соотношения самолета (вес пустого и максимального перегрузочного варианта…) являются весьма напряженными, что, очевидно, следует отнести за счет снижения прочности и жесткости конструкции самолета;

ж) Имеют место отступления от ТТТ ВВС, утвержденные 23 июня 1951 г., часть 1 (бронирование, фотооборудование и др.).

В связи с изложенным и принимая во внимание важность и сложность решения задачи создания дальнего, высотного и скоростного бомбардировщика (самолет «М»), считаю необходимым:

а) перед предъявлением эскизного проекта самолета «М» на рассмотрение ВВС произвести рассмотрение его на экспертном совете МАП…».

В октябре 1951 года М.В. Хруничев направил заместителю председателя Совета Министров СССР Н.А. Булганину доклад, в котором, в частности, говорилось: «… численный состав ИТР в настоящее время на 146 человек больше, чем это предусмотрено постановлением Совмина от 18 мая 1951-го. Поставленный в записке заместителя главного конструктора т. Гловатского вопрос о дополнительном укомплектовании ОКБ т. Мясищева конструкторами в количестве 75-100 человек и увеличением численности работающих в ОКБ на 400 человек следует считать необоснованным».

Владимир Михайлович хорошо усвоил тезис тех лет «Кадры решают все». В числе специалистов, на которых Мясищев «положил глаз» и хотел забрать к себе, были аэродинамик Матвеев – из ЛИИ, инженеры Фельснер и Барышев – из ОКБ Ильюшина, Л.Л. Кербер – из ОКБ Туполева, будущий академик М.К. Янгель – из НИИ-88 (ныне ЦНИИМАШ). Это были люди, с которыми главный конструктор успел поработать. Но не все из них оказались в ОКБ-23.

«Создание эскизного проекта стратегического бомбардировщика, – вспоминал Л.Л. Селяков, – В.М. Мясищев поручил мне, при этом оказывая максимально возможное внимание и помощь в организации отдела эскизных и технических проектов. Большое внимание уделялось вопросам информации с доведением ее до каждого сотрудника…

В моем распоряжении на создание эскизного проекта самолета-гиганта «М» было отведено только четыре месяца. Требовалось в кратчайший срок ликвидировать наше отставание от США.

В работе над проектом активное участие принимали главный аэродинамик И.Е. Баславский, главный прочнист Л.И. Балабух, главный динамик-прочнист О.А. Сидоров, начальник отдела информации Н.И. Бирюков.

В предложенном проекте самолета нашли отражение как английская (бомбардировщики «Виктор» и «Вулкан»), так и американская (В-47) схемы».

На стадии эскизного проекта В.М. Мясищев окончательно выбрал самые мощные двигатели АМ-3. В этом случае длина разбега самолета без стартовых ускорителей должна была составить 2100 м, что на 100 м превышало заданную, а высота, при полете на максимальную дальность, уменьшалась с требуемых 13 000 – 16 000 до 8500-15 000 м. Остальные расчетные данные соответствовали заданию.

В случае применения двигателей АЛ-5 заданные правительством данные не обеспечивались, особенно по длине разбега, которая оценивалась в 3500 м.

Для разработки бомбардировщика широко привлекались смежные организации. В частности, для решения вопроса о применении магниевых сплавов на завод № 23 была командирована целая бригада специалистов ВИАМа.

Снижению веса планера уделялось большое внимание. После войны, когда начали копировать американский бомбардировщик В-29, конструкторы убедили специалистов ЦАГИ, что нормы прочности тяжелых самолетов слишком жесткие, и доказали, что расчетные перегрузки в ряде случаев можно уменьшить, доведя их до американских. В начале 1950-х годов Мясищев доказал, что и для реактивных тяжелых машин можно пойти по тому же пути. В итоге максимальную эксплуатационную перегрузку СДБ ограничили величиной 2,7.

Одновременно внедрялись новые технологические приемы. Для облегчения планера были затребованы дюралевые листы шириной два метра вместо стандартных полутораметровых. Это привело к реконструкции металлургических агрегатов, изготовлению новых печей для термообработки. И таких примеров можно привести десятки, если не сотни.

Создание М-4 требовало проведения все новых и новых исследований. Рабочие чертежи планера самолета были выпущены к 1 апреля, а 15 мая 1952 года началась его общая сборка.

Для достижения высоких летных характеристик было сделано все возможное. В окончательном варианте компоновки двигатели для снижения лобового сопротивления «спрятали» в корневой части центроплана крыла, а для снижения воздействия на планер горячих струй, истекающих из их сопл, последние были развернуты на несколько градусов наружу. Подобное размещение двигателей широко применяли не только англичане на первых тяжелых реактивных самолетах. По тому же пути шел и А.Н. Туполев, создавая Ту-16. Однако отличием туполевской машины стало крепление ТРД не на силовых нервюрах, а на фюзеляже в боковых выемках. Это не дало дозвуковому самолету особых преимуществ в скорости, но лишило машину в будущем возможности замены двигателей АМ-3 более мощными и экономичными. Исключение составили лишь двигатели РД16-15, разработанные под руководством П.Ф. Зубца. Но и для них пришлось дорабатывать воздухозаборные устройства.

При создании бомбардировщика М-4 конструкторы, видимо, сразу поняли эти потенциальные недостатки и «навесили» ТРД на силовых нервюрах (впоследствии это пригодилось на машине 3М, когда стали устанавливать вместо АМ-3 двигатели ВД-7). У каждого ТРД был свой воздухозаборник, что полностью исключало их взаимовлияние.

Все свободные внутренние объемы крыла с удлинением 8,65 заняли топливные баки. По мнению сотрудников ОКБ, подобное удлинение крыла в сочетании с гибкой конструкцией обеспечивали оптимальное соотношение массы и аэродинамического качества планера самолета при требуемом запасе прочности. Для сравнения отметим, что для бомбардировщика Ту-95 было выбрано крыло с удлинением 8,83. Близким к этим значениям выбрано и удлинение заокеанского бомбардировщика В-52 компании «Боинг» – 8,44.

Экипаж летающей лаборатории Ту-4. Слева – направо: Ф.Ф. Опадчий, А.И. Помазунов, А.С. Розанов

В машину внедрили много технических новшеств, и первое, что бросалось в глаза, – это велосипедное шасси. Опыт разработки подобного шасси на тяжелой машине имелся лишь в ОКБ-1 завода № 1, где под руководством интернированного из Германии авиаконструктора Бааде создавался бомбардировщик «150». Применялось подобное шасси и на более легких самолетах – Як-50 А.С. Яковлева и «215» С.М. Алексеева. Все эти машины остались в разряде опытных. В.М.Мясищеву предстояло внедрить велосипедное шасси на серийных самолетах. Все лучшее и интересное, заложенное в чужих машинах, было использовано в проекте «25», но этого оказалось недостаточно, и для окончательного принятия решения по выбору оптимальных параметров шасси создается летающая лаборатория «ШР» на базе Ту-4. На ней, подобно тому, как в 1930-е годы на «трехколеске Толстых», экспериментально определялись параметры шасси с носовым колесом, были уточнены характеристики велосипедного шасси. Заднюю опору можно было перемещать вдоль фюзеляжа, изменяя нагрузку на переднюю стойку в диапазоне от 5,15 до 30 процентов взлетного веса. Разработанная схема шасси с одинаковой нагрузкой на опоры оказалась столь удачна, что использовалась на всех бомбардировщиках ОКБ-23. Особенностью носовой тележки шасси самолета М-4 стали поворачиваемые в стороны передние колеса, что обеспечивало маневрирование на земле при рулежках. Данное техническое решение позволило значительно облегчить переднюю опору шасси.

Большой вклад в создание велосипедного шасси со вздыбливающейся передней стойкой внесли Г.И. Архангельский, Л.И. Балабух, В.К. Карраск и Г.Д. Дермичев.

Для отработки необратимого бустерного управления, впервые в отечественной практике примененного на тяжелом самолете, использовалась еще одна летающая лаборатория на базе Ту-4 – «УР». Руководил этой работой заместитель В.М. Мясищева Л.М. Роднянский. Машина Ту-4 – «ДР» предназначалась для испытаний двигательных установок.

Экипаж опытного самолета состоял из восьми человек и размещался в двух герметических кабинах с катапультными креслами, выстреливавшимися вниз через люки, расположенные под сиденьями. В передней кабине располагались штурман-бомбардир, два летчика, бортинженер-стрелок, стрелок-радист, штурман-оператор и верхний стрелок. В хвосте – стрелок кормовой пушечной установки.

Немало удивления и даже отрицательных эмоций вызывало гибкое крыло, концы которого непривычно прогибались в полете вверх на несколько метров. Любопытно, но корни этого идут из «глубин» туполевского ОКБ-156. Как следует из воспоминаний Ю.Е. Ильенко, в начале 1950-х заведующим кафедрой прочности МАИ был А.М. Черемухин – заместитель А.Н. Туполева, предложивший Юрию Евгеньевичу в качестве теоретической спецчасти тему «гибкое крыло». Когда руководителем дипломного проекта Ильенко стал Мясищев, то это заинтересовало Владимира Михайловича. Подобное крыло в совокупности с турбореактивными двигателями давало значительные преимущества перед самолетом с ТВД, а тем более с поршневыми моторами, о чем ратовали на рубеже 1940 – 1950-х годов туполевцы, реализуя свои замыслы в Ту-85.

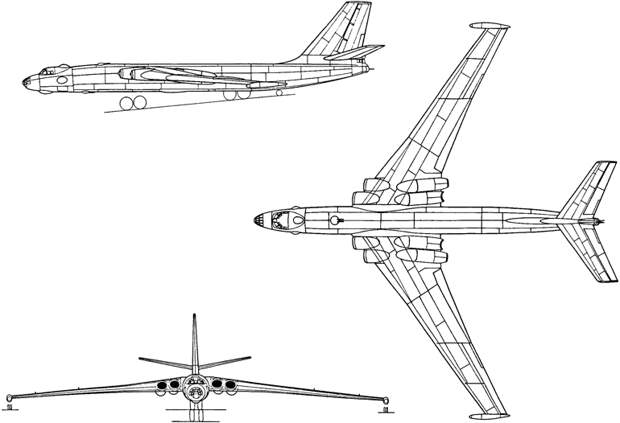

Самолет «М» – первый опытный экземпляр М-4

Забегая вперед, поведаем об одном случае, рассказанном летчиком-испытателем НИИ ВВС В.Д. Хромовым. На аэродроме в г. Энгельсе проводили испытания бомбардировочного вооружения самолета М-4. В одном из полетов при одиночном бомбометании произошел серийный сброс бомб. Консоли крыла прогнулись так сильно, что в последующий момент самолет словно на пружинах подбросило вверх. Все попытки разобраться с этим явлением на земле не увенчались успехом, а экипаж, полный еще свежих впечатлений, не хотел больше испытывать судьбу. В Энгельс срочно вылетел главный штурман НИИ ВВС полковник А.Н. Рекунов. Александр Никифорович, разобравшись в происшедшем, принял решение – лететь. А раз в полет отправляется большое начальство, то и остальным членам экипажа не оставалось ничего иного, как тоже готовиться к полету. Загруженный почти под «завязку» бомбардировщик вышел на полигон. Первый одиночный сброс прошел успешно, но на втором заходе крылья самолета угрожающе «затрещали», так как произошел незапланированный одновременный сброс крупнокалиберных бомб, показавший, что продолжать испытания нельзя. Позже специалисты разобрались в земном происхождении дефекта, на первый взгляд довольно безобидном – случайный «хомут» (перепутанная электропроводка. – Прим. авт.) в электроцепи. Но вернемся к хронологии изложения.

Первый экземпляр М-4 с двигателями АМ-3А

После подписания Постановления Правительства о создании самолета «М» основными задачами отраслевых НИИ стало сопровождение этого проекта. ЦАГИ, в частности, предписывалось выдать рекомендации по аэродинамической компоновке крыла с закрылками, обеспечивавшей получение при скорости, соответствующей числу М=0,8 коэффициента подъемной силы Су=0,75 при аэродинамическом качестве 13,5. Предписывалось разработать аэродинамические компоновки сверхзвуковых ступеней компрессора ТРД и отработать аэродинамику входного канала, разработать нормы по устойчивости и управляемости самолета и рекомендации по выбору схемы велосипедного шасси.

В сентябре 1952 года состоялось рассмотрение макета самолета, а в ноябре машину передали на заводские испытания. Расстыковав, машину погрузили на баржу и по Москва-реке перевезли на аэродром ЛИИ в город Жуковский.

Первым, как и следовало ожидать, построили Ту-95 со спаркой турбовинтовых двигателей ТВ-2. Первый полет он совершил 12 ноября 1952 года, но на 17-м полете потерпел катастрофу. Отсутствие двигателей НК-12 привело к прекращению начавшейся серийной постройки бомбардировщика.

Взлет первого опытного самолета М-4 с двигателями АМ-3А

Тем временем в ОКБ-23 продолжалась разработка под руководством Мясищева другой машины. 20 января 1953 года летчики-испытатели ОКБ Ф.Ф. Опадчий и А.Н. Грацианский, штурман-испытатель А.И. Помазунов, радист-испытатель И.И. Рыхлов, бортинженер Г.А. Нефедов выполнили на самолете «М» первый полет. Тогда же выявили серьезный дефект – перекомпенсацию руля направления, вследствие чего самолет летел со скольжением. Его быстро устранили.

Несмотря на всестороннюю отработку шасси на летающей лаборатории «ШР», 25 марта при завершении восьмого полета на посадке произошел срыв покрышек со всех колес задней тележки шасси. Причина – несоответствие характеристик автомата торможения и тормозной системы самолета.

Но были и приятные моменты. Полеты на дальность показали, что 5000 кг бомб можно сбросить на удалении 10 700 км от аэродрома вылета.

В ноябре 1953 года министр авиационной промышленности П.В. Дементьев направил в президиум Совета Министров СССР Г.М. Маленкову письмо, в котором, в частности, сообщал, что «постановлением Совмина Мясищев обязывался построить дальний скоростной бомбардировщик с четырьмя двигателями АМ-3 тягой по 8700 кгс со следующими летными данными: практическая дальность полета – 9500 км, максимальная скорость – 925 км/ч, потолок над целью – 13 000 м, и предъявить его на государственные испытания в мае 1953 г.

По результатам летных испытаний потребовалась конструктивная доработка отдельных узлов самолета «М» для увеличения их прочности и надежности. Для работ по конструкторской доводке пришлось прервать летные испытания с мая по сентябрь 1953 года…

В связи с тем, что завод № 23 с января 1953 г. был переведен на производство Ил-28, работы по постройке самолетов Мясищева были временно приостановлены. 19 сентября 1953 г. завод вновь привлекли к строительству дальнего бомбардировщика Мясищева и установили срок государственных испытаний самолета «М» – декабрь 1953 года».

Третий опытный самолет М-4

Постановлением Совета Министров СССР № 2957–1271 от 17 декабря 1953 года председателем государственной комиссии по государственным испытаниям был назначен маршал С.И. Руденко, а его заместителем – маршал А.А. Новиков. В состав комиссии входил также ведущий летчик-испытатель ГК НИИ ВВС А.В. Сарыгин.

Но срок, установленный правительством, не выдержали, и лишь 30 марта следующего года, за 15 дней до окончания заводских испытаний, бомбардировщик предъявили в НИИ ВВС. За период заводских испытаний опытная машина совершила 46 полетов с общим налетом 147 часов 15 минут. В связи с проведением тренировочных полетов и участием в первомайском параде государственные испытания начались 4 мая.

Испытания машины № 0001, проходившие при участии летчика-испытателя В.Д. Хромова, штурмана Селиванова и инженера Свириденко, подтвердили несоответствие полученных летно-технических характеристик заданным. Первые же полеты на дальность показали, что она не превышает 6500 км с полной бомбовой нагрузкой и 9800 км с грузом бомб 5000 кг, при условии планирования с высоты 11 000-12 000 м и последующем полете по кругу с двумя работающими двигателями. В случае, если самолет заходил на посадку со всеми работающими двигателями, дальность не превышала 9620 км. Практическая же дальность с аэронавигационным запасом была 9500 км.

В заключении «Акта по результатам государственных испытаний…» отмечалось, что из всех летных характеристик опытного самолета М-4 постановлению Совета Министров СССР соответствуют лишь максимальная скорость полета на высоте 9000 м и крейсерская скорость при полете на максимальную дальность. Там же говорилось, что «решение о принятии самолета М-4 на вооружение ВВС может быть принято после проведения государственных испытаний на втором экземпляре самолета пушечного и бомбардировочного вооружения, а также других систем, не отработанных и не испытанных на первом экземпляре самолета…

По технике пилотирования самолет доступен летчикам средней квалификации, летающим на самолетах Ту-4 и Ту-16. Самолет позволяет производить нормальную эксплуатацию на высотах до практического потолка в диапазоне скоростей от минимальной до соответствующей числу М = 0,85.

Полеты на скоростях, превышающих М = 0,85, выполнять не рекомендуется в связи с наличием общей тряски самолета».

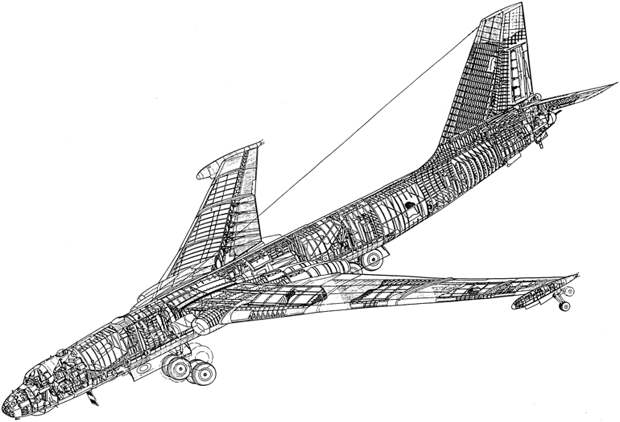

Схема самолета М-4

В то же время в выводах отчета отмечалось, что при числах М, больших 0,81-0,82, самолет становится неустойчивым по крену, возникает обратная реакция от руля направления в канале крена. На больших углах атаки в полете с убранными шасси, закрылками и щитками самолет попадает в область продольной неустойчивости. Были велики усилия на штурвале от элеронов на малых и средних скоростях. Из-за деформации проводки управления при полете с выключенными гидроусилителями значительно возросли отклонения штурвала и педалей. А посадка в дождь из-за отсутствия видимости вперед через остекление кабины была невозможна.

Обнаруженные в процессе испытаний конструктивные недостатки устранялись на опытных и ранее выпущенных серийных машинах, одновременно текущие доработки внедрялись в текущее производство.

В полетах на дальность выяснилось, что бортовая радиостанция 1-РСБ-70 при работе с наземным передатчиком «Бункер» и радиостанцией Р-250 имеет дальность 3000–3850 км. Получается, что экипажи дальней авиации большую часть пути должны оставаться без связи с землей.

7 сентября 1954 года А.И. Шахурин, вернувшийся после смерти Сталина в МАП, писал в Бюро по машиностроению при Совете Министров СССР:

«Государственные испытания первого экземпляра М-4 с АМ-3 закончены 30 июля 1954 г…

Комиссия по проведению государственных испытаний самолета М-4 отмечает, что летно-технические данные самолета М-4 соответствуют заданным постановлением Совета Министров № 949–469 от 24 марта 1951 года за исключением максимальной технической дальности и длины разбега самолета без ускорителей.

Полученная во время государственных испытаний в полете 21 июля максимальная дальность, по мнению главного конструктора т. Мясищева, была определена ГК НИИ ВВС неправильно, так как принятый ВВС невырабатываемый остаток топлива в действительности значительно меньше и составляет 250 кг вместо 1450 кг, запас топлива для отруливания после посадки не был включен в 5-процентный послепосадочный запас, в результате дальность самолета М-4 оказалась на 500 км ниже, чем была получена во время заводских испытаний.

Полученная во время государственных испытаний длина разбега 2610 м также не может считаться минимальной, так как на первом экземпляре самолета М-4 отсутствуют закрылки увеличенной площади, которые имеются на втором экземпляре самолета, кроме того, техника взлета с шасси со вздыбливающейся передней тележкой не отработана экипажем, так как взлет с полным полетным весом был совершен лишь один раз.

На заводских испытаниях второго экземпляра самолета получена меньшая длина разбега – около 2000–2200 м.

Задержка с заводскими испытаниями второго экземпляра самолета М-4 произошла в связи с затяжкой решения вопроса о продлении ресурса двигателя АМ-3 со 100 часов до 150 часов…».

Компоновочная схема самолета М-4. (Рисунок Павла Благих)

Впоследствии первая опытная машина использовалась в качестве летающей лаборатории для испытаний, в частности, двигателей ВД-7 и системы заполнения топливных баков нейтральным газом.

Самолет М-4 с бомбовой нагрузкой 5000 кг превосходил Ту-95 по скорости на 57 км/ч, а по дальности уступал на 5000 км. Но после замены двигателей АМ-3А на ВД-7 эта разница заметно сокращалась.

В 1954 году Туполев, защищая Ту-95, довольно грубо обошелся с бомбардировщиком «М», но на стороне В.М. Мясищева вдруг выступил М.В. Хруничев, бывший в то время заместителем председателя Совета Министров СССР. В июле 1954 года он писал Н.С. Хрущеву:

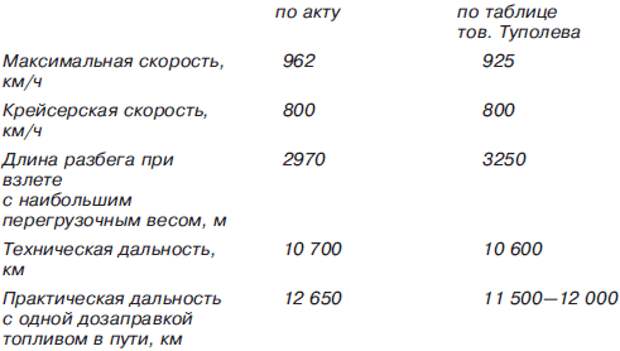

«По справке главного конструктора тов. Туполева об основных летных данных бомбардировщика «М» конструкции тов. Мясищева, докладываю:

… Фактические летные данные бомбардировщика «М» следующие:

Серийный М-4, заводской № 5301518

По замечаниям тов. Туполева по поводу бомбардировщика «М», изложенным в тексте, фактическая сторона дела выглядит так:

– по п.1 о том, что самолет «М» в существующем виде не достигнет ни одного жизненного центра США, – этот вопрос следует проверить через Министерство обороны СССР в зависимости от дислокации наших аэродромов и трассы полета, но, по расчетам главного конструктора тов. Мясищева, авиационные заводы в северной части США могут быть достигнуты на самолете «М»;

– по п.2…при условии применения дозаправки топливом в районе аэродрома практическая дальность будет 15 000 км, а если дозаправку проводить в пути, то дальность будет 17 000 км, при которой будут достигнуты многие центры США.

– по п.3 о том, что не решена проблема взлета – фактическое положение выглядит так: разбег самолета с наибольшим перегрузочным весом (при стандартных условиях– +15 град.) составит 2970 м (взято из акта заводских испытаний), но на дублере, т. е. на второй машине «М» и на головной серийной машине, за счет улучшения закрылков самолета, по расчету тов. Мясищева, разбег ожидается 2600 м.

Утверждение тов. Туполева о том, что в условиях более высоких температур разбег будет превышать 4000 м, относится, в равной степени, ко всем дальним бомбардировщикам, так как при более высоких температурах тяга двигателей падает и на каждые 10 град. разбег увеличивается на 400 м (по заявлению ОКБ тов. Мясищева), но эти закономерности присущи как реактивным, так и турбовинтовым двигателям».

Здесь уместно отметить, что, несмотря на довольно высокие характеристики и превосходство в дальности полета над бомбардировщиком М-4, летно-технические данные Ту-95 в полном объеме также не соответствовали требованиям заказчика. В проекте заключения по результатам государственных испытаний 1956 года говорилось:

«Самолет Ту-95 с двигателями НК-12 имеет следующие данные:

а) максимальная техническая дальность полета с бомбовой нагрузкой 5000 кг, при заполнении основных топливных баков и нормальном полетном весе 156 т не превышает 12 970 км вместо заданных 15 000 км. При полной заправке топливом и перегрузочном взлетном весе 172 т дальность 15 040 км вместо заданных 17 000-18 000 км;

б) максимальная скорость полета – 890 км/ч на высоте 7000 м вместо заданных 920–950 км/ч на высотах 8000–9000 м;

в) практический потолок со средним полетным весом 120 т – 11 300 м вместо заданных 13 000-14 000 м;

г) длина разбега в зависимости от взлетного веса 1740–2260 м, вместо заданных 1500–1800 м».

Как бы то ни было, но Ту-95 давал шанс его экипажам, отбомбившись за океаном, дотянуть если не до своей территории, то хотя бы в районы, где находилась служба спасения (если такая служба существовала). Но, по большому счету, экипажи же М-4 и Ту-95 становились заложниками «его величества случая».

Все, что могло сделать ОКБ-23 для выполнения тактико-технических требований, когда существовавшие турбореактивные двигатели обладали огромным удельным расходом топлива, – это высочайшее аэродинамическое качество самолета М-4 с аэродинамически чистым крылом очень большого удлинения, достигавшее 17,45, и высокая весовая отдача по топливу, но этого оказалось недостаточно.

Дальность полета могла возрасти только за счет увеличения запаса горючего, а это приводило к росту взлетной массы, ограниченной запасом прочности шасси, и повышению удельной нагрузки на грунт. Пытаясь как-то решить эту задачу, еще на этапе эскизного проекта для взлета самолета с перегрузочным весом 183 тонны предусматривалась установка комбинированного шасси. Под крылом самолета, за двигателями, предполагалось устанавливать две четырехколесных тележки, сбрасываемые на парашютах после взлета. При этом задняя стойка и крыльевые опоры находились в убранном положении. Посадка должна была выполняться на собственное шасси. Разработали и испытали вариант взлета перегруженного самолета со стартовыми ускорителями «СУМ» с жидкостно-реактивными двигателями (в октябре 1950 года закончились заводские испытания ускорителей взлета СУ-50, судя по номеру, они предназначались для самолета М-50, но могли использоваться на М-4 и 3М). Эти ускорители, разработанные в ОКБ-23 и освоенные в производстве на заводе № 41, не выдержали испытаний из-за производственно-конструктивных дефектов. Между экспериментами и практическим применением подобных устройств – громоздких, взрывоопасных, с ядовитыми компонентами топлива – была целая «пропасть». В случае претворения этого замысла в жизнь техники самолетов прокляли бы все на свете, в том числе и создателей самолета.

В конце января 1953 года стало ясно, что постройка второго экземпляра самолета «М» затягивается и будет завершена не раньше апреля 1954 года, позже запланированных государственных испытаний. Учитывая это, Владимир Михайлович предложил использовать агрегаты строящегося бомбардировщика для установки двух высотных двигателей ВД-5 вместо четырех АМ-3.

Расчеты показали, что в этом случае взлетный вес машины снизится почти на 20 тонн при полете на дальность 11 000 – 12 000 километров, потолок возрастет на 1000–1500 метров при дополнительной заправке горючего с применением стартовых ускорителей. Над целью же потолок будет в пределах 13 000-13 500 метров.

Рассматривались три варианта применения самолета в зависимости от взлетного веса. При весе до 135 тонн самолет с бомбовой нагрузкой 5000 кг мог иметь дальность 8500–9500 километров и подниматься на высоту до 15 000 метров, а при весе 175 тонн дальность возрастала до 12 500 – 13 000 километров, но потолок не превышал 13 000 – 13 500 метров.

Это было весьма заманчивое предложение, но оно так и осталось на бумаге и, скорее всего, это связано с неготовностью двигателей ВД-5, к тому же это могло привести к затягиванию сроков принятия на вооружение бомбардировщика М-4.

Поскольку речь зашла о двигателях ВД-5, то самое время рассказать о них, тем более что это делается впервые…

Несмотря на то что М-4 не полностью соответствовал заданным требованиям, самолет приняли на вооружение. Это решение, видимо, было связано с трудностями, возникшими при испытании турбовинтового Ту-95. Летные испытания первого опытного Ту-95/1 начались в ноябре 1952 года, но его катастрофа и длительная задержка, связанная с отработкой двигателей НК-12, привели к тому, что вторая опытная машина поднялась в воздух лишь в феврале 1955 г. К тому времени на заводе № 23 самолет М-4 выпускался серийно, а на аэродроме в Энгельсе проходили его войсковые испытания.

О рождении очередного русского гигантского бомбардировщика мир узнал в 1954 году на традиционном первомайском параде. Не успел утихнуть шум двигателей М-4, а зарубежные эксперты уже дали новой машине свою оценку: «Самолет имеет ряд конструктивных особенностей, которые указывают на его предназначение в качестве дальнего высотного бомбардировщика. Крыло самолета имеет размах в пределах от 48 до 52 метров; особенно большое удлинение выбрано главным образом с целью обеспечения высотных характеристик самолета. Основным недостатком такого крыла, помимо конструктивных соображений, является его недостаточная жесткость на кручение. Крутильные колебания или деформации могут быть причиной наличия обтекателей на концах крыла, которые, по всей вероятности, являются весовыми балансирами. Эти обтекатели также могут служить для размещения обогревателей. Корневые части крыла имеют большую хорду и достаточную толщину, позволяющую частично скрывать турбореактивные двигатели в толще крыла. Предполагается, что каждый двигатель имеет тягу около 6800 кг. Самолет, вероятно, рассчитан на дозвуковые скорости полета, его критическое число М равно около 0,95. Взлетный вес самолета, очевидно, составляет около 113 500 кг».

НАТО присвоило самолету кодовое имя «Бизон». Иногда его называли «Молот».

Иностранные эксперты сильно ошиблись в тяге двигателей. Они не могли и предположить, что русским удастся создать двигатель тягой 8750 кгс, ведь ничего подобного у них не было. Отсюда и появились сильно заниженная взлетная масса, а низкая удельная нагрузка на крыло дала основание ошибочно классифицировать самолет как высотный.

Первыми самолеты М-4 стали осваивать в 1954 году летчики 1096-го тяжелобомбардировочного авиаполка (тбап) 201-й тяжелобомбардировочной авиадивизии (тбад), дислоцировавшейся в Энгельсе. Летать начинали на аэродроме ЛИИ, и лишь в феврале 1955 года первый М-4 приземлился в Энгельсе. Затем к освоению этих машин приступили летчики 40-го тбап и 79-го тбап, 73-й тбад в дальневосточной Украинке.

Серийный М-4, заводской № 6303134. Аэродром Энгельс (Саратовская область)

В первомайском параде 1955 года запланировали пролет над Красной площадью 12 машин. На опытной «М», а также первом и втором серийном М-4 должны были лететь летчики-испытатели ОКБ-23 Б.К. Галицкий, М.Л. Галлай и Ф.Ф. Опадчий. На самолетах с 3-й по 10-ю серии – экипажи дальней авиации из 201-й авиадивизии генерал-майора С.К. Бирюкова, где командирами воздушных кораблей были полковники С.М. Антонов, А.В. Иванов и В.В. Пономаренко, подполковник М.М. Головин, майоры И.А. Лаптев и К.К. Астафьев, капитаны Ю.А. Киреев и А.М. Савченко. В марте из этого списка вычеркнули самолет № 5300609, погибший во время испытательного полета.

В 1955-м началось формирование 106-й тбад, первой осваивавшей Ту-95, и 203-го тбап на самолетах М-4. В том году же промышленность построила 11 М-4 и четыре Ту-95. В 1956 году командир 203 тбап полковник Иванов провел над Красной площадью целую дивизию самолетов М-4. Тогда об этом личный состав 106-й тбад лишь мог мечтать.

В 1957 году для первомайского парада привлекли 10 машин М-4, не считая четырех резервных.

Еще в 1953 году было решено, что для удовлетворения требований заказчика самолет нужно дорабатывать.

На второй летной опытной машине «ДМ» № 0003 (планер № 0002 предназначался для статических испытаний), построенной в декабре 1953 года, установили новое шасси со вздыбливающейся тележкой, увеличивавшей взлетный угол атаки с 7,5 до 10,5 градусов (на серийных машинах установили 9,5 градусов). Это техническое решение предложил тогда еще молодой специалист В.К. Карраск. Впоследствии подобную носовую тележку разместили на опытной машине «М», а на серийной, № 0508, испытали тележку замедленного вздыбливания. Испытанная в 18 полетах усовершенствованная тележка была рекомендована к установке на серийные самолеты.

На «ДМ» увеличили площади закрылков (на 6,9 квадратных метров) и крыла на 5,75 квадратных метров за счет спрямления задней кромки на участке закрылков. Одновременно укоротили фюзеляж на метр и изменили компоновку топливных баков в хвостовой части.

«ДМ» – дублер самолета «М», стал фактически эталоном для серийного производства М-4. Машину полностью укомплектовали радиоэлектронным оборудованием. В его состав входили радиостанции: связная 1-РСБ-70М, командная РСИУ-3М, переговорное устройство СПУ-10, автоматический радиокомпас АРК-5, радиолокационные прицелы РПБ-4 «Рубидий-ММ2» в носовой части и ПРС-1 «Аргон» у кормового стрелка, ответчик СРО-1 «Барий», маркерный радиоприемник МРП-48, радиовысотомеры больших и малых высот РВ-2 и РВ-17.

На опытном самолете «ДМ» стоял автопилот АП-5, а на серийных машинах – АП-15. На самолете были установлены прицельная станция ПС-48, оптический прицел ОПБ-11р для бомбометания и аэрофотоаппараты.

Оборонительная система пушечного вооружения СПВ-25 состояла из шести пушек ТКБ-495А (АМ-23) калибром 23 мм, попарно размещенных в башнях – верхней ДБ-33А, нижней ДБ-34А и кормовой ДБ-35А.

В состав наступательного вооружения входили: свободнопадающие авиабомбы калибром до 9000 кг, при этом максимальная расчетная бомбовая нагрузка должна была составить 24 000 кг. Согласно инструкции по эксплуатации самолета, в грузовом отсеке могло размещаться до трех бомб калибра 6000 кг. Но на практике, как правило, более двух бомб по 6000 кг или одной калибра 9000 кг не подвешивали.

Серийный М-4, заводской № 6302831. Аэродром Дягилево (Рязань)

Заводские летные испытания «ДМ» № 0003 начались 1 апреля 1954 г. Первый полет на ней совершил экипаж летчика-испытателя Ф.Ф. Опадчего (второй пилот Б.К. Галицкий, штурман М.С. Харитонов). Остальные полеты по программе заводских летных испытаний выполнил экипаж летчика Б.К. Галицкого (второй пилот М.А. Пронин, штурман М.С. Харитонов). В ходе испытаний выполнили 32 полета. На это ушел почти год. Много времени заняли доводка и испытания прицельной станции ПС-48, в результате было принято решение заменить ее ПС-53 с вычислительным блоком ВБ-53.

8 ноября 1954 года коллектив испытателей ОКБ-23 пополнился специалистами, переведенными из ВВС. Среди них были А.С. Розанов, В.И. Милютин и Б.М. Степанов.

26 марта 1955 года машину передали в НИИ ВВС, но в связи с переучиванием на ней экипажей дальней авиации и участием в первомайском параде государственные испытания начались лишь 10 мая.

Для участия в первомайском параде задействовали девять самолетов из дальней авиации, три – от ОКБ-23 (№№ 04, 05, 06) и одну из НИИ ВВС (№ 03).

В ходе государственных испытаний одновременно с «ДМ» проверяли опытную «М» и серийную № 1114 (бортовой № 24) машины.

В период с 9 сентября 1955-го по 7 июля следующего года велась доработка бомбардировочного и стрелкового вооружения с заменой пушечных башен и радиолокационного прицела ПРС-1. С 7 по 29 июля 1956 года государственные испытания провели вторично. В результате было установлено, что летные характеристики серийной машины по сравнению с опытной изменились незначительно. В то же время отмечалось, что взлет на самолете М-4 в сложных метеоусловиях ночью и с боковым ветром был небезопасным из-за энергичного процесса «вздыбливания» и выхода на углы атаки, близкие к критическому. Особенно опасным считался взлет с весами, близкими к максимальным, и недостаточной скорости самолета в момент отрыва, не обеспечивающей эффективного действия рулей.

Впоследствии самолет «ДМ» использовался в качестве летающей лаборатории для исследования системы автоматической устойчивости бомбардировщика М-50.

Читатель, видимо, обратил внимание на несколько индексов у одной машины. Продолжая индексацию самолетов Мясищева, начатую с ДВБ-102, которому неофициально присвоили индекс М-2, появился М-4, возглавивший список семейства околозвуковых стратегических бомбардировщиков. Забегая вперед, отметим, что для регистрации мировых рекордов в ФАИ в 1959 году самолету присвоили еще один индекс – 103 М. Таким образом, выстраивается целая цепочка обозначений – изделие «25», ВМ-25, «М», М-4, 103М – имевшая свое продолжение и в других машинах.

Первые опытные машины перевозили на аэродром ЛИИ автотранспортом в расстыкованном виде, что было весьма трудоемко и долго. Тогда летчик Б.К. Галицкий предложил перегонять самолеты своим ходом, предварительно их облегчив и удлинив ВПП заводского аэродрома. 16 декабря 1954 года с аэродрома в Филях взлетела и взяла курс на Жуковский третья построенная машина.

В ходе серийного производства на самолеты устанавливали двигатели АМ-3А, впоследствии заменявшиеся РД-3М тягой по 9500 кгс и РД-3М-500 с режимом чрезвычайной тяги 10500 кгс продолжительностью не более 6 минут.

Первую машину потеряли 21 марта 1955 г. В тот день при проведении испытательного полета на высоте 5000 метров разгерметизировались кабины самолета М-4 № 0609. Летчики Л.П. Виноградов и Л.В. Сумцов попытались совершить посадку на аэродром Раменское в сложных метеоусловиях из-за налетевшего снежного шквала. После трех попыток на четвертом кругу самолет сел за пределами аэродрома на большой скорости. В результате погиб оператор Леонов.

Во время одного из доводочных полетов на М-4 экипаж М.Л. Галлая подкараулил «его величество случай», едва не приведший к катастрофе. На взлете взорвался гидроаккумулятор аварийной гидросистемы. Осколки массивного металлического сосуда перебили тяги управления рулем поворота, разрушили топливную магистраль третьего двигателя и, пробив фюзеляж, вылетели наружу. Только накопленный годами опыт и отличное знание машины позволили благополучно завершить полет.

Третий опытный М-4 (ДМ, заводской № 4300003) в ходе государственных испытаний минно-торпедного вооружения

В декабре 1956 года завершились государственные испытания минно-торпедного вооружения самолета М-4. В полетах, проводившихся с аэродромов Раменское и Кировское (Крым), использовался самолет «ДМ» № 0003 (бортовой № 101) с двигателями АМ-3А. В состав вооружения машины входили шесть реактивных торпед РАТ-52М или мины «ИГДМ», «АПМ», «Лира», «Серпей» и «АМД-2М» по шесть экземпляров в комплекте. Вооружение подвешивалось в грузовом отсеке на держателях КД-4М. Максимальная дальность с минно-торпедным вооружением и с 5-процентным запасом топлива при крейсерской скорости 800 км/ч была 8450 км, практический потолок над целью до сброса торпед не превышал 13 100 м, а в конце полета – 15 300 метров. В испытаниях участвовали ведущий летчик-испытатель Вавилонов, штурман-испытатель Макаров, штурман-оператор Крюков и стрелок-радист Зулутдинов.

Не следует думать, что в испытательных полетах М-4 все шло гладко, нередко возникали драматические ситуации. Дважды в полетах разрушалась обшивка рулей высоты. Чем это грозило для самолета и экипажа, не надо разъяснять. После доработок в конструкции и увеличения жесткости системы управления в канале тангажа дефект был устранен.

Аварии и катастрофы М-4 сопровождали полеты как испытателей, так и экипажей строевых частей ВВС.

16 июня 1955 года вследствие течи топлива в районе двигательного отсека самолета № 1013 возник пожар. При заходе на посадку М-4 упал, не долетев 500 метров до ВПП, один человек из экипажа дальней авиации погиб.

25 августа 1955 года на взлете, пробежав около 1500 метров, самолет № 53001417 после заброса на критический угол атаки оторвался от земли с небольшим, но прогрессирующим правым креном. На высоте 25–40 м и угле крена 60–80 градусов самолет скользнул на крыло и, ударившись о землю, загорелся. Погибло семь человек вместе с командиром экипажа И.П. Прониным. Причина катастрофы, вызванной ошибкой в пилотировании, заключалась в нарушении поперечной управляемости самолета вследствие его вывода на критический угол атаки при вздыбливании.

Взлет опытного М-4 (ДМ, зав. № 4300003) с минно-торпедным вооружением

26 июня 1956 года на аэродроме Энгельс произошла похожая катастрофа самолета № 0912. После отрыва от ВПП машина весом 150 тонн вышла на высоту 20 метров вместо положенных 3–5 метров. Весь экипаж погиб, включая командира полка полковника Вербицкого. Из-за отсутствия средств объективного контроля параметров полета мнения членов комиссии разошлись. Причину катастрофы так и не выяснили. Представители ВВС считали, что взлет происходил по всем правилам, и винили во всем механизм вздыбливания, а авиационная промышленность во всем обвиняла экипаж.

23 августа 1957 года в районе г. Омска погиб самолет дальней авиации № 2023, унесший жизни восьми человек. Экипаж этого самолета выполнял полет по маршруту Энгельс – Тамбов – Мураши – Ханты-Мансийск – Омск – озеро Эбейты – Серов – Мураши – Энгельс. После тактического бомбометания (видимо, условного) с высоты 10 500 метров по аэродрому Омск машина прошла поворотный пункт озеро Эбейты и, уходя от Омска, ее атаковал истребитель, наведенный с земли (возможно, отрабатывалось одно из упражнений в ходе боевой подготовки). Дальше произошло самое невероятное: М-4 спустя три минуты упал на землю. Что произошло в воздухе в те мгновения, неизвестно.

Из восьми членов экипажа машину покинули лишь кормовой и верхний стрелки, а также радист, но и они погибли. Двое ударились о падающий самолет, а у третьего не раскрылся парашют. Следует отметить, что катапультирование людей с М-4 в полете осуществлялось впервые. До этого средства аварийного спасения отрабатывали на летающей лаборатории Ту-4, а с М-4 – у земли. Этот случай стал основанием для всестороннего испытания систем аварийного спасения с М-4, в том числе и в полете.

И на этот раз мнение ВВС и промышленности о причинах катастрофы разошлись. Первые считали, что произошло заклинивание бустеров, а представители промышленности всю вину свалили на экипаж, обвинив его в неправильном пилотировании.

К концу 1957 года на аэродроме ЛИИ скопилось до 30 М-4, потребовавших доработок. Дело дошло до того, что 30 декабря вышло постановление Совета Министров, запрещавшее полеты на самолетах до полного устранения выявленных дефектов.

18 марта 1958 года опять катастрофа. Во время взлета с отключенными бустерами с целью выполнения тренировочного полета на аэродроме Раменское вследствие внезапно изменившегося направления ветра потерпел катастрофу М-4 (заводской № 3235). Из-за отклонения триммера руля направления в почти крайнее положение на левый вираж летчик не мог справиться с возникшим разворотом. Погибли командир самолета С.Ф. Машковский, второй летчик Э.Н. Понамарев, штурман И.Ф. Овчаренко и еще три человека. Спасся лишь бортмеханик.

Одним из свидетелей той трагедии был летчик-испытатель В.В. Винницкий. Однажды меня с Н.С. Бобошиным, возвращавшимися с аэродрома, подвез на своей черной «Волге» Всеволод Владимирович, и, пользуясь случаем, я задал ему вопрос о событии того дня. Но он уклонился от ответа, перейдя к воспоминаниям военных лет. Каково было мое удивление, когда, работая в архиве, я выяснил, что в тот день летчик Винницкий и бортмеханик Н.Ф. Митрофанов находились в воздухе на вертолете Ми-4 и наблюдали взлет М-4 № 3235.

Увидев, что с М-4 произошла авария, Винницкий произвел посадку рядом с горящим самолетом. Это позволило спасти борт-механика М.Д. Михайлова, находившегося в тяжелом состоянии. Поступок Винницкого иначе как героическим назвать нельзя, и, возможно, по этой причине он уклонился от воспоминаний, связанных с той трагедией.

Летчик-испытатель В.В. Винницкий

Следует отметить, что надежность гидроусилителей в те годы оставляла желать лучшего, и на случай их отказа предусматривалось аварийное управление с помощью механической проводки, но усилия на этот раз были очень высоки. Например, даже после доработок в 1957–1958 годах самолетов М-4 и 3М, при безбустерном полете со скоростью 450–500 км/ч усилия на штурвале от элеронов превышали 40 кг.

Всего же из 35 выпущенных самолетов М-4 разбилось шесть машин, т. е. почти 20 процентов. Статистика удручающая.

Причинами катастроф и аварий бомбардировщиков М-4, впрочем, как и 3М, по мнению ВВС явились главным образом серьезные конструктивные недостатки, выявившиеся в ходе эксплуатации. Путем доработок обоих типов самолетов были повышены надежность системы управления, устройства стопорения рулей и системы противопожарной защиты, улучшены средства спасения и условия работы экипажа.

Казалось, что к началу 1960-х годов «детские болезни» самолета М-4 изжиты и ничто не мешает ему уверенно нести свою службу, но катастрофы и аварии не прекратились. Так, 25 декабря 1961 года экипажу военного летчика майора Чувашова предстоял полет по маршруту. Пробежав около 1400 м по ВПП, у самолета появился прогрессирующий крен, приведший к касанию полосы левой консоли крыла и сходу самолета на грунт. Через 200 м «бега» по грунту у самолета обломилась часть левой консоли крыла длиной 5,2 м с крыльевой опорой шасси и М-4 с поднятой правой плоскостью столкнулся с находившимся на стоянке самолетом 3М.

В итоге полностью сгорели М-4 и 3М, похоронив под собой шесть человек из экипажа самолета М-4 (за исключением командира огневой установки) и командира огневой установки самолета 3М.

В 1971 году дал знать о себе выявленный еще в ходе государственных испытаний, но так и не устраненный дефект М-4. 25 января экипажу военного летчика 1-го класса майора В.Я. Бондаренко предстоял перелет с тундрового (грунтового) аэродрома Советский (Воркута) в Энгельс. Взлет выполнялся с весом 180 тонн. Для сокращения разбега закрылки были выпущены на угол 30 градусов (вместо обычных 24 градусов), что разрешалось «Инструкцией экипажу самолета М-4».

Самолет плавно отделился от грунтовой ВПП и стал набирать высоту под небольшим углом тангажа без крена. Однако на высоте не более восьми метров появился небольшой, но все возраставший крен. На 15–20 метрах он достиг 70–80 градусов (на глаз) и продолжал увеличиваться. В итоге самолет перевернулся, ударился о землю и загорелся. Расследование трагедии показало, что М-4 вышел на закритические углы атаки из-за «совпадения процесса «вздыбливания» с продольной раскачкой самолета».

Не прошло и трех лет, как снова трагедия, о которой в двух словах не расскажешь. 17 сентября 1974 года экипаж командира корабля военного летчика 1-го класса майора Л.Н. Станиславского выполнял полет по маршруту в простых метеоусловиях. На восьмой минуте полета, находясь на высоте 4500 метров, включилась звуковая и световая сигнализация о пожаре в зоне № 5 отсеков топливных баков с одновременным введением в действие противопожарных средств. Однако ни автоматические, ни введенные затем в действие экипажем дополнительные средства пожар не ликвидировали.

Тем временем командир огневых установок доложил о белом шлейфе за самолетом и взрывах в фюзеляже, что привело к разрушению топливных баков и срыву створок отсека задней опоры шасси. В этих условиях командир экипажа приказал его членам покинуть самолет. Шесть человек катапультировались и благополучно приземлились, но командир, покинув терпящую бедствие машину последним, попал в шлейф горящего керосина и от полученных ожогов умер еще в воздухе. Не смог воспользоваться средствами аварийного спасения и воздушный стрелок, так как наземные предохранители рукояток аварийного поворота сиденья при занятии им рабочего места не были вывернуты, и стреляющий механизм кресла не сработал.

Как показало расследование, причиной пожара стало разрушение на взлете (или при наборе высоты) тормозной камеры заднего правого колеса вследствие руления на повышенной скорости (60 км/ч вместо допустимой 20 км/ч) с последующим торможением машины на исполнительном старте. Возгорание произошло из-за попадания тормозной жидкости на разогретые тормозные барабаны.

Экипажу капитана Н.И. Богомолова в полете 17 апреля 1978 года просто повезло. После выполнения тренировочного полета на дозаправку топливом командир при заходе на посадку допустил потерю скорости, что привело к сваливанию самолета. Тяжелая машина на скорости около 250 км/ч коснулась левой крыльевой опорой шасси земли, подломив крыло, после чего ударилась о землю передней тележкой шасси, развернулась и, разрушившись, сгорела. Экипаж остался жив.

1 июля 1975 года в очередной раз дал знать о себе человеческий фактор. Командир М-4 капитан В.А. Ткаченко при заходе на посадку на аэродром Оленья допустил ошибку, пройдя над ближним приводным радиомаяком вместо 60 метров на высоте 45 метров, ситуацию усугубило низкое выравнивание без учета особенностей аэродрома. На команду руководителя полетов подтянуть машину он, вместо того чтобы прибавить обороты двигателям и немного взять штурвал на себя, энергично взял его на себя, выведя тяжелый воздушный корабль на закритический угол атаки… Экипаж успел вовремя покинуть горящую машину.

Вообще выход, а точнее, вывод самолета М-4 на углы атаки, когда срыв потока с крыла приводит к потере поперечного управления и, как следствие, к сваливанию, не был редкостью в дальней авиации. Чтобы не быть голословным, приведу еще один трагический пример.

10 октября 1986 года командир корабля В.Д. Архипов после пролета ближнего привода упустил контроль за скоростью и проигнорировал команды руководителя полетов. В итоге к снижению скорости экипаж приступил с опозданием, что привело к выходу самолета на закритические углы атаки и сваливанию тяжелой машины с высоты 12 метров при крене 26 градусов. Самолет коснулся правой крыльевой стойкой ВПП с последующей грубой посадкой на переднюю опору шасси, что привело к разрушению и воспламенению машины. На пробеге самолет сошел на грунт и правой консолью сбил прожектор АПМ-60, водитель которого по дороге в госпиталь скончался, но экипаж остался цел и невредим.

Последняя серьезная поломка самолета М-4 имела место 10 февраля 1987 года, когда после посадки на бетонную ВПП и выпуска тормозных парашютов на самолете майора В.Н. Коваленко убралась задняя опора шасси. Дальнейший пробег проходил на передней и крыльевых опорах шасси, а также… хвостовой части фюзеляжа, что привело к его возгоранию. Огонь ликвидировала пожарная служба аэродрома, а экипаж покинул машину через аварийные люки. Но на этом «приключения» самолета не кончились. При его транспортировке на буксире отломилась кормовая кабина.

Постепенно бомбардировщики М-4 переоборудованы в самолеты для дозаправки топливом в полете 3М и Ту-95.

Успешные заводские испытания М-4 позволили в конце марта 1955 года приступить под руководством О.А. Сидорова к разработке двухпалубного пассажирского варианта самолета, получившего в ОКБ порядковый номер «29» и обозначение М-4П. На верхней палубе располагался пассажирский салон, а на нижней грузовой отсек. Шасси оставалось прежнее – велосипедного типа, но с измененной схемой уборки.

Модель пассажирского самолета М-4П

Расчеты показывали, что при взлетном весе 162 тонны машина с двигателями ВД-7 сможет перевозить до 100 пассажиров на расстояние 7000 км (с резервом топлива на час полета). В военном варианте самолет мог перевозить до 24 000 кг грузов. По оценкам ОКБ-23, себестоимость перевозки одного пассажира на трассе Москва – Владивосток (6500 км) получалась 850–900 рублей. В то же время для самолета с двумя поршневыми двигателями этот параметр доходил до 2230 рублей, правда, на трассе протяженностью 7500 км. В мягком вагоне пассажирского поезда себестоимость была 1342 рубля. Как видим, выгода существенная.

В специальном варианте, рассчитанном на 30–60 пассажиров, дальность возрастала до 9000 км. В случае применения двигателей АМ-3М дальность снижалась до 5500 км и 7000 км соответственно.

В экономическом варианте самолет вмещал 250 пассажиров, посадка и высадка которых должна была осуществляться через боковую дверь и хвостовой трап-рампу.

Видимо, ОКБ-23 убедило руководство МАПа, а то, в свою очередь, – правительство, и 12 августа 1955 года вышло постановление Совета Министров и ЦК КПСС о разработке машины. Как следует из документа, ГВФ нужен был самолет для перевозки 170 человек на расстояние до 8000 км, а в транспортном варианте – до 40 тонн грузов.

Однако машину так и не построили. Причин, видимо, было две: низкая надежность и несоответствие характеристик двигателя ВД-7 заданным и велосипедное шасси с крыльевыми опорами, требовавшее слишком широких взлетно-посадочных полос в аэропортах.

Свежие комментарии