Работы по созданию нового дальнего бомбардировщика для ВВС Великобритании начались на фирме «Авро» зимой 1947 г. под руководством главного конструктора Р. Чедвика.

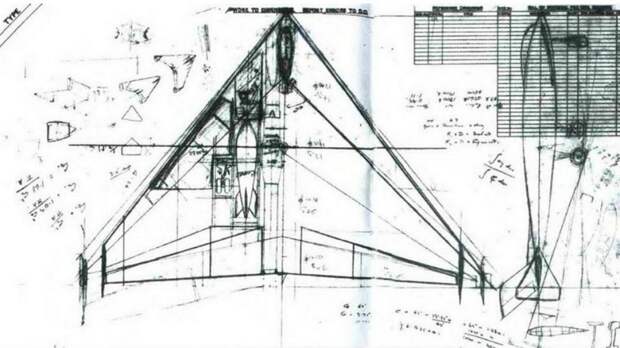

Первоначально рассматривалась компоновка бомбардировщика, выполненного по нормальной аэродинамической схеме и снабженного крылом с большим углом стреловидности (45° по 1/4 хорд). Однако при такой конфигурации не удавалось уложиться в заданные ограничения по массе и скорости. Было решено отказаться от горизонтального оперения и несколько укоротить фюзеляж. Следующий этап эволюции привел к появлению компоновки по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом толстого профиля и относительно малого удлинения (2,4), которая и была принята за основу. Треугольное крыло обеспечивало достаточную емкость для размещения двигателей, шасси и топлива при сохранении высоких аэродинамических характеристик. Большая площадь крыла уменьшала удельную нагрузку, чем достигались отличные высотные и маневренные характеристики машины. Кроме того, сохранялись приемлемые взлетно-посадочные характеристики (задача, являвшаяся постоянной «головной болью» конструкторов первых реактивных бомбардировщиков).

В марте 1947 г. предварительные исследования проекта нового самолета, продолжавшиеся в течение двух месяцев, были завершены, а в мае того же года фирма «Авро» вышла в министерство снабжения Великобритании, отвечавшее за создание авиационной техники, с предложением о постройке бомбардировщика, получившего обозначение «тип 698». Тогда же на фирме была изготовлена и продемонстрирована высокопоставленным правительственным и военным чиновникам модель новой машины, имевшая весьма экзотическую для своего времени внешность: схема, близкая к «летающему крылу», по бокам толстого фюзеляжа – два круглых воздухозаборника, на концах треугольного крыла – два относительно небольших киля с рулями направления.

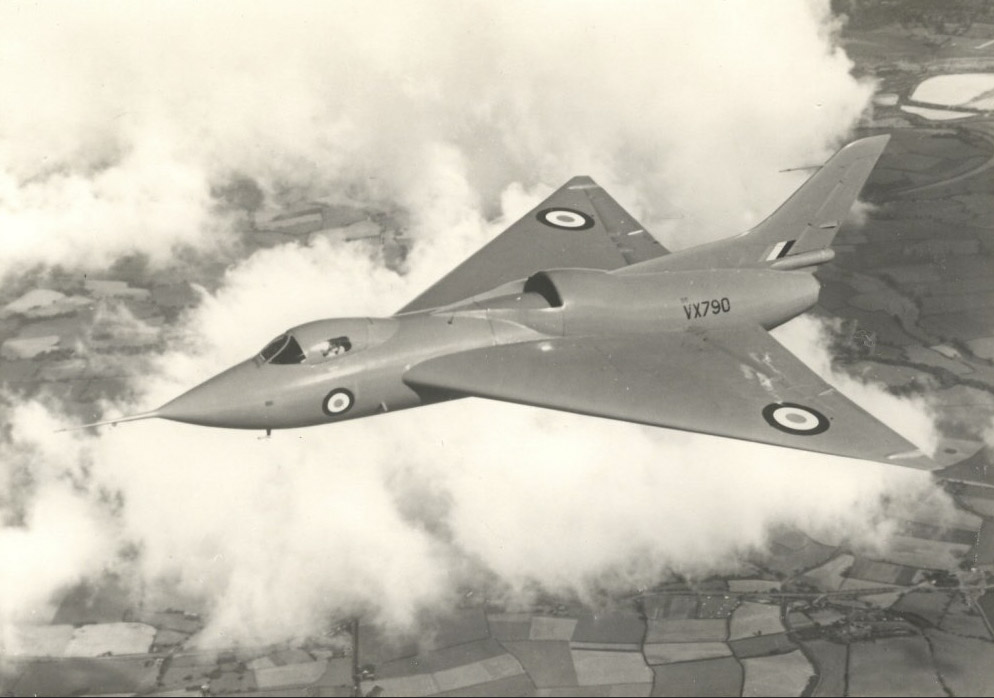

На совещании в министерстве снабжения, состоявшемся 27 ноября 1947 г., после длительных дебатов предложения фирмы «Авро» получили окончательное одобрение, что позволило приступить к полномасштабным работам по созданию самолета. Можно предположить, что решение о строительстве нового бомбардировщика было принято не без влияния американских работ фирмы «Нортроп» над бомбардировщиками ХВ-35 и YB-49, также имевшими схему «летающее крыло». Однако если на больших скоростях характеристики треугольного крыла в теоретическом плане были достаточно изучены, то о том, как поведет себя «дельта» на малых скоростях, при взлете и посадке, известно было недопустимо мало. Поэтому одновременно с решением о финансировании программы создания «большого» самолета было решено построить аэродинамически подобный ему небольшой самолет-аналог, снабженный ТРД (первоначально предлагалось изготовить также экспериментальный планер без силовой установки).

В ходе дальнейшего проектирования самолета «698» конфигурация планера была несколько пересмотрена: вертикальные кили стали цельноповоротными, воздухозаборники из круглых превратились в овальные, что несколько улучшило обзор вбок (это было вызвано главным образом стремлением обеспечить визуальный контроль за положением цельноповоротных килей из кабины летчиков); кроме того, был изменен угол установки крыла. В сентябре 1948 г. фирма изготовила новую модель бомбардировщика со всеми перечисленными усовершенствованиями.

В течение 1948 г. был проведен большой объем испытаний в аэродинамических трубах: в скоростной АДТ Королевского исследовательского авиационного института (RAE) продувалась полная модель бомбардировщика и его полумодель (т. е. модель самолета, как бы разрезанного пополам вертикальной плоскостью). В трубе малых скоростей исследовалась полная модель с воздухозаборниками. Малоскоростная АДТ фирмы «Авро» была также задействована для испытаний модели самолета без воздухозаборников. Наконец, в аэродинамической трубе Национальной физической лаборатории производились исследования в более широком диапазоне чисел Re, чем в других АДТ. В конечном итоге RAE было разработано крыло, аэродинамические характеристики которого соответствовали серповидному крылу, примененному на самолете «Виктор», но, в отличие от последнего, за счет треугольной формы имевшее больший внутренний объем и более простую конструкцию.

Потребность в дальнейших исследованиях поведения треугольного крыла на больших скоростях, а также необходимость проверки «в деле» конфигурации воздухозаборников, окончательно определившейся лишь в феврале 1951 г., после завершения серии испытаний в аэродинамических трубах, привели к появлению третьего самолета-аналога, «707А», снабженного воздухозаборником в корневых частях крыла. Эта машина поднялась в воздух в июле 1951 г. (машина выполнила 197 полетов, налетав 92 часа). Наконец, 1 июля 1953 г. взлетел последний, четвертый аналог – «707С», близкий самолету «707А», но имевший двухместную кабину с двойным управлением. Основное назначение машины состояло в подготовке летчиков к полетам на машинах с треугольным крылом.

Даже после начала летных испытаний «большого» самолета экспериментальные самолеты-аналоги не потеряли своего значения, так как позволяли получить необходимые данные быстрее и с меньшими затратами. Другой заслугой миниатюрных «Вулканчиков» было то, что их успешные полеты, широко освещавшиеся в британской печати, окончательно убедили скептиков из министерства снабжения и ВВС (да и в самой фирме «Авро») в правильности избранной аэродинамической схемы.

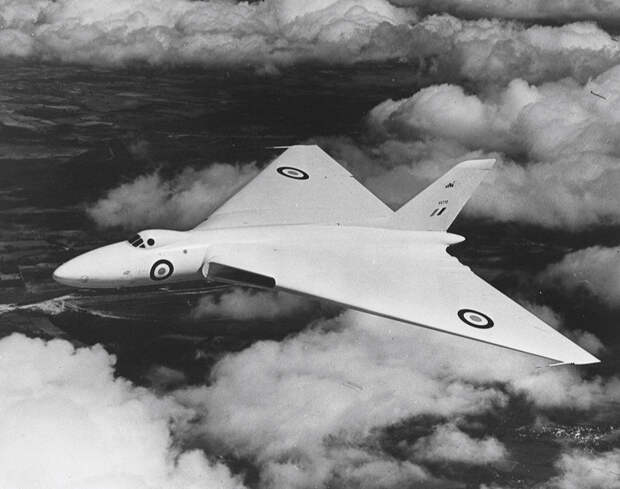

Техническое проектирование самолета «698» в основном было завершено осенью 1949 г. Облик бомбардировщика по сравнению с первоначальным проектом, существенно изменился. Вместо двух поворотных килей было решено установить один киль обычного типа, воздухозаборники «утонули» в передней кромке крыла, возросла по сравнению с первоначальной расчетной масса планера. Постройка первой машины, VX-770, началась в апреле 1950 г.

Ее первый полет состоялся 30 августа 1952 г. на аэродроме фирмы «Авро» вблизи г. Вудфорда. Так как двигатели «Олимп», проектировавшиеся для нового бомбардировщика, были еще не готовы, самолет оснастили четырьмя ТРД Роллс-Ройс «Эвон» R.A.3 (4 х 2950 кгс). Для ускорения начала испытаний опытную машину оснастили упрощенной топливной системой с топливным баком, размещенным в бомбовом отсеке. Вскоре королевские ВВС самолету «698» присвоили наименование «Вулкан».

Ее первый полет состоялся 30 августа 1952 г. на аэродроме фирмы «Авро» вблизи г. Вудфорда. Так как двигатели «Олимп», проектировавшиеся для нового бомбардировщика, были еще не готовы, самолет оснастили четырьмя ТРД Роллс-Ройс «Эвон» R.A.3 (4 х 2950 кгс). Для ускорения начала испытаний опытную машину оснастили упрощенной топливной системой с топливным баком, размещенным в бомбовом отсеке. Вскоре королевские ВВС самолету «698» присвоили наименование «Вулкан».Первые полгода самолет использовался в основном для оценки управляемости на больших высотах. После выполнения 32 испытательных полетов на «Вулкане» были установлены новые двигатели Армстронг Сидли «Сапфир» (Sa6) с тягой по 3640 кгс, а также ряд других систем и оборудования, «опоздавших» к началу первого этапа летных испытаний. Полеты доработанного самолета возобновились в июле 1953 г. В том же месяце началось и техническое проектирование «полномасштабного» бомбардировщика «Вулкан» Мк.1. 3 сентября 1953 г. поднялся в воздух второй прототип «Вулкана» – VX-777 – с ТРД Бристоль «0лимп-100» (4 х 4300 кгс). Однако 27 июля 1954 г. он потерпел аварию при посадке на аэродроме Фарнборо. В процессе ремонта на самолете установили подоспевшие к тому времени «штатные» двигатели – ТРД «Олимп-101», кроме того, несколько усилили конструкцию планера.

В июле 1955 г. самолет VX-777 вновь был модернизирован: в ходе его испытаний, а также полетов опытных самолетов серии «707» было установлено, что при маневрировании на большой высоте возникает бафтинг. Дальнейшие исследования показали, что режим бафтинга близок к расчетному крейсерскому режиму серийных самолетов «Вулкан» с более мощными двигателями. В результате пришлось переделывать крыло опытного самолета: был сделан наплыв с максимальным увеличением хорды на 20% (угол стреловидности составил 52° в корневой части, 42° в средней и 56° в концевой), что позволило снизить отношение Су с 1,56 до 1,3 и значительно отодвинуть границу начала бафтинга по углу атаки.

Первый серийный бомбардировщик «Вулкан» В Мк.1 взлетел в феврале 1955 г. На самолет были установлены ТРД «Олимп-100» и крыло с прямой передней кромкой, идентичное крылу опытного самолета VX-770. Однако после проведения серии испытаний, в ноябре 1955 г. машина встала на доработку, после которой получила новое крыло (как на модернизированном VX-777), двигатели «Олимп-Ю2» (в дальнейшем замененные на «Олимп-104»), автоматическую систему повышения устойчивости и бортовую РЛС H2S. Последующие серийные машины выходили их ворот сборочного цеха уже с модернизированным крылом и «штатным» БРЭО. На третьем серийном бомбардировщике был несколько модифицирован носок крыла и установлена система заполнения топливных баков нейтральным газом. Четвертый самолет имел полный комплект вооружения, на котором оно и прошло основной комплекс летных испытаний. 29 мая 1965 г. бомбардировщик получил сертификат летной годности. Всего было построено 45 самолетов «Вулкан» В Мк.1.

На вооружение строевых частей «Вулканы» начали поступать в сентябре 1956 г., первая эскадрилья, оснащенная новыми бомбардировщиками, достигла боеготового состояния летом 1957 г. Таким образом, путь от начала работы по программе до поставок бомбардировщика в войска занял 8,5 лет (для В-52 этот период составил 9 лет, а для Ту-16 – 6 лет). Новые самолеты фирмы «Авро», наравне с машинами Хэндли Пейдж «Виктор», являлись к тому времени, вероятно, наиболее совершенными в мире средними бомбардировщиками.

Они превосходили Ту-16 и Боинг В-47 «Стратоджет» по практическому потолку, дальности и маневренности на большой высоте, опережая В-47 еще и по скоростным характеристикам. При М=0,8 аэродинамическая компоновка «Вулкана» обладала на 8-10% большим уровнем совершенства, чем компоновка самолета В-47. Уровень весового совершенства «Вулкана» также превосходил уровень В-47, что обеспечивало самолету большую дальность (по этому параметру «Вулкан» вполне сравним с такими современными машинами, как Локхид L-1011 и Эрбас А-300-600). Однако это было достигнуто не только за счет высокой степени совершенства аэродинамики и силовой установки, но, в значительной мере, и в результате полного отказа от оборонительного пушечного вооружения, что для середины 1950-х годов выглядело, пожалуй, несколько преждевременным.

С некоторым опозданием по сравнению с более богатыми СССР и США в Великобритании приступили к работам по оснащению дальних бомбардировщиков управляемыми ракетами класса «воздух-земля» (опытные пуски ракет «Блю Стил» с самолета «Вулкан» В Мк.1 производились на полигоне Вумера в Австралии). Англичанами рассматривался и альтернативный вариант – оснащение «Вулканов» вместо ракет тремя миниатюрными истребителями Фолленд «Нэт» на внешней подвеске (два под крылом и один под фюзеляжем). Истребители должны были наносить высокоточные удары по целям малогабаритными ядерными боеприпасами, после чего самостоятельно возвращаться на свои аэродромы. Однако отсутствие у англичан опыта по самолетам-сцепкам, неудачи аналогичных американских программ, а также быстрый прогресс ракет привели к отказу от идеи этого «энглезированного» звена Вахмистрова.

В 1960-1963 гг. все «Вулканы» В Мк.1 получили новое активное и пассивное оборудование РЭП (после чего машины переименовали в «Вулкан» В Мк.1 А).

Результаты летных испытаний самолета «Вулкан» свидетельствовали о том, что для более полного использования потенциала перспективных ТРД «Олимп» В016 требуется дальнейшее увеличение площади крыла самолета. В результате в конце 1955 г. фирма приступила к разработке новой модификации бомбардировщика, «Вулкан» В Мк.2. Для отработки крыла нового самолета вновь была использована старая «рабочая лошадка» – опытный самолет VX-777, получивший в августе 1957 г. третье в своей «жизни» крыло (усовершенствованное БРЭО для «Вулкана» В Мк.2 отрабатывалось в 1958-1960 гг. на другом прототипе – VX-770).

Штатным вооружением нового «Вулкана» явилась крылатая ракета «Блю Стил» или ее модификация, «Блю Стил» Мк.1, подвешиваемые под фюзеляжем. Однако эти ракеты, оснащенные капризным и сложным ЖРД, имели недостаточную дальность, скорость и точность поражения цели и рассматривались как временная мера, до поступления на вооружение более совершенного оружия. В перспективе самолет планировалось оснастить двумя американскими авиационными баллистическими ракетами (АБР) GAM-87A «Скай Болт», создававшимися с 1956 г. для вооружения как бомбардировщиков США, так и самолетов союзников по НАТО. АБР имела две ступени, твердотопливный двигатель, моноблочную головную часть мощностью 2 Мт, максимальную дальность пуска до 1600 км и стартовую массу 5100 кг.

Однако, несмотря на первоначальные успехи, в декабре 1962 г. работы по АБР «Скайболт» были неожиданно свернуты: новое руководство министерства обороны США сочло, что этот класс авиационного вооружения не вполне соответствует критерию «стоимость-эффективность». В результате ВВС Великобритании остались без перспективного ракетного вооружения.

Ракеты «Блю Стил» оставались «главным калибром» «Вулканов» до 1970 г. После вооружения британского флота атомными подводными лодками с баллистическими ракетами «Поларис» A3, дальнебомбардировочная авиация Великобритании все в большей степени начала переориентироваться на решение оперативно-тактических задач на европейском ТВД. Бомбардировщики «Вулкан», вновь оснащенные ядерными свободнопадающими бомбами, начали осваивать полеты на малых высотах. Это отразилось и на окраске самолетов: вместо белого блестящего противоатомного покрытия в 1979 г. бомбардировщики покрылись пятнистым серо-зеленым камуфляжем. Несколько позже в носовой части самолета появился «наперсток» – РЛС системы огибания рельефа (информация о контурах впереди лежащей местности выводилась на индикатор в кабине летчика). Помимо ядерных бомб, экипажи «Вулканов» начали осваивать и маловысотное бомбометание обычными свободнопадающими бомбами (самолет был способен брать на борт до 21 бомбы калибром 450 кг).

Фолклендский конфликт явился «лебединой песнью» «Вулканов»: 21 декабря 1982 г. последняя эскадрилья этих бомбардировщиков была снята с вооружения. Великобритания, не столь богатая, как США и СССР, не могла позволить себе сохранять стратегическую «диаду» и полностью отказалась от дальних бомбардировщиков.

За период эксплуатации в результате аварий и катастроф было потеряно семь «Вулканов» – больше, чем других самолетов «V»-серии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БОМБАРДИРОВЩИКА «ВУЛКАН»

| Тип самолета е | Вулкан» В Мк.1 | «Вулкан» В Мк.2 |

| Размах крыла, м | 30,15 | 33,83 |

| Длина самолета, м | 29,61 | 30,45 |

| Высота самолета, м | 7,93 | 8,28 |

| Площадь крыла, м2 | 340,00 | 368,30 |

| Масса пустого, кг | — | — |

| Масса топлива, кг | — | — |

| Масса целевой нагрузки, кг | 9500 | 9500 |

| Нормальная взлетная масса, кг | 86 000 | 86 000 |

| Максимальная взлетная масса, кг | 91 000 | 105 000 |

| Максимальная скорость, км/ч | 980 | 1100 |

| Практический потолок, м | 16 000 | 17 000 |

| Нормальная дальность, км | ||

| (с 4500 кг бомб) | — | 9200 |

| Максимальная дальность, км | 9000 | 11 600 |

| Боевой радиус действия без | ||

| дозаправки а воздухе,км | 3700 | 4500 |

| Потребная длина ВПП, м: | ||

| при нормальной взлетной массе | 1830 | 1830 |

| при максимальной взлетной массе | 2100 | 3050 |

| Максимальная эксплуатационная | ||

| перегрузка | 2,63 | 2,63 |

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Поступление на вооружение королевских ВВС бомбардировщиков «У»-серии косвенным образом повлекло за собой изменение всего «рейтинга престижности» службы в различных родах британских вооруженных сил. Если раньше наиболее аристократической и закрытой была каста флотских офицеров, особенно офицеров, служивших на линейных кораблях – оплоте военной мощи империи, затем шла армия и замыкали «табель о рангах» летчики – пропахшая бензином, небрежно одетая публика, «легкомысленные люди, не джентльмены», то после стремительного, как и крушение самой Британской империи, падения боевой роли линейного флота (последний английский линейный корабль – «Вэнгард» – был отбуксирован в ковш для разделки на металл в 1960 г.) основу стратегической военной мощи Объединенного Королевства стали составлять дальние бомбардировщики – самолеты «V»-серии, вооруженные ядерным оружием.

Когда-то сердце истинного британца наполнялось гордостью при виде серых бронированных громад Гранд Флита, застывших на рейде Скапа-Флоу, теперь их место занял парадный строй белоснежных бомбардировщиков: «Вэлиентов», «Вулканов» и «Викторов», с грохотом проносящихся над аэродромом Фарнборо – традиционным местом авиационных выставок и парадов. Как сказал Уинстон Черчилль, «в настоящее время господство в воздухе является высшим выражением военной мощи, и все флоты и армии должны примириться со своим второстепенным положением». Соответственно изменению статуса ВВС изменился и «имидж» британского летчика. Из лихого парня, «пилотяги» в кожаной куртке («международный» образ авиатора 1930-40-х годов: достаточно вспомнить героев фильма «Небесный тихоход» или Мак-Дака – популярного героя диснеевских мультфильмов) он превратился в интеллектуала, способного управлять наиболее совершенной и сложной для своего времени техникой, суперпрофессионала, подготовка которого обходится налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.

Экипажи для стратегических бомбардировщиков готовились в специальном подразделении ВВС. К тренировке в качестве командиров корабля допускались летчики с налетом не менее 1750 часов (для занятия кресла правого летчика требовалось не менее 700 часов налета). Летчики и оба штурмана должны были иметь опыт пилотирования бомбардировщика «Канберра». Штурман-бомбардир допускался к полетам после окончания специальных курсов, а офицер РЭП – спецшколы, куда принимались лица, окончившие технический колледж ВВС.

Общее время переучивания на «Вулкан» для летчиков составляло три месяца, за это время требовалось выполнить 14 полетов (включая полеты в ночное время и на большую дальность – в Атлантику и Средиземное море), налетав в общей сложности 55 часов.

Для подготовки летчиков «Вулканов» был создан специальный комплексный тренажер (стоимость одного «полета» на нем составляла 10% стоимости реального полета).

Впрочем, высокие летные навыки экипажей «Вулканов» могли бы так и остаться невостребованными, если бы Аргентина в апреле 1982 г. не захватила принадлежащие Англии Фолклендские острова. После начала конфликта на остров Вознесения – небольшую авиационную базу, затерянную в Атлантике в 5800 км от Фолклендов (ближе подходящих аэродромов найти не удалось), прибыло 10 бомбардировщиков «Вулкан»В.Мк2. Из этого количества машин шесть самолетов было переоборудовано в заправщики («штатных» летающих танкеров «Виктор» не хватало), а остальные машины использовались для решения ударных задач.

Для нейтрализации аргентинского аэродрома в Порт-Стэнли, где базировались легкие самолеты (в частности, штурмовики «Пукара», представлявшие наибольшую угрозу для планировавшегося английского десанта), требовалось вывести из строя ВПП. Для решения этой задачи и были задействованы «Вулканы», под каждым из которых подвешивалась 21 бомба калибра 450 кг. Было выполнено пять одиночных боевых вылетов на бомбардировку аргентинского аэродрома. Продолжительность полета составляла 15 ч., в ходе него производилось несколько дозаправок в воздухе. Бомбометание производилось со средних высот, вне зоны поражения аргентинских ЗРК «Роланд» и «Тайгеркет», а также малокалиберной зенитной артиллерии, развернутой на островах. Один из «Вулканов» вынужден был совершить посадку в Бразилии, гле был временно интернирован местными властями.

В двух боевых вылетах «Вулканы» наносили удары по самолетам на стоянках и складам в Порт-Стэнли. Наконец, еще в одном вылете они привлекались для решения совершенно необычной для самолетов серии «V» задачи – борьбы с РЛС противника при помощи противорадиолокационных УР «Шрайк». Самолет «Вулкан» был переоборудован в ракетоносец уже в ходе боевых действий, когда потребовалось вывести из строя РЛС AN/TPS-43, составлявшую основу аргентинской системы ПВО на островах. Первоначально предполагалось оснастить самолеты английскими противорадиолокационными ракетами «Мартел», однако выяснилось, что УР этого типа, рассчитанные для вооружения маловысотных тактических самолетов, не способны сохранять боеспособность после длительного перелета на большой высоте в условиях низких температур. Тогда было принято решение оснастить самолеты менее капризными американскими ракетами «Шрайк», прошедшими боевую проверку во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Для подвески ракеты под самолет (работы проводились уже после начала войны, в условиях острого «цейтнота») были использованы чудом сохранившиеся пилоны, изготовленные более 20 лет назад и предназначавшиеся для подвески на «Вулкан» ракет «Скайболт».

В ходе налета ракета повредила антенну РЛС, временно выведя ее из строя, однако РЛС была восстановлена и продолжила свою работу (на этот раз аргентинцы стали более осторожными и выключали свой главный радар при приближении английских самолетов на опасное расстояние). Возвращение «Вулкана»-ракетоносца на свою базу закончилось не совсем удачно: в процессе дозаправки в воздухе он сломал заправочную штангу и, так и не приняв нужного объема топлива, вынужден был совершить посадку в Бразилии, где и был интернирован до конца войны.

В целом в ходе войны «Вулканы» играли больше пропагандистскую, нежели боевую, роль, демонстрируя (особенно на начальной стадии конфликта) «длинную руку» Британии, способность дотянуться до врага в любой точке земного шара.

На заключительном этапе боевых действий самолеты «Вулкан» совместно с базовыми патрульными самолетами «Нимрод» привлекались для ведения морской разведки, используя свои мощные РЛС H2S.

Свежие комментарии